aux newsletters du Journal ! Je m'inscris

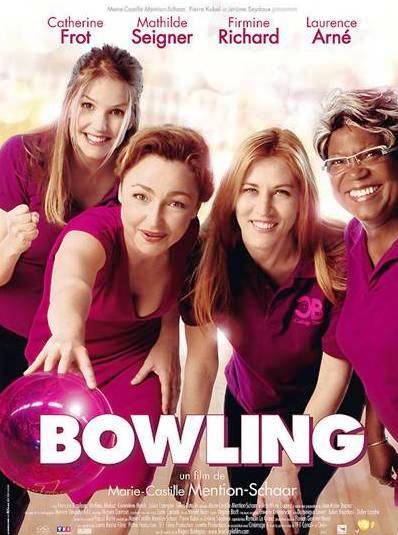

Mercredi cinéma : 'Bowling' de Marie-Castille Mention-Schaar avec Catherine Frot, Mathilde Seigner, Firmine Richard.

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

Zoom nouveauté : "Bowling" de Marie-Castille Mention-Schaar

Zoom nouveauté : "Bowling" de Marie-Castille Mention-Schaar

L'histoire

L’histoire se passe à Carhaix. En plein cœur de la Bretagne. Un petit hôpital, une maternité paisible. Pas beaucoup d’accouchements. Mathilde, sage-femme, Firmine, puéricultrice, et Louise, propriétaire du Bowling de Carhaix y vivent, heureuses et amies. Catherine, DRH, y est envoyée pour restructurer l’hôpital et surtout fermer à terme la maternité qui perd de l’argent. Quatre femmes dont l’âge, la personnalité, les origines sont différentes et qui vont pourtant former un quatuor fort en humanité et en humour pour défendre cette maternité. La vie, l’amour, l’amitié, la Bretagne et... le bowling!

Un film de Marie-Castille Mention-Schaar avec Catherine Frot, Mathilde Seigner, Firmine Richard, Laurence Arné.

Bonus : rencontre avec Marie-Castille Mention-Schaar, scénariste, réalisatrice et productrice du film.

Comment est né ce nouveau projet ?

Ce projet est né d’une conjonction de plusieurs éléments, juste avant la réalisation de mon film précédent, "Ma première fois". Il y a d’abord eu le mot «Bowling» que Jean-Marie Duprez m’a soufflé au cours d’une conversation. Même si ce n’est pas un sport qui fait partie de ma vie, je trouve qu’il évoque un univers qui parle tout de suite aux gens, un univers convivial.

Le second élément est venu des acteurs, qui, dans mes projets, sont toujours une grande source d’inspiration. J’ai imaginé une équipe idéale de femmes avec lesquelles j’aurais envie de travailler. Je n’avais jamais vu Catherine Frot et Mathilde Seigner ensemble, auxquelles j’ai associé Firmine Richard, avec laquelle j’avais déjà travaillé, pour former ce trio inédit. Le personnage de Laurence Arné est arrivé plus tard.

Le tout s’est peu à peu combiné dans une sorte d’alchimie instinctive au contact du troisième ingrédient. Un soir, j’ai regardé un «Zone interdite» dont le sujet était «Ces Français qui résistent». Un reportage se déroulait à Carhaix, au centre de la Bretagne, où  de mars à juin 2008, pendant 17 semaines, tous les habitants se sont unis et battus pour empêcher la fermeture de leur maternité. Quel que soit leur milieu, leur âge ou leurs opinions politiques, tous ont fait bloc autour d’une volonté commune. C’est un fait de société exemplaire, qui pour une fois se termine bien. Dans cette version du pot de terre contre le pot de fer, le pot de terre a gagné. Ils ont déplacé une montagne avec autant de discrétion que de détermination. J’ai beaucoup aimé cette histoire.

de mars à juin 2008, pendant 17 semaines, tous les habitants se sont unis et battus pour empêcher la fermeture de leur maternité. Quel que soit leur milieu, leur âge ou leurs opinions politiques, tous ont fait bloc autour d’une volonté commune. C’est un fait de société exemplaire, qui pour une fois se termine bien. Dans cette version du pot de terre contre le pot de fer, le pot de terre a gagné. Ils ont déplacé une montagne avec autant de discrétion que de détermination. J’ai beaucoup aimé cette histoire.

À partir de ces trois ingrédients, j’ai imaginé cette comédie chaleureuse sur fond de réalisme social positif. J’ai eu envie de voir Catherine, Mathilde, Firmine et Laurence ensemble dans cette histoire.

Sans être documentaire, votre approche sur les événements de Carhaix et l’univers du bowling est très sentie…

Je suis partie à Carhaix où j’ai rencontré des gens de l’hôpital que j’avais vus dans le reportage et d’autres. Je voulais les entendre, croiser leur regard, saisir tout ce que la télé ne montrait pas sur ce qu’ils avaient vécu. Par rapport aux personnages que j’avais commencé à imaginer, toutes les histoires que j’ai entendues m’ont passionnée. Lors de cette visite, j’ai appris qu’il existait un bowling à Carhaix et qu’un entraînement de femmes s’y déroulait le soir même. J’y suis allée et j’ai posé des questions sur le bowling à l’entraîneur, qui convertirait au bowling le plus réfractaire d’entre nous. J’ai vu ces femmes, toutes différentes, qui se retrouvent chaque mardi soir pour s’entraîner très sérieusement mais aussi dans la bonne humeur. Au-delà de ce qui s’était déroulé autour de l’hôpital, j’ai été touchée par l’esprit et l’humanité découverts chez ces gens. C’était une base formidable pour imaginer une histoire.

Tout en respectant l’esprit des faits et de la région, vous racontez d’abord une belle histoire d’amitié entre des femmes très différentes…

J’ai puisé une réalité et une authenticité dans l’histoire des Carhaisiens. J’ai décidé de tourner dans l’hôpital, dans la ville où tout s’était passé et dans le bowling de la ville. Même s’il n’y a rien qui ressemble plus à un bowling qu’un autre bowling, tourner ailleurs aurait été une trahison. Il est vrai que c’était plus compliqué, mais c’était une question d’intégrité vis-à-vis de ces gens, de ce qu’ils ont vécu et de la confiance qu’ils m’ont témoignée. Le contexte de cette comédie s’inscrit dans une réalité. Mon propos n’est pas de dire si la maternité de Carhaix est meilleure ou pire que les autres, mais de dire que sa disparition serait une catastrophe. Sur ce fait, on raconte effectivement la rencontre de personnages portés par de grandes comédiennes dans une histoire qui fait du bien.

La Bretagne est presque un personnage de votre film. Avez-vous des liens avec cette région ?

La Bretagne est presque un personnage de votre film. Avez-vous des liens avec cette région ?

Mon père est né en Bretagne. Ma grand-mère et mon grand-père étaient bretons. J’y ai passé une bonne partie de mes vacances d’été jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Mais la région dont il est question dans le film est bien spécifique. On parle du centre. Ce n’est pas la côte avec son image touristique. C’est une région qui vit d’abord par et pour ses habitants, un peu délaissée par les pouvoirs publics, par les infrastructures – dont la tentative de fermeture de la maternité est d’ailleurs un témoin.

En rencontrant et en écoutant les gens de la région, je me suis aperçue qu’ils comptent beaucoup sur eux-mêmes. Il y a des siècles, ce sont les premiers agriculteurs à avoir mutualisé leurs terres en créant un service d’entraide, puisqu’ils ne pouvaient pas compter sur l’État. Ce sont des gens très discrets, très humbles, peu démonstratifs. Ils ne se mettent pas en avant. Il y a un esprit solidaire très particulier que j’aime beaucoup.

En écrivant pour vos actrices, n’aviez-vous pas peur qu’elles refusent ?

C’est effectivement un risque mais écrire pour quelqu’un est aussi un énorme avantage parce que l’on peut faire du sur-mesure. Par rapport à ce que je connaissais de Catherine Frot et de Mathilde Seigner, je ne voyais pas comment cette histoire et ces personnages pouvaient les laisser indifférentes. J’avais tellement envie de les voir dans ces personnages, j’ai tellement souhaité les réunir que j’y croyais vraiment. Je ne peux pas savoir ce qui se serait passé si elles avaient dit non, puisqu’elles ont accepté tout de suite après avoir lu le scénario.

Qu’est-ce qui vous intéressait chez chacune d’elles ?

Qu’est-ce qui vous intéressait chez chacune d’elles ?

Mathilde Seigner est dotée d’une forte personnalité tout en étant très simple, sans fioritures. Elle a des principes, et parmi les sages-femmes que j’ai rencontrées, beaucoup ont du caractère, du sang-froid et vont droit au but. J’avais l’impression que Mathilde était comme ça. Il y avait pour moi une adéquation naturelle. Je la sens très proche de la vie, de la réalité et des sentiments. C’est aussi une personne qui, quelle que soit l’énergie dont elle fait preuve, jusque dans ses emportements, dégage toujours énormément d’humanité. Quel que soit son état, sa chaleur reste perceptible. C’est quelque chose de rare.

Catherine Frot associe quant à elle deux aspects très différents. D’un côté, elle a cette image bourgeoise, un peu coincée, solitaire, et en même temps, elle a un côté extrêmement clown. Elle peut aller jusque dans l’absurde, sans jamais paraître idiote. Il n’y avait qu’elle pour jouer ce personnage arrivant de Paris comme un chien dans un jeu de quilles et qui découvre cet univers de centre-Bretagne et de bowling. Elle apporte beaucoup de naïveté, de gaucherie parfois, tout en étant crédible en directrice des ressources humaines. C’est une femme intelligente dans son métier, mais qui dans la vie concrète peut partir en vrille. Il fallait Catherine pour jouer cela.

Je connaissais un peu Firmine Richard. C’est une femme qui a du caractère, une femme de combat mais qui irradie un appétit de la vie, avec un côté sucré, gourmand… Je la voyais parfaitement dans cet univers de bébés et de douceur. Elle était pour moi la plus bretonne de toutes, comme ces gens qui vont quelque part et s’approprient les codes et l’esprit, presque plus que ceux qui sont natifs. J’ai construit son personnage autour de cela, et Firmine lui apporte beaucoup.

Quel souvenir vous reste-t-il du travail avec ces comédiennes ?

Quel souvenir vous reste-t-il du travail avec ces comédiennes ?

Je suis restée toujours un peu à distance d’elles, parce que j’avais envie que leur cercle soit composé de quatre personnes, et non cinq. Durant le tournage, je n’ai pas du tout cherché à agrandir le cercle – le fait qu’il existe était déjà magique. C’était un lien fragile entre elles et j’avais envie qu’il reste tel quel. Mon rôle était de les observer et de capturer ce qu’elles dégageaient ensemble. À la fin, elles formaient une vraie bande. J’ai aimé regarder cela. Je me sentais privilégiée de les voir se découvrir.

Qu’espérez-vous apporter au public avec ce film ?

Une belle histoire vraie dans un moment de divertissement. J’espère que BOWLING sera un film dont on ressort en se sentant bien, avec la pêche. On parle toujours de ce qui ne va pas, mais il existe aussi des gens qui font des choses formidables, individuellement ou collectivement. C’est bon de savoir que c’est possible, qu’ensemble on est plus fort. Il faudrait que leur état d’esprit déteigne car parfois, on a l’impression de ne rien pouvoir faire contre des décisions qui nous dépassent. Les Carhaisiens ont montré qu’il n’y a pas de fatalité. Des histoires comme celle-ci, il faut les raconter. Savoir que des gens comme eux existent donne de l’espoir.

(extrait dossier de presse)

Autres films toujours à l'affiche :

"Ma bonne étoile" d'Anne Fassio

"Paradis perdu" d'Eve Deboise

"Un bonheur n'arrive jamais seul" de James Huth

"Quand je serai petit" de Jean-Paul Rouve

"Bienvenue parmi nous" de Jean Becker

"Le grand soir" de Gustave Kervern et Benoit Delépine

"Les femmes du bus 678" de Mohamed Diab

"Sur la route" de Walter Salles

"De rouille et d'os" de Jacques Audiard

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

Zoom nouveauté : "Bowling" de Marie-Castille Mention-Schaar

Zoom nouveauté : "Bowling" de Marie-Castille Mention-Schaar

L'histoire

L’histoire se passe à Carhaix. En plein cœur de la Bretagne. Un petit hôpital, une maternité paisible. Pas beaucoup d’accouchements. Mathilde, sage-femme, Firmine, puéricultrice, et Louise, propriétaire du Bowling de Carhaix y vivent, heureuses et amies. Catherine, DRH, y est envoyée pour restructurer l’hôpital et surtout fermer à terme la maternité qui perd de l’argent. Quatre femmes dont l’âge, la personnalité, les origines sont différentes et qui vont pourtant former un quatuor fort en humanité et en humour pour défendre cette maternité. La vie, l’amour, l’amitié, la Bretagne et... le bowling!

Un film de Marie-Castille Mention-Schaar avec Catherine Frot, Mathilde Seigner, Firmine Richard, Laurence Arné.

Bonus : rencontre avec Marie-Castille Mention-Schaar, scénariste, réalisatrice et productrice du film.

Comment est né ce nouveau projet ?

Ce projet est né d’une conjonction de plusieurs éléments, juste avant la réalisation de mon film précédent, "Ma première fois". Il y a d’abord eu le mot «Bowling» que Jean-Marie Duprez m’a soufflé au cours d’une conversation. Même si ce n’est pas un sport qui fait partie de ma vie, je trouve qu’il évoque un univers qui parle tout de suite aux gens, un univers convivial.

Le second élément est venu des acteurs, qui, dans mes projets, sont toujours une grande source d’inspiration. J’ai imaginé une équipe idéale de femmes avec lesquelles j’aurais envie de travailler. Je n’avais jamais vu Catherine Frot et Mathilde Seigner ensemble, auxquelles j’ai associé Firmine Richard, avec laquelle j’avais déjà travaillé, pour former ce trio inédit. Le personnage de Laurence Arné est arrivé plus tard.

Le tout s’est peu à peu combiné dans une sorte d’alchimie instinctive au contact du troisième ingrédient. Un soir, j’ai regardé un «Zone interdite» dont le sujet était «Ces Français qui résistent». Un reportage se déroulait à Carhaix, au centre de la Bretagne, où  de mars à juin 2008, pendant 17 semaines, tous les habitants se sont unis et battus pour empêcher la fermeture de leur maternité. Quel que soit leur milieu, leur âge ou leurs opinions politiques, tous ont fait bloc autour d’une volonté commune. C’est un fait de société exemplaire, qui pour une fois se termine bien. Dans cette version du pot de terre contre le pot de fer, le pot de terre a gagné. Ils ont déplacé une montagne avec autant de discrétion que de détermination. J’ai beaucoup aimé cette histoire.

de mars à juin 2008, pendant 17 semaines, tous les habitants se sont unis et battus pour empêcher la fermeture de leur maternité. Quel que soit leur milieu, leur âge ou leurs opinions politiques, tous ont fait bloc autour d’une volonté commune. C’est un fait de société exemplaire, qui pour une fois se termine bien. Dans cette version du pot de terre contre le pot de fer, le pot de terre a gagné. Ils ont déplacé une montagne avec autant de discrétion que de détermination. J’ai beaucoup aimé cette histoire.

À partir de ces trois ingrédients, j’ai imaginé cette comédie chaleureuse sur fond de réalisme social positif. J’ai eu envie de voir Catherine, Mathilde, Firmine et Laurence ensemble dans cette histoire.

Sans être documentaire, votre approche sur les événements de Carhaix et l’univers du bowling est très sentie…

Je suis partie à Carhaix où j’ai rencontré des gens de l’hôpital que j’avais vus dans le reportage et d’autres. Je voulais les entendre, croiser leur regard, saisir tout ce que la télé ne montrait pas sur ce qu’ils avaient vécu. Par rapport aux personnages que j’avais commencé à imaginer, toutes les histoires que j’ai entendues m’ont passionnée. Lors de cette visite, j’ai appris qu’il existait un bowling à Carhaix et qu’un entraînement de femmes s’y déroulait le soir même. J’y suis allée et j’ai posé des questions sur le bowling à l’entraîneur, qui convertirait au bowling le plus réfractaire d’entre nous. J’ai vu ces femmes, toutes différentes, qui se retrouvent chaque mardi soir pour s’entraîner très sérieusement mais aussi dans la bonne humeur. Au-delà de ce qui s’était déroulé autour de l’hôpital, j’ai été touchée par l’esprit et l’humanité découverts chez ces gens. C’était une base formidable pour imaginer une histoire.

Tout en respectant l’esprit des faits et de la région, vous racontez d’abord une belle histoire d’amitié entre des femmes très différentes…

J’ai puisé une réalité et une authenticité dans l’histoire des Carhaisiens. J’ai décidé de tourner dans l’hôpital, dans la ville où tout s’était passé et dans le bowling de la ville. Même s’il n’y a rien qui ressemble plus à un bowling qu’un autre bowling, tourner ailleurs aurait été une trahison. Il est vrai que c’était plus compliqué, mais c’était une question d’intégrité vis-à-vis de ces gens, de ce qu’ils ont vécu et de la confiance qu’ils m’ont témoignée. Le contexte de cette comédie s’inscrit dans une réalité. Mon propos n’est pas de dire si la maternité de Carhaix est meilleure ou pire que les autres, mais de dire que sa disparition serait une catastrophe. Sur ce fait, on raconte effectivement la rencontre de personnages portés par de grandes comédiennes dans une histoire qui fait du bien.

La Bretagne est presque un personnage de votre film. Avez-vous des liens avec cette région ?

La Bretagne est presque un personnage de votre film. Avez-vous des liens avec cette région ?

Mon père est né en Bretagne. Ma grand-mère et mon grand-père étaient bretons. J’y ai passé une bonne partie de mes vacances d’été jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Mais la région dont il est question dans le film est bien spécifique. On parle du centre. Ce n’est pas la côte avec son image touristique. C’est une région qui vit d’abord par et pour ses habitants, un peu délaissée par les pouvoirs publics, par les infrastructures – dont la tentative de fermeture de la maternité est d’ailleurs un témoin.

En rencontrant et en écoutant les gens de la région, je me suis aperçue qu’ils comptent beaucoup sur eux-mêmes. Il y a des siècles, ce sont les premiers agriculteurs à avoir mutualisé leurs terres en créant un service d’entraide, puisqu’ils ne pouvaient pas compter sur l’État. Ce sont des gens très discrets, très humbles, peu démonstratifs. Ils ne se mettent pas en avant. Il y a un esprit solidaire très particulier que j’aime beaucoup.

En écrivant pour vos actrices, n’aviez-vous pas peur qu’elles refusent ?

C’est effectivement un risque mais écrire pour quelqu’un est aussi un énorme avantage parce que l’on peut faire du sur-mesure. Par rapport à ce que je connaissais de Catherine Frot et de Mathilde Seigner, je ne voyais pas comment cette histoire et ces personnages pouvaient les laisser indifférentes. J’avais tellement envie de les voir dans ces personnages, j’ai tellement souhaité les réunir que j’y croyais vraiment. Je ne peux pas savoir ce qui se serait passé si elles avaient dit non, puisqu’elles ont accepté tout de suite après avoir lu le scénario.

Qu’est-ce qui vous intéressait chez chacune d’elles ?

Qu’est-ce qui vous intéressait chez chacune d’elles ?

Mathilde Seigner est dotée d’une forte personnalité tout en étant très simple, sans fioritures. Elle a des principes, et parmi les sages-femmes que j’ai rencontrées, beaucoup ont du caractère, du sang-froid et vont droit au but. J’avais l’impression que Mathilde était comme ça. Il y avait pour moi une adéquation naturelle. Je la sens très proche de la vie, de la réalité et des sentiments. C’est aussi une personne qui, quelle que soit l’énergie dont elle fait preuve, jusque dans ses emportements, dégage toujours énormément d’humanité. Quel que soit son état, sa chaleur reste perceptible. C’est quelque chose de rare.

Catherine Frot associe quant à elle deux aspects très différents. D’un côté, elle a cette image bourgeoise, un peu coincée, solitaire, et en même temps, elle a un côté extrêmement clown. Elle peut aller jusque dans l’absurde, sans jamais paraître idiote. Il n’y avait qu’elle pour jouer ce personnage arrivant de Paris comme un chien dans un jeu de quilles et qui découvre cet univers de centre-Bretagne et de bowling. Elle apporte beaucoup de naïveté, de gaucherie parfois, tout en étant crédible en directrice des ressources humaines. C’est une femme intelligente dans son métier, mais qui dans la vie concrète peut partir en vrille. Il fallait Catherine pour jouer cela.

Je connaissais un peu Firmine Richard. C’est une femme qui a du caractère, une femme de combat mais qui irradie un appétit de la vie, avec un côté sucré, gourmand… Je la voyais parfaitement dans cet univers de bébés et de douceur. Elle était pour moi la plus bretonne de toutes, comme ces gens qui vont quelque part et s’approprient les codes et l’esprit, presque plus que ceux qui sont natifs. J’ai construit son personnage autour de cela, et Firmine lui apporte beaucoup.

Quel souvenir vous reste-t-il du travail avec ces comédiennes ?

Quel souvenir vous reste-t-il du travail avec ces comédiennes ?

Je suis restée toujours un peu à distance d’elles, parce que j’avais envie que leur cercle soit composé de quatre personnes, et non cinq. Durant le tournage, je n’ai pas du tout cherché à agrandir le cercle – le fait qu’il existe était déjà magique. C’était un lien fragile entre elles et j’avais envie qu’il reste tel quel. Mon rôle était de les observer et de capturer ce qu’elles dégageaient ensemble. À la fin, elles formaient une vraie bande. J’ai aimé regarder cela. Je me sentais privilégiée de les voir se découvrir.

Qu’espérez-vous apporter au public avec ce film ?

Une belle histoire vraie dans un moment de divertissement. J’espère que BOWLING sera un film dont on ressort en se sentant bien, avec la pêche. On parle toujours de ce qui ne va pas, mais il existe aussi des gens qui font des choses formidables, individuellement ou collectivement. C’est bon de savoir que c’est possible, qu’ensemble on est plus fort. Il faudrait que leur état d’esprit déteigne car parfois, on a l’impression de ne rien pouvoir faire contre des décisions qui nous dépassent. Les Carhaisiens ont montré qu’il n’y a pas de fatalité. Des histoires comme celle-ci, il faut les raconter. Savoir que des gens comme eux existent donne de l’espoir.

(extrait dossier de presse)

Autres films toujours à l'affiche :

"Ma bonne étoile" d'Anne Fassio

"Paradis perdu" d'Eve Deboise

"Un bonheur n'arrive jamais seul" de James Huth

"Quand je serai petit" de Jean-Paul Rouve

"Bienvenue parmi nous" de Jean Becker

"Le grand soir" de Gustave Kervern et Benoit Delépine

"Les femmes du bus 678" de Mohamed Diab

"Sur la route" de Walter Salles

"De rouille et d'os" de Jacques Audiard

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "Cinéma"

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Aucun commentaire

-

Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :

"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"