aux newsletters du Journal ! Je m'inscris

Mercredi cinéma : "Le moine" de Dominik Moll

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

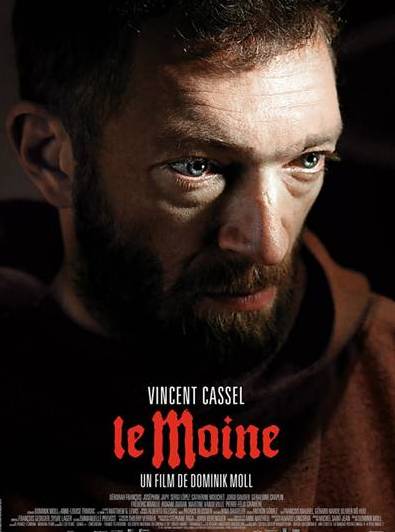

Zoom nouveauté : "Le moine" de Dominik Moll avec Vinent Cassel

Zoom nouveauté : "Le moine" de Dominik Moll avec Vinent Cassel

L'histoire

Adaptation du célèbre roman gothique de Matthew G. Lewis, publié en 1796, "Le Moine" raconte le destin tragique de Frère Ambrosio dans l’Espagne catholique du XVIIe siècle.

Abandonné à la naissance aux portes du couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par les frères. Devenu un prédicateur admiré pour sa ferveur et redouté pour son intransigeance, il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée d’un mystérieux novice va ébranler ses certitudes et le mener sur le chemin du péché.

Un film de Dominik Moll avec Vinent Cassel, Déborah François, Sergi Lopez, Joséphine Japy, Catherine Mouchet, Géraldine Chaplin.

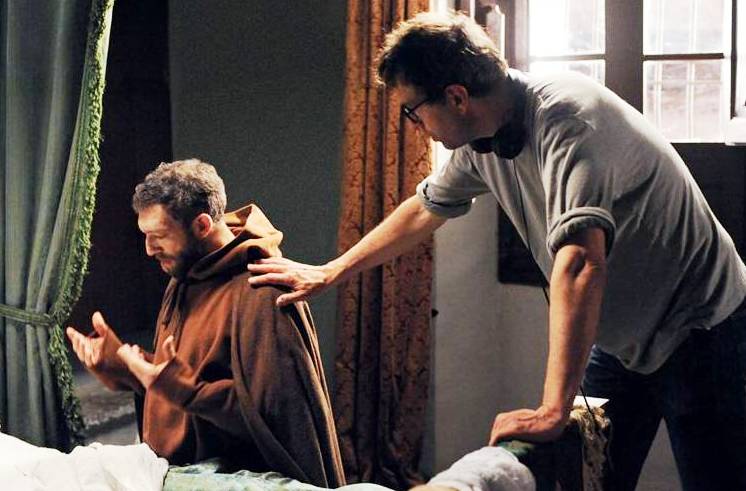

Bonus : propos de Dominik Moll, réalisateur

Le roman de Lewis est-il pour vous, comme pour beaucoup, une lecture adolescente que vous avez découverte comme un livre défendu ?

Non, je ne l’ai pas lu adolescent, mais il y a quatre ou cinq ans. Je connaissais la réputation sulfureuse du roman, je savais qu’il avait fait scandale lors de sa publication en 1796, mais il faut dire que cet aspect scandaleux s’est largement estompé aujourd’hui. Ce n’est d’ailleurs pas ce qui fait l’intérêt premier du livre, dont le contenu paraît aujourd’hui beaucoup plus ludique et moins choquant que par exemple certains romans du Marquis de Sade, qui était contemporain de Lewis.

D’où vient votre envie d’en faire un film ?

D’abord d’un grand plaisir du récit, du romanesque, qui s’appuie sur un mélange de romantisme et de fantastique, de thèmes œdipiens et faustiens, d’espagnolades et de tonalités shakespeariennes. Lewis brasse tout cela avec délectation, sans complexe. Il ne faut pas oublier qu’il avait 19 ans lorsqu’il a écrit “Le Moine”, on sent qu’il fonce tête baissée, sans se poser de questions. C’est cette fougue qui fait la force du roman, mais qui lui donne probablement aussi ses limites.

La seconde chose, tout aussi importante, est la force visuelle du roman, son pouvoir de susciter des images, comme le disait André Breton. Pour cela, Lewis puise allègrement dans l’imagerie du gothique anglais mais aussi dans celle du catholicisme espagnol. On sent d’ailleurs chez lui, malgré son anticatholicisme, une grande fascination et attirance pour cette imagerie.

Comme s’il était reconnaissant à la religion d’être une telle mine non seulement d’images, mais aussi de fiction. Et je le comprends !

J’ai donc trouvé dans le roman la promesse d’une alliance entre plaisir de narration et plaisir visuel. La promesse d’un vrai plaisir de cinéma.

C’est la première fois que vous vous aventurez sur le terrain du film d’époque. En aviez-vous envie depuis longtemps ?

C’est la première fois que vous vous aventurez sur le terrain du film d’époque. En aviez-vous envie depuis longtemps ?

Je m’étais toujours dit : « Jamais de films d’époque ! Trop lourd, trop cher, trop contraignant, trop… tout! » Mais en vérité, depuis un moment, j’avais envie d’explorer des univers hors du monde contemporain. J’avais un temps envisagé l’adaptation d’un roman de Wilkie Collins, “Basil”, qui se situe à mi-chemin entre le roman gothique anglais et le roman policier, une histoire de vengeance assez tordue dans une atmosphère terrifiante, incertaine… Les lectures qui retenaient mon attention avaient ce genre d’éléments. Et puis avec “Le Moine”, on est dans un film d’époque assez particulier, plus proche de Frankenstein ou de Dracula, donc d’un récit fantasmé qui s’aventure du côté du rêve et du cauchemar. Le souci d’exactitude et de reconstitution historique est finalement secondaire, on a beaucoup plus de libertés. D’ailleurs il est impossible de dater l’action du roman, qui est plein d’anachronismes et qui s’en contre-fiche. Ce qui prime, c’est le plaisir du récit, la création d’un univers de conte. Cette liberté m’a plu, même si je me suis énormément documenté sur l’Espagne catholique et l’Inquisition, que j’ai lu des dizaines de sermons et de prêches de l’époque. J’avais besoin de m’en nourrir, de m’appuyer dessus pour pouvoir m’en affranchir en connaissance de cause. Il y a des contresens historiques dans le film — comme celui de voir des frères Capucins vivre dans un riche monastère Cistercien —, mais ce sont des choix qui servent l’atmosphère du film. La cohérence de ce monde fantasmé prime sur la véracité historique. “Le Moine” n’est pas la reconstitution de la vie d’un personnage réel. C’est plus “Don Quichotte” que “Napoléon” ! C’est ce qui m’a séduit.

Est-ce aussi pour cela que vous n’avez pas hésité à tourner le film en français alors que l’action se passe en Espagne

A partir du moment où on se situe dans un univers fantasmé, les personnages peuvent être espagnols et parler français. Cela devient une convention qu’on accepte sans problème.

Peut-on définir le film comme un drame gothique ?

Il faut manier le terme “gothique” avec précaution. Il a été tellement utilisé à toutes les sauces qu’il peut prêter à confusion. Mais dans le sens de “littérature gothique”, cette littérature de l’effroi qui se nourrit des rêves et des cauchemars, alors oui.

À la lecture, ce livre foisonnant semble compliqué à adapter au cinéma. Comment avez-vous procédé ?

À la lecture, ce livre foisonnant semble compliqué à adapter au cinéma. Comment avez-vous procédé ?

Dans un premier temps, ça ne semblait pas si compliqué que cela. Dans le roman il y a deux histoires distinctes, menées parallèlement : celle d’Ambrosio en Espagne et celle d’Agnès avec son amant, en Allemagne. Rien que géographiquement, c’était clair. L’histoire qui m’intéressait, c’était celle d’Ambrosio, son parcours… J’ai éliminé d’office la moitié du livre. Restait à organiser les choses autour de ce personnage. Je suis arrivé assez vite à une première version où j’arrivais à résoudre les problèmes de construction, de resserrement, à trouver des solutions à des éléments qui fonctionnaient dans un récit littéraire mais pas dans un récit cinématographique. Par exemple, dans le roman, Valerio ne cache pas son visage derrière un masque, mais simplement sous sa capuche, en prétextant une grande timidité, ce qui n’était pas tenable dans le film. Evidemment l’idée du masque me plaisait aussi parce que cela introduit un élément visuel étrange et inquiétant.

La difficulté d’adaptation venait plutôt du traitement que le roman réserve aux personnages. Dans le roman, Ambrosio est vil, vaniteux, imbu de lui-même et lâche devant le danger. Il succombe à la vue du premier bout de sein ! Finalement, tout chez lui n’est qu’apparence. A travers lui, Lewis règle ses comptes avec la religion catholique. Ambrosio en devient caricatural, une marionnette qu’on suit avec ironie mais pour laquelle on a du mal à éprouver de la compassion. C’est plaisant à la lecture, mais j’en ai ressenti les limites lors de l’adaptation. C’est à ce moment là que j’ai demandé à Anne-Louise Trividic d’intervenir sur l’écriture, pour amener un supplément d’âme. Grâce à son travail, les personnages ont beaucoup gagné en profondeur.

Dès le début du film, le dialogue met les choses en place. Ambrosio a une conviction et un destin à lui. On n’est pas dans le déterminisme schématique du roman.

La vraie différence, c’est que dans le roman, Ambrosio est victime de sa propre arrogance, de sa vanité. En gros, “c’est bien fait pour lui !”. Dans le film on est avant tout proche de lui. Et la première scène, justement écrite par Anne-Louise - et magnifiquement écrite - pose Ambrosio comme quelqu’un qui exerce son métier avec beaucoup de conviction, de sincérité et d’intégrité. Il n’y a rien de faux en lui. Il croit à ce qu’il fait, il croit en ce qu’il dit. Alors que dans le roman, il n’y croyait pas véritablement.

C’est essentiel, car du coup nous croyons en lui. Il croit à ce qu’il fait… mais ça peut aller très loin !

Bien sûr! Sa faille, ce n’est pas sa vanité, mais sa propre histoire: il a été abandonné enfant. C’est cet abandon qui conditionne tout le reste. Ambrosio a tenté de le surmonter grâce à la religion, mais sans y parvenir complètement. Et quand il sent, sans se l’expliquer, que son vide affectif peut être comblé par Antonia, il est attiré comme un papillon vers la lumière. Du coup, c’est un personnage moins méprisable – même s’il commet des actes qu’on ne peut que condamner – et beaucoup plus tragique. Il y a de la tragédie grecque dans le roman, certes, un côté œdipien, mais Lewis s’amuse plutôt avec, et la résolution sort un peu comme un diable de sa boîte. Dans le film, on va vers le vrai tragique.

Il n’échappe pas à son destin.

En fait, le film raconte l’histoire d’un homme que le Malin essaie de piéger, mais qui finit par se piéger lui même, parce qu’il est en manque de quelque chose que la religion n’a pas suffi à combler. L’histoire d’un homme qui n’a jamais connu sa famille et qui, quand il la trouve, la détruit et se détruit lui-même. Par ignorance.

Le film joue donc moins sur la tension sexuelle, davantage sur l’émotion.

Oui, et cette émotion passe par la relation avec Antonia. Dans le roman, elle n’est aux yeux d’Ambrosio qu’un objet sexuel. Dans le film, les rêves prémonitoires d’Ambrosio confèrent à Antonia un statut particulier, ils la désignent déjà comme une personne à part. L’enclin d’Ambrosio dépasse l’attirance sexuelle, c’est un désir de fusion, il sent sans le savoir que c’est à travers elle qu’il va retrouver ce qui lui a toujours manqué. Le film est donc effectivement plus amoureux, moins sexuel que le roman. C’est l’histoire d’un amour tragique.

Le film n’en perd pas pour autant son côté ludique. On sent un vrai plaisir à jouer avec les éléments du genre…

Le défi était de trouver le bon équilibre entre l’intime et le côté plus spectaculaire du genre. Donc donner de la vérité et de la profondeur aux personnages sans perdre ce plaisir très “premier degré”, qu’il soit visuel ou narratif, qui m’avait tant plu dans le roman. Je voulais profiter pleinement de la richesse visuelle du décorum gothique et catholique : diable, procession, inquisition, crucifix, fantômes, cimetières, souterrains, corbeaux, scolopendre, myrte magique. Le folklore, quoi ! Le plaisir du roman-feuilleton. Les situations et les personnages archétypaux vont également dans ce sens: la mère supérieure, que Géraldine Chaplin incarne de manière savoureuse, est l’archétype même de l’abbesse cruelle et sans cœur, et on jubile de sa cruauté.

J’ai également pris beaucoup de plaisir à travailler sur la conception et la mise en place de la procession, de décider dans quel ordre les personnages apparaitraient, les pénitents, les hommes-bougies. Mais aussi d’imaginer cette procession en montage parallèle avec le cheminement d’Ambrosio qui va retrouver Antonia. Ou de faire intervenir la sérénade de Lorenzo en contrepoint un peu ironique aux crimes qu’Ambrosio vient de commettre.

Ce sont ces allers et retours entre l’intime et le spectaculaire qui créent l’ambiance particulière du film.

(extrait dossier de presse)

Autres films toujours à l'affiche :

"Un amour de jeunesse" de Mia Hansen-Love

"Nicostratos, le pélican" d'Olivier Horlait

"Noir océan" de Marion Hänsel

"Pourquoi tu pleures ?" de Katia Lewkowicz

"Une séparation", un film d'Asghar Farhadi

"Un baiser papillon" de Karine Silla Pérez

"Le gamin au vélo" de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Je souhaite que, vous aussi, vous partagiez vos émotions et vos coups de cœur ciné. Envoyez vos critiques de films par mail (contact@journaldefrancois.fr ). Elles seront publiées dans le Journal !

Mercredi cinéma, c’est votre rendez-vous !

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

Zoom nouveauté : "Le moine" de Dominik Moll avec Vinent Cassel

Zoom nouveauté : "Le moine" de Dominik Moll avec Vinent Cassel

L'histoire

Adaptation du célèbre roman gothique de Matthew G. Lewis, publié en 1796, "Le Moine" raconte le destin tragique de Frère Ambrosio dans l’Espagne catholique du XVIIe siècle.

Abandonné à la naissance aux portes du couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par les frères. Devenu un prédicateur admiré pour sa ferveur et redouté pour son intransigeance, il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée d’un mystérieux novice va ébranler ses certitudes et le mener sur le chemin du péché.

Un film de Dominik Moll avec Vinent Cassel, Déborah François, Sergi Lopez, Joséphine Japy, Catherine Mouchet, Géraldine Chaplin.

Bonus : propos de Dominik Moll, réalisateur

Le roman de Lewis est-il pour vous, comme pour beaucoup, une lecture adolescente que vous avez découverte comme un livre défendu ?

Non, je ne l’ai pas lu adolescent, mais il y a quatre ou cinq ans. Je connaissais la réputation sulfureuse du roman, je savais qu’il avait fait scandale lors de sa publication en 1796, mais il faut dire que cet aspect scandaleux s’est largement estompé aujourd’hui. Ce n’est d’ailleurs pas ce qui fait l’intérêt premier du livre, dont le contenu paraît aujourd’hui beaucoup plus ludique et moins choquant que par exemple certains romans du Marquis de Sade, qui était contemporain de Lewis.

D’où vient votre envie d’en faire un film ?

D’abord d’un grand plaisir du récit, du romanesque, qui s’appuie sur un mélange de romantisme et de fantastique, de thèmes œdipiens et faustiens, d’espagnolades et de tonalités shakespeariennes. Lewis brasse tout cela avec délectation, sans complexe. Il ne faut pas oublier qu’il avait 19 ans lorsqu’il a écrit “Le Moine”, on sent qu’il fonce tête baissée, sans se poser de questions. C’est cette fougue qui fait la force du roman, mais qui lui donne probablement aussi ses limites.

La seconde chose, tout aussi importante, est la force visuelle du roman, son pouvoir de susciter des images, comme le disait André Breton. Pour cela, Lewis puise allègrement dans l’imagerie du gothique anglais mais aussi dans celle du catholicisme espagnol. On sent d’ailleurs chez lui, malgré son anticatholicisme, une grande fascination et attirance pour cette imagerie.

Comme s’il était reconnaissant à la religion d’être une telle mine non seulement d’images, mais aussi de fiction. Et je le comprends !

J’ai donc trouvé dans le roman la promesse d’une alliance entre plaisir de narration et plaisir visuel. La promesse d’un vrai plaisir de cinéma.

C’est la première fois que vous vous aventurez sur le terrain du film d’époque. En aviez-vous envie depuis longtemps ?

C’est la première fois que vous vous aventurez sur le terrain du film d’époque. En aviez-vous envie depuis longtemps ?

Je m’étais toujours dit : « Jamais de films d’époque ! Trop lourd, trop cher, trop contraignant, trop… tout! » Mais en vérité, depuis un moment, j’avais envie d’explorer des univers hors du monde contemporain. J’avais un temps envisagé l’adaptation d’un roman de Wilkie Collins, “Basil”, qui se situe à mi-chemin entre le roman gothique anglais et le roman policier, une histoire de vengeance assez tordue dans une atmosphère terrifiante, incertaine… Les lectures qui retenaient mon attention avaient ce genre d’éléments. Et puis avec “Le Moine”, on est dans un film d’époque assez particulier, plus proche de Frankenstein ou de Dracula, donc d’un récit fantasmé qui s’aventure du côté du rêve et du cauchemar. Le souci d’exactitude et de reconstitution historique est finalement secondaire, on a beaucoup plus de libertés. D’ailleurs il est impossible de dater l’action du roman, qui est plein d’anachronismes et qui s’en contre-fiche. Ce qui prime, c’est le plaisir du récit, la création d’un univers de conte. Cette liberté m’a plu, même si je me suis énormément documenté sur l’Espagne catholique et l’Inquisition, que j’ai lu des dizaines de sermons et de prêches de l’époque. J’avais besoin de m’en nourrir, de m’appuyer dessus pour pouvoir m’en affranchir en connaissance de cause. Il y a des contresens historiques dans le film — comme celui de voir des frères Capucins vivre dans un riche monastère Cistercien —, mais ce sont des choix qui servent l’atmosphère du film. La cohérence de ce monde fantasmé prime sur la véracité historique. “Le Moine” n’est pas la reconstitution de la vie d’un personnage réel. C’est plus “Don Quichotte” que “Napoléon” ! C’est ce qui m’a séduit.

Est-ce aussi pour cela que vous n’avez pas hésité à tourner le film en français alors que l’action se passe en Espagne

A partir du moment où on se situe dans un univers fantasmé, les personnages peuvent être espagnols et parler français. Cela devient une convention qu’on accepte sans problème.

Peut-on définir le film comme un drame gothique ?

Il faut manier le terme “gothique” avec précaution. Il a été tellement utilisé à toutes les sauces qu’il peut prêter à confusion. Mais dans le sens de “littérature gothique”, cette littérature de l’effroi qui se nourrit des rêves et des cauchemars, alors oui.

À la lecture, ce livre foisonnant semble compliqué à adapter au cinéma. Comment avez-vous procédé ?

À la lecture, ce livre foisonnant semble compliqué à adapter au cinéma. Comment avez-vous procédé ?

Dans un premier temps, ça ne semblait pas si compliqué que cela. Dans le roman il y a deux histoires distinctes, menées parallèlement : celle d’Ambrosio en Espagne et celle d’Agnès avec son amant, en Allemagne. Rien que géographiquement, c’était clair. L’histoire qui m’intéressait, c’était celle d’Ambrosio, son parcours… J’ai éliminé d’office la moitié du livre. Restait à organiser les choses autour de ce personnage. Je suis arrivé assez vite à une première version où j’arrivais à résoudre les problèmes de construction, de resserrement, à trouver des solutions à des éléments qui fonctionnaient dans un récit littéraire mais pas dans un récit cinématographique. Par exemple, dans le roman, Valerio ne cache pas son visage derrière un masque, mais simplement sous sa capuche, en prétextant une grande timidité, ce qui n’était pas tenable dans le film. Evidemment l’idée du masque me plaisait aussi parce que cela introduit un élément visuel étrange et inquiétant.

La difficulté d’adaptation venait plutôt du traitement que le roman réserve aux personnages. Dans le roman, Ambrosio est vil, vaniteux, imbu de lui-même et lâche devant le danger. Il succombe à la vue du premier bout de sein ! Finalement, tout chez lui n’est qu’apparence. A travers lui, Lewis règle ses comptes avec la religion catholique. Ambrosio en devient caricatural, une marionnette qu’on suit avec ironie mais pour laquelle on a du mal à éprouver de la compassion. C’est plaisant à la lecture, mais j’en ai ressenti les limites lors de l’adaptation. C’est à ce moment là que j’ai demandé à Anne-Louise Trividic d’intervenir sur l’écriture, pour amener un supplément d’âme. Grâce à son travail, les personnages ont beaucoup gagné en profondeur.

Dès le début du film, le dialogue met les choses en place. Ambrosio a une conviction et un destin à lui. On n’est pas dans le déterminisme schématique du roman.

La vraie différence, c’est que dans le roman, Ambrosio est victime de sa propre arrogance, de sa vanité. En gros, “c’est bien fait pour lui !”. Dans le film on est avant tout proche de lui. Et la première scène, justement écrite par Anne-Louise - et magnifiquement écrite - pose Ambrosio comme quelqu’un qui exerce son métier avec beaucoup de conviction, de sincérité et d’intégrité. Il n’y a rien de faux en lui. Il croit à ce qu’il fait, il croit en ce qu’il dit. Alors que dans le roman, il n’y croyait pas véritablement.

C’est essentiel, car du coup nous croyons en lui. Il croit à ce qu’il fait… mais ça peut aller très loin !

Bien sûr! Sa faille, ce n’est pas sa vanité, mais sa propre histoire: il a été abandonné enfant. C’est cet abandon qui conditionne tout le reste. Ambrosio a tenté de le surmonter grâce à la religion, mais sans y parvenir complètement. Et quand il sent, sans se l’expliquer, que son vide affectif peut être comblé par Antonia, il est attiré comme un papillon vers la lumière. Du coup, c’est un personnage moins méprisable – même s’il commet des actes qu’on ne peut que condamner – et beaucoup plus tragique. Il y a de la tragédie grecque dans le roman, certes, un côté œdipien, mais Lewis s’amuse plutôt avec, et la résolution sort un peu comme un diable de sa boîte. Dans le film, on va vers le vrai tragique.

Il n’échappe pas à son destin.

En fait, le film raconte l’histoire d’un homme que le Malin essaie de piéger, mais qui finit par se piéger lui même, parce qu’il est en manque de quelque chose que la religion n’a pas suffi à combler. L’histoire d’un homme qui n’a jamais connu sa famille et qui, quand il la trouve, la détruit et se détruit lui-même. Par ignorance.

Le film joue donc moins sur la tension sexuelle, davantage sur l’émotion.

Oui, et cette émotion passe par la relation avec Antonia. Dans le roman, elle n’est aux yeux d’Ambrosio qu’un objet sexuel. Dans le film, les rêves prémonitoires d’Ambrosio confèrent à Antonia un statut particulier, ils la désignent déjà comme une personne à part. L’enclin d’Ambrosio dépasse l’attirance sexuelle, c’est un désir de fusion, il sent sans le savoir que c’est à travers elle qu’il va retrouver ce qui lui a toujours manqué. Le film est donc effectivement plus amoureux, moins sexuel que le roman. C’est l’histoire d’un amour tragique.

Le film n’en perd pas pour autant son côté ludique. On sent un vrai plaisir à jouer avec les éléments du genre…

Le défi était de trouver le bon équilibre entre l’intime et le côté plus spectaculaire du genre. Donc donner de la vérité et de la profondeur aux personnages sans perdre ce plaisir très “premier degré”, qu’il soit visuel ou narratif, qui m’avait tant plu dans le roman. Je voulais profiter pleinement de la richesse visuelle du décorum gothique et catholique : diable, procession, inquisition, crucifix, fantômes, cimetières, souterrains, corbeaux, scolopendre, myrte magique. Le folklore, quoi ! Le plaisir du roman-feuilleton. Les situations et les personnages archétypaux vont également dans ce sens: la mère supérieure, que Géraldine Chaplin incarne de manière savoureuse, est l’archétype même de l’abbesse cruelle et sans cœur, et on jubile de sa cruauté.

J’ai également pris beaucoup de plaisir à travailler sur la conception et la mise en place de la procession, de décider dans quel ordre les personnages apparaitraient, les pénitents, les hommes-bougies. Mais aussi d’imaginer cette procession en montage parallèle avec le cheminement d’Ambrosio qui va retrouver Antonia. Ou de faire intervenir la sérénade de Lorenzo en contrepoint un peu ironique aux crimes qu’Ambrosio vient de commettre.

Ce sont ces allers et retours entre l’intime et le spectaculaire qui créent l’ambiance particulière du film.

(extrait dossier de presse)

Autres films toujours à l'affiche :

"Un amour de jeunesse" de Mia Hansen-Love

"Nicostratos, le pélican" d'Olivier Horlait

"Noir océan" de Marion Hänsel

"Pourquoi tu pleures ?" de Katia Lewkowicz

"Une séparation", un film d'Asghar Farhadi

"Un baiser papillon" de Karine Silla Pérez

"Le gamin au vélo" de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Je souhaite que, vous aussi, vous partagiez vos émotions et vos coups de cœur ciné. Envoyez vos critiques de films par mail (contact@journaldefrancois.fr ). Elles seront publiées dans le Journal !

Mercredi cinéma, c’est votre rendez-vous !

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "Cinéma"

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Aucun commentaire

-

Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :

"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"