aux newsletters du Journal ! Je m'inscris

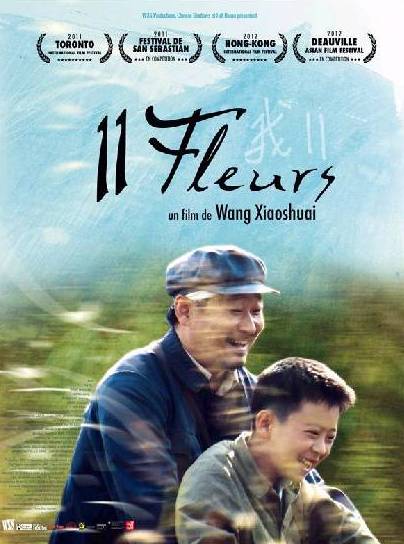

Mercredi cinéma : "11 fleurs" de Wan Xiao Shuai

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

Zoom nouveauté : "11 fleurs" de Wan Xiao Shuai

Zoom nouveauté : "11 fleurs" de Wan Xiao Shuai

L'histoire

En 1974, au cœur de la révolution culturelle chinoise, un garçon de 10 ans observe le monde des adultes et n’y comprend pas grand-chose.

La rencontre avec un meurtrier en fuite le pousse au secret et au mensonge. Cette confrontation signera la perte de son innocence.

Un film de Wan Xiao Shuai avec Liu Wenqing, Wang Jingchun, Yan Ni…

Bonus : propos de Wang Xiao Shuai, réalisateur du film

De la ville à la campagne…

L’histoire de "11 fleurs" est empreinte de souvenirs de ma vie à Guiyang, dans la province du Guizhou, situé au sud de la Chine. Dans les années 60, lorsque les relations sino-russe se dégradèrent, Mao décida de déplacer la plupart des complexes industriels et militaires originellement implantés sur les côtes et dans les provinces du Nord-Est vers les zones plus enclavées et montagneuses, afin de les rendre inaccessibles à l’éventuel agresseur. Des millions de travailleurs suivirent ces usines, les villes dortoirs surgissaient en une nuit et ce fut l’un des plus grands  déplacements de population du XXe siècle. En quelques années ce qu’on appela alors « La Troisième Ligne » devint le fleuron de l’industrie de la République Populaire.

déplacements de population du XXe siècle. En quelques années ce qu’on appela alors « La Troisième Ligne » devint le fleuron de l’industrie de la République Populaire.

Pour ces raisons, ma mère a suivi son usine… et mon père a suivi ma mère. Nous avons quitté Shanghai pour aller vivre dans la province du Guizhou, j’avais à peine quelques mois. Toutefois mes parents ne perdaient pas espoir de repartir rapidement à Shanghai. Cette période a fortement marqué ma vie. Nous vivions dans un petit village construit autour de l’usine (démontée de Shanghai, puis remontée). « La Troisième ligne » et la révolution culturelle ont profondément touché et changé mes parents. Partis de chez eux par devoir pour leur pays, ils sont à l’image du destin des Chinois de cette époque. Devenu adulte, je me suis rendu compte que très peu de gens connaissait le mouvement de « La Troisième Ligne ».

Un de mes films précédent, "Shangaï dreams", racontait l’éveil des enfants de ces ouvriers, de l’enfance à l’adolescence et leur désir d’indépendance, je parlais de l’exil et des conflits générationnels. Dans "11 fleurs" ces enfants sont trop petits et ne comprennent pas le monde qui les entoure, ils ne se posent pas de question. Ce film était un véritable défi, j’investissais mon histoire, ma mémoire… Au tout début du montage j’ai montré quelques scènes du film à ma mère. Elle n’en connaissait pas l’histoire et immédiatement, elle a reconnu les lieux, les personnages et j’ai pu lire beaucoup d’émotions dans son regard.

Dans "11 fleurs" ces enfants sont trop petits et ne comprennent pas le monde qui les entoure, ils ne se posent pas de question. Ce film était un véritable défi, j’investissais mon histoire, ma mémoire… Au tout début du montage j’ai montré quelques scènes du film à ma mère. Elle n’en connaissait pas l’histoire et immédiatement, elle a reconnu les lieux, les personnages et j’ai pu lire beaucoup d’émotions dans son regard.

Le regard d'un enfant, la révolution culturelle…

Il existe tant d’histoires et de points de vue sur la Révolution Culturelle. "11 fleurs" est un récit capté sous le prisme du regard d’un enfant. L’enfant est un témoin de la société chinoise en 1975. La révolution culturelle n’est qu’un décor, un arrière plan. Le monde est vu à hauteur d’enfant, celle des yeux de Wang han. Wang Han n’a pas de point de vue sur la Révolution Culturelle. A l’époque les chinois étaient également spectateurs de ce qu’ils vivaient. Comme Wang Han qui n’a pas d’avis, qui ne juge pas et ne fait que regarder.

Jusqu’au moment où l’enfant s’émancipe, sa curiosité n’est plus son moteur. Il devient indépendant, vis à vis du système et de l’Histoire. Il se transforme en un individu qui décide pour lui-même. D’où l’idée du dernier plan (l’enfant qui part seul et laisse le cadre vide), un geste d’opposition, de refus.

Sous texte…

Sous texte…

A l’époque de la Révolution culturelle, la parole était surveillée, censurée, chacun faisait attention à ce qu’il disait. On cherchait des moyens détournés pour s’exprimer sans être étiqueté de contre-révolutionnaire. Le double sens et le non-dit sont apparus.

Dans "11 fleurs", le public chinois comprend et décode aisément ce sous texte, c’est relativement plus complexe voire impossible pour un public international.

Dans la scène ou le père de Wang Han parle météo avec le père de Juehong « le temps est bien changeant dans les montagnes », ce dialogue fait référence aux changements politiques qui s’annoncent. A cette époque est apparu une expression « Bian Tian Le », qui signifie « le ciel a changé ». le ciel étant le parti communiste chinois.

Il existe ce même double sens lorsque le père fait la leçon à son fils sur l’ombre qui se cache derrière la lumière. Là, le père évoque la complexité qui se cache sous les lumières que représentent la Révolution Culturelle et le président Mao. Cet échange entre le père et le fils a lieu lorsqu’ils franchissent la porte du village. De part et d’autre de cette porte, il y a une inscription: « Suivez la parole du Président Mao » et « Etudiez le parti communiste ». Le père parle d’indépendance et incite son fils à vivre pour lui-même. Ces deux scènes comportent un sous texte politique.

(extrait dossier de presse)

Autres films toujours à l'affiche :

"Le secret de l'enfant fourmi" de Christine François

"Avé" de Konstantin Bojanov

"L'enfant d'en haut" d'Ursula Meier

"Radiostars" de Romain Lévy

"Le fils de l'autre" de Lorraine Lévy

"La terre outragée" de Michale Boganim

"Les adieux à la reine" de Benoit Jacquot

"Cloclo" de Florent-Emilio Siri

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

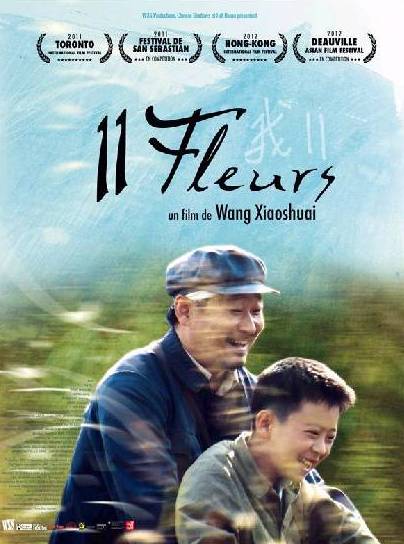

Zoom nouveauté : "11 fleurs" de Wan Xiao Shuai

Zoom nouveauté : "11 fleurs" de Wan Xiao Shuai

L'histoire

En 1974, au cœur de la révolution culturelle chinoise, un garçon de 10 ans observe le monde des adultes et n’y comprend pas grand-chose.

La rencontre avec un meurtrier en fuite le pousse au secret et au mensonge. Cette confrontation signera la perte de son innocence.

Un film de Wan Xiao Shuai avec Liu Wenqing, Wang Jingchun, Yan Ni…

Bonus : propos de Wang Xiao Shuai, réalisateur du film

De la ville à la campagne…

L’histoire de "11 fleurs" est empreinte de souvenirs de ma vie à Guiyang, dans la province du Guizhou, situé au sud de la Chine. Dans les années 60, lorsque les relations sino-russe se dégradèrent, Mao décida de déplacer la plupart des complexes industriels et militaires originellement implantés sur les côtes et dans les provinces du Nord-Est vers les zones plus enclavées et montagneuses, afin de les rendre inaccessibles à l’éventuel agresseur. Des millions de travailleurs suivirent ces usines, les villes dortoirs surgissaient en une nuit et ce fut l’un des plus grands  déplacements de population du XXe siècle. En quelques années ce qu’on appela alors « La Troisième Ligne » devint le fleuron de l’industrie de la République Populaire.

déplacements de population du XXe siècle. En quelques années ce qu’on appela alors « La Troisième Ligne » devint le fleuron de l’industrie de la République Populaire.

Pour ces raisons, ma mère a suivi son usine… et mon père a suivi ma mère. Nous avons quitté Shanghai pour aller vivre dans la province du Guizhou, j’avais à peine quelques mois. Toutefois mes parents ne perdaient pas espoir de repartir rapidement à Shanghai. Cette période a fortement marqué ma vie. Nous vivions dans un petit village construit autour de l’usine (démontée de Shanghai, puis remontée). « La Troisième ligne » et la révolution culturelle ont profondément touché et changé mes parents. Partis de chez eux par devoir pour leur pays, ils sont à l’image du destin des Chinois de cette époque. Devenu adulte, je me suis rendu compte que très peu de gens connaissait le mouvement de « La Troisième Ligne ».

Un de mes films précédent, "Shangaï dreams", racontait l’éveil des enfants de ces ouvriers, de l’enfance à l’adolescence et leur désir d’indépendance, je parlais de l’exil et des conflits générationnels. Dans "11 fleurs" ces enfants sont trop petits et ne comprennent pas le monde qui les entoure, ils ne se posent pas de question. Ce film était un véritable défi, j’investissais mon histoire, ma mémoire… Au tout début du montage j’ai montré quelques scènes du film à ma mère. Elle n’en connaissait pas l’histoire et immédiatement, elle a reconnu les lieux, les personnages et j’ai pu lire beaucoup d’émotions dans son regard.

Dans "11 fleurs" ces enfants sont trop petits et ne comprennent pas le monde qui les entoure, ils ne se posent pas de question. Ce film était un véritable défi, j’investissais mon histoire, ma mémoire… Au tout début du montage j’ai montré quelques scènes du film à ma mère. Elle n’en connaissait pas l’histoire et immédiatement, elle a reconnu les lieux, les personnages et j’ai pu lire beaucoup d’émotions dans son regard.

Le regard d'un enfant, la révolution culturelle…

Il existe tant d’histoires et de points de vue sur la Révolution Culturelle. "11 fleurs" est un récit capté sous le prisme du regard d’un enfant. L’enfant est un témoin de la société chinoise en 1975. La révolution culturelle n’est qu’un décor, un arrière plan. Le monde est vu à hauteur d’enfant, celle des yeux de Wang han. Wang Han n’a pas de point de vue sur la Révolution Culturelle. A l’époque les chinois étaient également spectateurs de ce qu’ils vivaient. Comme Wang Han qui n’a pas d’avis, qui ne juge pas et ne fait que regarder.

Jusqu’au moment où l’enfant s’émancipe, sa curiosité n’est plus son moteur. Il devient indépendant, vis à vis du système et de l’Histoire. Il se transforme en un individu qui décide pour lui-même. D’où l’idée du dernier plan (l’enfant qui part seul et laisse le cadre vide), un geste d’opposition, de refus.

Sous texte…

Sous texte…

A l’époque de la Révolution culturelle, la parole était surveillée, censurée, chacun faisait attention à ce qu’il disait. On cherchait des moyens détournés pour s’exprimer sans être étiqueté de contre-révolutionnaire. Le double sens et le non-dit sont apparus.

Dans "11 fleurs", le public chinois comprend et décode aisément ce sous texte, c’est relativement plus complexe voire impossible pour un public international.

Dans la scène ou le père de Wang Han parle météo avec le père de Juehong « le temps est bien changeant dans les montagnes », ce dialogue fait référence aux changements politiques qui s’annoncent. A cette époque est apparu une expression « Bian Tian Le », qui signifie « le ciel a changé ». le ciel étant le parti communiste chinois.

Il existe ce même double sens lorsque le père fait la leçon à son fils sur l’ombre qui se cache derrière la lumière. Là, le père évoque la complexité qui se cache sous les lumières que représentent la Révolution Culturelle et le président Mao. Cet échange entre le père et le fils a lieu lorsqu’ils franchissent la porte du village. De part et d’autre de cette porte, il y a une inscription: « Suivez la parole du Président Mao » et « Etudiez le parti communiste ». Le père parle d’indépendance et incite son fils à vivre pour lui-même. Ces deux scènes comportent un sous texte politique.

(extrait dossier de presse)

Autres films toujours à l'affiche :

"Le secret de l'enfant fourmi" de Christine François

"Avé" de Konstantin Bojanov

"L'enfant d'en haut" d'Ursula Meier

"Radiostars" de Romain Lévy

"Le fils de l'autre" de Lorraine Lévy

"La terre outragée" de Michale Boganim

"Les adieux à la reine" de Benoit Jacquot

"Cloclo" de Florent-Emilio Siri

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "Cinéma"

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Aucun commentaire

-

Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :

"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"