aux newsletters du Journal ! Je m'inscris

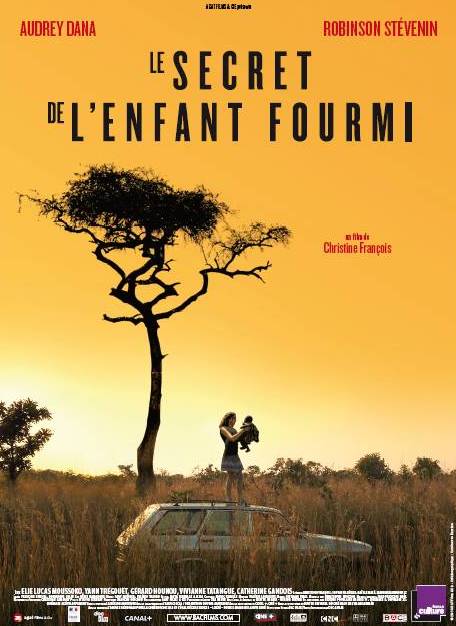

Mercredi cinéma : "Le secret de l'enfant fourmi" de Christine François avec Audrey Dana et Robin Stévenin.

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

Zoom nouveauté : "Le secret de l'enfant fourmi" de Christine François

Zoom nouveauté : "Le secret de l'enfant fourmi" de Christine François

L'histoire

En voyage dans le Nord Bénin, Cécile croise le chemin d’une jeune mère africaine qui lui dépose, affolée, un bébé dans les bras... Cécile va adopter cet enfant africain et Lancelot va grandir en France. L’année de ses 7 ans, elle repart avec lui vers le pays de ses origines et tente de percer le secret qui a entouré son abandon.

Un film de Christine François avec Audrey Dana, Robinson Stévenin, Yann Trégouët, Elie-Lucas Moussoko.

Bonus : propos d'Audrey Dana, actrice principale du film (propos recueillis par Gaillac-Morgue)

Parlez-nous de vos toutes premières émotions à la lecture du scénario.

J’ai fondu en larmes... J’ai tout d’abord été touchée par l’histoire de cette jeune femme, un peu paumée sentimentalement, qui décide de partir en Afrique pour courir après un amour mort dont elle a du mal à faire le deuil. Je me suis en partie reconnue dans cette femme, son rapport à sa mère, son désir de maternité… Puis, au fil de la lecture, j’ai vraiment compris ce qui se passait sur place, et là, j’étais totalement bouleversée. Je ne connaissais l’Afrique noire qu’à travers de belles photos de reportages dans les magazines. J’ignorais, qu’aujourd’hui encore, dans certaines régions, des enfants peuvent être les innocentes victimes de croyances ou de traditions. Je souhaite de tout mon cœur que ce film, avec la découverte de cette histoire, fera bouger un peu les choses. En tant que marraine de l’association "Maison de Sagesse", et prête à tous les combats pour améliorer le sort des enfants, il était hors de question pour moi de ne pas tourner ce film.

Comment voyez-vous Cécile ?

Il y a deux Cécile : Cécile avant, et Cécile après l’enfant. Cette femme perdue, sans père, sans homme, en rapports conflictuels avec sa mère, croit qu’elle ne se trouvera que dans l’amour fusionnel à l’intérieur d’un couple. Un homme lui donnerait des ailes ! En fait, elle se trouvera dans l’amour qu’elle va donner à un enfant en devenant mère de manière imprévisible. Elle le dit à son gamin, « Je t’aime plus que si je t’avais porté dans mon ventre ». Cet enfant tombé du ciel est son chemin de reconstruction. Mais cet enfant n’est pas instrumentalisé. Il est abîmé lui aussi, rejeté. Quelque chose peut se reconstruire parce qu’il y a un échange, une équité de besoins, et chacun trouvera un équilibre. Ce sont deux détresses qui se rencontrent et se disent, « on sera peut-être plus forts à deux ». On verra dans la dernière partie du film que Cécile s’est vraiment accomplie dans son rôle de maman. Elle n’a pas vampirisé cet enfant pour réparer ses blessures sentimentales, ça ne marche jamais pour booster un couple et c’est très destructeur pour l’enfant. Mais grâce à la rencontre de ce petit, elle atteint une forme de vérité, de sérénité, dans son identité de femme.

Malgré leur rencontre, l’enfant et elle-même ne sont pas "guéris" de l’immense douleur qu’ils ont secrètement en eux.

Malgré leur rencontre, l’enfant et elle-même ne sont pas "guéris" de l’immense douleur qu’ils ont secrètement en eux.

Oui, au moment où Cécile pensait enfin pouvoir dire à cet enfant, « la petite équipe que l’on compose nous permet enfin de sortir de ton passé monstrueux et de mon incapacité à aimer », elle se rend compte qu’il faut aller plus loin, jusqu’au bout, au plus profond de la souffrance de son enfant. C’est en se confrontant à l’horreur avec un grand H, qu’elle prend conscience que ses problèmes psychologiques de femme européenne de la trentaine sont en deçà des grands malheurs. Il y a des moments comme ça pour les êtres humains, face à la maladie, à la mort, où l’on avance à grands pas dans la vie, on est soudain particulièrement à l’écoute de ce qui se passe et l’on accepte. Ce qui m’a aussi fortement marquée dans cette histoire, c’est la puissance de la croyance, et ce qu’elle sclérose en chacun de nous. Quand, lors de son retour au pays, les villageois lui disent qu’ils ont fait appel à un féticheur pour les faire revenir, dans le concret, elle sait bien que c’est impossible. Un mois avant, elle ne pensait jamais se retrouver là, en Afrique, avec son gamin. Mais elle se rappelle la nuit blanche avec son enfant les yeux révulsés, alors cette crise, c’était son passé ou c’était le sorcier ? Qu’est-ce qu’il faut croire ? Où est la limite ? À quel point le fait de croire rend les choses vraies ? Cécile ne peut pas être en accord avec tout cela, son esprit occidental nourri de rationalité le lui interdit, et en même temps, pour les Africains qui s’en prennent à son fils, c’est évident. Tout cela est totalement cohérent. Évidemment, je dirais que ces interrogations sur la croyance peuvent aussi se rapporter aux religions, c’est dire comme le sujet est d’actualité.

« Ce qui m’a le plus manquée, c’est d’avoir perdu tout lien avec mon père », dit Cécile en confidence à sa mère

Oui, c’est la phrase clé du personnage de Cécile, de son obstination à partir jusqu’en Afrique à la recherche de son mec qui l’a quittée. D’ailleurs sa mère lui répond, « Ton père était un connard, et ce n’est pas en allant au Bénin que tu vas le retrouver ». C’est aussi par l’absence des pères qu’aujourd’hui le rapport à deux est si complexe. Trois de mes copines sur quatre connaissent peu ou pas du tout leur père. Nos repères sur le couple, sur les rapports parentaux ont complètement changé. À présent, les femmes de 25, 30 ans ont du mal à vivre pleinement heureuses en couple. C’est comme si on traversait une espèce de crise analytique à travers l’autre, où le rapport paisible est devenu impossible. Moi je suis le fruit de parents séparés, mes six frères et sœurs sont venus  d’horizons différents, certains n’ont pas connu leur père, d’autres ont été lâchés par leur mère dès leur première année… nous voyons bien que ce manque fausse tous les rapports amoureux et parentaux. Ce manque explique aussi la relation impossible de Cécile avec les hommes, car à travers eux, elle cherche cet amour inconditionnel que son père ne lui a jamais prodigué. Et c’est en devenant mère et en acceptant de faire une place à un père, qu’elle se délivre de ce manque. Ce qui m’a intéressée à travers ce personnage de femme finalement proche de la plupart de nous, c’est de pouvoir « occidentaliser » ce problème de croyances africaines qui peut nous sembler lointain au premier abord. De toute façon, notre relation à l’autre, notre regard sur lui, à chaque instant doit se transformer et s’ouvrir. Et il me semble que ce film parle de ce regard sur l’autre, que ce soit ici, ou en Afrique.

d’horizons différents, certains n’ont pas connu leur père, d’autres ont été lâchés par leur mère dès leur première année… nous voyons bien que ce manque fausse tous les rapports amoureux et parentaux. Ce manque explique aussi la relation impossible de Cécile avec les hommes, car à travers eux, elle cherche cet amour inconditionnel que son père ne lui a jamais prodigué. Et c’est en devenant mère et en acceptant de faire une place à un père, qu’elle se délivre de ce manque. Ce qui m’a intéressée à travers ce personnage de femme finalement proche de la plupart de nous, c’est de pouvoir « occidentaliser » ce problème de croyances africaines qui peut nous sembler lointain au premier abord. De toute façon, notre relation à l’autre, notre regard sur lui, à chaque instant doit se transformer et s’ouvrir. Et il me semble que ce film parle de ce regard sur l’autre, que ce soit ici, ou en Afrique.

Le film est tendu par un montage cut qui oblige les comédiens à un jeu extrêmement précis. Il faut être efficace, tout de suite.

Cette dynamique est très excitante, et je me suis régalée ! Cela dit, je n’ai pas eu l’impression d’avoir de gros efforts à faire comme actrice, j’ai juste joué les situations avec mon instinct de maman. Sur ce tournage, nous étions tous, comédiens professionnels ou non, dans une même intensité de motivation. La jeune femme africaine qui joue le rôle de la vraie mère du petit Lancelot a des qualités d’actrice époustouflantes. Elle est là, elle ne dit rien, quelle présence, on y croit, et quelle leçon ! Souvent en extérieur, des centaines de gamins nous regardaient tourner, et dès que l’assistant criait "moteur", on n’entendait plus un bruit sur le plateau. Ces gamins sont élevés encore dans ce respect de l’obéissance. En Afrique, la place des enfants et la place des adultes reste vraiment définie. J’ai été remuée de voir ces petits bébés collés constamment aux seins de leurs mamans. Sécurisés par la présence de leurs mères, ils restent plus facilement silencieux lorsque la caméra tourne. Alors forcément on culpabilise à voir ces mères exemplaires auprès de leurs enfants tout au long de la journée !

Le spectateur découvre avec Cécile l’existence des « enfants sorciers » et des rites qui les menacent.

Rien n’est inventé dans le film. La scène de la fourmilière par exemple, ce rituel existe réellement sous cette forme. Cécile découvre cette dimension fantastique de certaines croyances, ces rites dont on ne parle pas. J’avoue que je n’étais pas tranquille les premières nuits dans la maison où je logeais. Je me disais, il y a peut-être des risques de violence pour une femme blanche à venir tourner un film sur ce sujet dans ce pays où il est si tabou ? Déjà, quelqu’un peut débarquer pour me lancer un mauvais sort ! Dans la journée, on était plongé dans la beauté incomparable de l’Afrique et puis, on apercevait aux abords du tournage la camionnette du père Bio Sanou, cet homme merveilleux qui consacre sa vie à sauver ces enfants et à faire évoluer les mentalités. Les dessins d’enfants martyrisés collés sur sa voiture avec cette inscription, « Je suis orphelin pourtant j’ai des parents », nous ramenaient à une autre réalité, bien réelle...

L’ONU a eu connaissance du scénario.

Oui, Franciscains International, qui est porte parole de l’ONU, organise un forum sur l’infanticide fin mars à Cotonou. Ils vont projeter le film en présence de Christine et de Pierre Bio Sanou. Si seulement ce film pouvait aider à sauver quelques enfants… Les croyances ont encore tellement de pouvoir ! Des gens m’ont raconté des choses effrayantes. Le personnage du bourreau dans le film est joué par un jeune homme apparenté à un bourreau dans la réalité, quel engagement magnifique d’accepter ce rôle ! Il y a eu des moments assez durs. Lors de ma première visite à l’orphelinat, j’ai craqué, j’ai dû m’isoler pour pleurer. Et pourtant, malgré des aménagements souvent vétustes, leurs berceaux un peu rouillés, ces gosses semblent heureux, ils jouent et rient. Les conditions de vie en Afrique sont à mille lieux de notre confort. Dans les villages, tout le monde s’entraide, il n’y a pas cette indifférence que nous connaissons dans nos grandes villes. Les journées commencent par le chant du muezzin à 5h du matin. La  puissance de la croyance est si forte là-bas. Dans un village où la plupart des enfants portent des scarifications, un homme qui lutte contre ces pratiques m’a expliqué leur symbolisme. C’est aussi un moyen d’éprouver la volonté des enfants, alors les plus costauds, ceux qui résistent à la douleur, se retrouvent avec les marques les plus profondes. Pourtant un jour sur le plateau, je découvre que les enfants de cet homme portent aussi trois petites barres au bord des yeux. Je l’interroge, et il s’étonne : "ah ce n’est pas pareil, là c’est contre le mauvais esprit !" Voilà, c’est sans fin… Et pourtant, j’ai envie d’espérer, oserais-je dire, de croire, au pouvoir initiatique de ce film sur le public, le public occidental, mais aussi sur le public africain. Que l’on puisse faire un travail de communication en Afrique afin de réveiller les consciences, et de protéger au mieux ces enfants.

puissance de la croyance est si forte là-bas. Dans un village où la plupart des enfants portent des scarifications, un homme qui lutte contre ces pratiques m’a expliqué leur symbolisme. C’est aussi un moyen d’éprouver la volonté des enfants, alors les plus costauds, ceux qui résistent à la douleur, se retrouvent avec les marques les plus profondes. Pourtant un jour sur le plateau, je découvre que les enfants de cet homme portent aussi trois petites barres au bord des yeux. Je l’interroge, et il s’étonne : "ah ce n’est pas pareil, là c’est contre le mauvais esprit !" Voilà, c’est sans fin… Et pourtant, j’ai envie d’espérer, oserais-je dire, de croire, au pouvoir initiatique de ce film sur le public, le public occidental, mais aussi sur le public africain. Que l’on puisse faire un travail de communication en Afrique afin de réveiller les consciences, et de protéger au mieux ces enfants.

Quelles sont les qualités que vous avez appréciées chez Christine François ?

Voilà un metteur en scène à l’écoute ! Elle sait jouer avec le talent des autres, et prendre ce qu’il y a de bon chez chacun, c’est extrêmement agréable. Christine François est une femme d’instinct. Grâce à son expérience de documentariste, elle laisse la vie s’installer dans la scène, et saisit avec sa caméra ce qui arrive. Ce lâcher prise, cette acceptation de l’inattendu du vivant permet toujours d’aller plus loin. J’avais confiance dans son regard, donc je me sentais totalement libre. J’adore ça, au moment de la prise, de me dire, « allez, on y va, et qu’est-ce qui se passe ? ». Par exemple, avec Robinson Stévenin, j’ai ressenti un immense plaisir à jouer ensemble. Il a tout ce que j’aime cet acteur-là, c’est-à-dire qu’il est dans ses rôles. Il donne sa vitalité et son humanité entière à ses personnages, quel investissement ! Cette intrusion de la vie dans une prise ne signifie pas que Christine soit un metteur en scène qui ne travaille pas en amont, au contraire. J’apprécie aussi son sens du cadre et son efficacité dans les scènes d’action. On sent vraiment quelqu’un derrière la caméra. Je crois que l’on assiste avec ce film à la naissance d’un grand metteur en scène. Le meilleur compliment que je puisse lui faire est de lui dire que je suis très volontiers partante pour faire partie de son prochain film, même si elle n’a pas encore écrit le scénario !

(extrait dossier de presse – propos recueillis par Gaillac-Morgue)

Autres films toujours à l'affiche :

"Avé" de Konstantin Bojanov

"L'enfant d'en haut" d'Ursula Meier

"Radiostars" de Romain Lévy

"Le fils de l'autre" de Lorraine Lévy

"La terre outragée" de Michale Boganim

"Les adieux à la reine" de Benoit Jacquot

"Cloclo" de Florent-Emilio Siri

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

Zoom nouveauté : "Le secret de l'enfant fourmi" de Christine François

Zoom nouveauté : "Le secret de l'enfant fourmi" de Christine François

L'histoire

En voyage dans le Nord Bénin, Cécile croise le chemin d’une jeune mère africaine qui lui dépose, affolée, un bébé dans les bras... Cécile va adopter cet enfant africain et Lancelot va grandir en France. L’année de ses 7 ans, elle repart avec lui vers le pays de ses origines et tente de percer le secret qui a entouré son abandon.

Un film de Christine François avec Audrey Dana, Robinson Stévenin, Yann Trégouët, Elie-Lucas Moussoko.

Bonus : propos d'Audrey Dana, actrice principale du film (propos recueillis par Gaillac-Morgue)

Parlez-nous de vos toutes premières émotions à la lecture du scénario.

J’ai fondu en larmes... J’ai tout d’abord été touchée par l’histoire de cette jeune femme, un peu paumée sentimentalement, qui décide de partir en Afrique pour courir après un amour mort dont elle a du mal à faire le deuil. Je me suis en partie reconnue dans cette femme, son rapport à sa mère, son désir de maternité… Puis, au fil de la lecture, j’ai vraiment compris ce qui se passait sur place, et là, j’étais totalement bouleversée. Je ne connaissais l’Afrique noire qu’à travers de belles photos de reportages dans les magazines. J’ignorais, qu’aujourd’hui encore, dans certaines régions, des enfants peuvent être les innocentes victimes de croyances ou de traditions. Je souhaite de tout mon cœur que ce film, avec la découverte de cette histoire, fera bouger un peu les choses. En tant que marraine de l’association "Maison de Sagesse", et prête à tous les combats pour améliorer le sort des enfants, il était hors de question pour moi de ne pas tourner ce film.

Comment voyez-vous Cécile ?

Il y a deux Cécile : Cécile avant, et Cécile après l’enfant. Cette femme perdue, sans père, sans homme, en rapports conflictuels avec sa mère, croit qu’elle ne se trouvera que dans l’amour fusionnel à l’intérieur d’un couple. Un homme lui donnerait des ailes ! En fait, elle se trouvera dans l’amour qu’elle va donner à un enfant en devenant mère de manière imprévisible. Elle le dit à son gamin, « Je t’aime plus que si je t’avais porté dans mon ventre ». Cet enfant tombé du ciel est son chemin de reconstruction. Mais cet enfant n’est pas instrumentalisé. Il est abîmé lui aussi, rejeté. Quelque chose peut se reconstruire parce qu’il y a un échange, une équité de besoins, et chacun trouvera un équilibre. Ce sont deux détresses qui se rencontrent et se disent, « on sera peut-être plus forts à deux ». On verra dans la dernière partie du film que Cécile s’est vraiment accomplie dans son rôle de maman. Elle n’a pas vampirisé cet enfant pour réparer ses blessures sentimentales, ça ne marche jamais pour booster un couple et c’est très destructeur pour l’enfant. Mais grâce à la rencontre de ce petit, elle atteint une forme de vérité, de sérénité, dans son identité de femme.

Malgré leur rencontre, l’enfant et elle-même ne sont pas "guéris" de l’immense douleur qu’ils ont secrètement en eux.

Malgré leur rencontre, l’enfant et elle-même ne sont pas "guéris" de l’immense douleur qu’ils ont secrètement en eux.

Oui, au moment où Cécile pensait enfin pouvoir dire à cet enfant, « la petite équipe que l’on compose nous permet enfin de sortir de ton passé monstrueux et de mon incapacité à aimer », elle se rend compte qu’il faut aller plus loin, jusqu’au bout, au plus profond de la souffrance de son enfant. C’est en se confrontant à l’horreur avec un grand H, qu’elle prend conscience que ses problèmes psychologiques de femme européenne de la trentaine sont en deçà des grands malheurs. Il y a des moments comme ça pour les êtres humains, face à la maladie, à la mort, où l’on avance à grands pas dans la vie, on est soudain particulièrement à l’écoute de ce qui se passe et l’on accepte. Ce qui m’a aussi fortement marquée dans cette histoire, c’est la puissance de la croyance, et ce qu’elle sclérose en chacun de nous. Quand, lors de son retour au pays, les villageois lui disent qu’ils ont fait appel à un féticheur pour les faire revenir, dans le concret, elle sait bien que c’est impossible. Un mois avant, elle ne pensait jamais se retrouver là, en Afrique, avec son gamin. Mais elle se rappelle la nuit blanche avec son enfant les yeux révulsés, alors cette crise, c’était son passé ou c’était le sorcier ? Qu’est-ce qu’il faut croire ? Où est la limite ? À quel point le fait de croire rend les choses vraies ? Cécile ne peut pas être en accord avec tout cela, son esprit occidental nourri de rationalité le lui interdit, et en même temps, pour les Africains qui s’en prennent à son fils, c’est évident. Tout cela est totalement cohérent. Évidemment, je dirais que ces interrogations sur la croyance peuvent aussi se rapporter aux religions, c’est dire comme le sujet est d’actualité.

« Ce qui m’a le plus manquée, c’est d’avoir perdu tout lien avec mon père », dit Cécile en confidence à sa mère

Oui, c’est la phrase clé du personnage de Cécile, de son obstination à partir jusqu’en Afrique à la recherche de son mec qui l’a quittée. D’ailleurs sa mère lui répond, « Ton père était un connard, et ce n’est pas en allant au Bénin que tu vas le retrouver ». C’est aussi par l’absence des pères qu’aujourd’hui le rapport à deux est si complexe. Trois de mes copines sur quatre connaissent peu ou pas du tout leur père. Nos repères sur le couple, sur les rapports parentaux ont complètement changé. À présent, les femmes de 25, 30 ans ont du mal à vivre pleinement heureuses en couple. C’est comme si on traversait une espèce de crise analytique à travers l’autre, où le rapport paisible est devenu impossible. Moi je suis le fruit de parents séparés, mes six frères et sœurs sont venus  d’horizons différents, certains n’ont pas connu leur père, d’autres ont été lâchés par leur mère dès leur première année… nous voyons bien que ce manque fausse tous les rapports amoureux et parentaux. Ce manque explique aussi la relation impossible de Cécile avec les hommes, car à travers eux, elle cherche cet amour inconditionnel que son père ne lui a jamais prodigué. Et c’est en devenant mère et en acceptant de faire une place à un père, qu’elle se délivre de ce manque. Ce qui m’a intéressée à travers ce personnage de femme finalement proche de la plupart de nous, c’est de pouvoir « occidentaliser » ce problème de croyances africaines qui peut nous sembler lointain au premier abord. De toute façon, notre relation à l’autre, notre regard sur lui, à chaque instant doit se transformer et s’ouvrir. Et il me semble que ce film parle de ce regard sur l’autre, que ce soit ici, ou en Afrique.

d’horizons différents, certains n’ont pas connu leur père, d’autres ont été lâchés par leur mère dès leur première année… nous voyons bien que ce manque fausse tous les rapports amoureux et parentaux. Ce manque explique aussi la relation impossible de Cécile avec les hommes, car à travers eux, elle cherche cet amour inconditionnel que son père ne lui a jamais prodigué. Et c’est en devenant mère et en acceptant de faire une place à un père, qu’elle se délivre de ce manque. Ce qui m’a intéressée à travers ce personnage de femme finalement proche de la plupart de nous, c’est de pouvoir « occidentaliser » ce problème de croyances africaines qui peut nous sembler lointain au premier abord. De toute façon, notre relation à l’autre, notre regard sur lui, à chaque instant doit se transformer et s’ouvrir. Et il me semble que ce film parle de ce regard sur l’autre, que ce soit ici, ou en Afrique.

Le film est tendu par un montage cut qui oblige les comédiens à un jeu extrêmement précis. Il faut être efficace, tout de suite.

Cette dynamique est très excitante, et je me suis régalée ! Cela dit, je n’ai pas eu l’impression d’avoir de gros efforts à faire comme actrice, j’ai juste joué les situations avec mon instinct de maman. Sur ce tournage, nous étions tous, comédiens professionnels ou non, dans une même intensité de motivation. La jeune femme africaine qui joue le rôle de la vraie mère du petit Lancelot a des qualités d’actrice époustouflantes. Elle est là, elle ne dit rien, quelle présence, on y croit, et quelle leçon ! Souvent en extérieur, des centaines de gamins nous regardaient tourner, et dès que l’assistant criait "moteur", on n’entendait plus un bruit sur le plateau. Ces gamins sont élevés encore dans ce respect de l’obéissance. En Afrique, la place des enfants et la place des adultes reste vraiment définie. J’ai été remuée de voir ces petits bébés collés constamment aux seins de leurs mamans. Sécurisés par la présence de leurs mères, ils restent plus facilement silencieux lorsque la caméra tourne. Alors forcément on culpabilise à voir ces mères exemplaires auprès de leurs enfants tout au long de la journée !

Le spectateur découvre avec Cécile l’existence des « enfants sorciers » et des rites qui les menacent.

Rien n’est inventé dans le film. La scène de la fourmilière par exemple, ce rituel existe réellement sous cette forme. Cécile découvre cette dimension fantastique de certaines croyances, ces rites dont on ne parle pas. J’avoue que je n’étais pas tranquille les premières nuits dans la maison où je logeais. Je me disais, il y a peut-être des risques de violence pour une femme blanche à venir tourner un film sur ce sujet dans ce pays où il est si tabou ? Déjà, quelqu’un peut débarquer pour me lancer un mauvais sort ! Dans la journée, on était plongé dans la beauté incomparable de l’Afrique et puis, on apercevait aux abords du tournage la camionnette du père Bio Sanou, cet homme merveilleux qui consacre sa vie à sauver ces enfants et à faire évoluer les mentalités. Les dessins d’enfants martyrisés collés sur sa voiture avec cette inscription, « Je suis orphelin pourtant j’ai des parents », nous ramenaient à une autre réalité, bien réelle...

L’ONU a eu connaissance du scénario.

Oui, Franciscains International, qui est porte parole de l’ONU, organise un forum sur l’infanticide fin mars à Cotonou. Ils vont projeter le film en présence de Christine et de Pierre Bio Sanou. Si seulement ce film pouvait aider à sauver quelques enfants… Les croyances ont encore tellement de pouvoir ! Des gens m’ont raconté des choses effrayantes. Le personnage du bourreau dans le film est joué par un jeune homme apparenté à un bourreau dans la réalité, quel engagement magnifique d’accepter ce rôle ! Il y a eu des moments assez durs. Lors de ma première visite à l’orphelinat, j’ai craqué, j’ai dû m’isoler pour pleurer. Et pourtant, malgré des aménagements souvent vétustes, leurs berceaux un peu rouillés, ces gosses semblent heureux, ils jouent et rient. Les conditions de vie en Afrique sont à mille lieux de notre confort. Dans les villages, tout le monde s’entraide, il n’y a pas cette indifférence que nous connaissons dans nos grandes villes. Les journées commencent par le chant du muezzin à 5h du matin. La  puissance de la croyance est si forte là-bas. Dans un village où la plupart des enfants portent des scarifications, un homme qui lutte contre ces pratiques m’a expliqué leur symbolisme. C’est aussi un moyen d’éprouver la volonté des enfants, alors les plus costauds, ceux qui résistent à la douleur, se retrouvent avec les marques les plus profondes. Pourtant un jour sur le plateau, je découvre que les enfants de cet homme portent aussi trois petites barres au bord des yeux. Je l’interroge, et il s’étonne : "ah ce n’est pas pareil, là c’est contre le mauvais esprit !" Voilà, c’est sans fin… Et pourtant, j’ai envie d’espérer, oserais-je dire, de croire, au pouvoir initiatique de ce film sur le public, le public occidental, mais aussi sur le public africain. Que l’on puisse faire un travail de communication en Afrique afin de réveiller les consciences, et de protéger au mieux ces enfants.

puissance de la croyance est si forte là-bas. Dans un village où la plupart des enfants portent des scarifications, un homme qui lutte contre ces pratiques m’a expliqué leur symbolisme. C’est aussi un moyen d’éprouver la volonté des enfants, alors les plus costauds, ceux qui résistent à la douleur, se retrouvent avec les marques les plus profondes. Pourtant un jour sur le plateau, je découvre que les enfants de cet homme portent aussi trois petites barres au bord des yeux. Je l’interroge, et il s’étonne : "ah ce n’est pas pareil, là c’est contre le mauvais esprit !" Voilà, c’est sans fin… Et pourtant, j’ai envie d’espérer, oserais-je dire, de croire, au pouvoir initiatique de ce film sur le public, le public occidental, mais aussi sur le public africain. Que l’on puisse faire un travail de communication en Afrique afin de réveiller les consciences, et de protéger au mieux ces enfants.

Quelles sont les qualités que vous avez appréciées chez Christine François ?

Voilà un metteur en scène à l’écoute ! Elle sait jouer avec le talent des autres, et prendre ce qu’il y a de bon chez chacun, c’est extrêmement agréable. Christine François est une femme d’instinct. Grâce à son expérience de documentariste, elle laisse la vie s’installer dans la scène, et saisit avec sa caméra ce qui arrive. Ce lâcher prise, cette acceptation de l’inattendu du vivant permet toujours d’aller plus loin. J’avais confiance dans son regard, donc je me sentais totalement libre. J’adore ça, au moment de la prise, de me dire, « allez, on y va, et qu’est-ce qui se passe ? ». Par exemple, avec Robinson Stévenin, j’ai ressenti un immense plaisir à jouer ensemble. Il a tout ce que j’aime cet acteur-là, c’est-à-dire qu’il est dans ses rôles. Il donne sa vitalité et son humanité entière à ses personnages, quel investissement ! Cette intrusion de la vie dans une prise ne signifie pas que Christine soit un metteur en scène qui ne travaille pas en amont, au contraire. J’apprécie aussi son sens du cadre et son efficacité dans les scènes d’action. On sent vraiment quelqu’un derrière la caméra. Je crois que l’on assiste avec ce film à la naissance d’un grand metteur en scène. Le meilleur compliment que je puisse lui faire est de lui dire que je suis très volontiers partante pour faire partie de son prochain film, même si elle n’a pas encore écrit le scénario !

(extrait dossier de presse – propos recueillis par Gaillac-Morgue)

Autres films toujours à l'affiche :

"Avé" de Konstantin Bojanov

"L'enfant d'en haut" d'Ursula Meier

"Radiostars" de Romain Lévy

"Le fils de l'autre" de Lorraine Lévy

"La terre outragée" de Michale Boganim

"Les adieux à la reine" de Benoit Jacquot

"Cloclo" de Florent-Emilio Siri

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "Cinéma"

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Aucun commentaire

-

Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :

"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"