aux newsletters du Journal ! Je m'inscris

Histoire générale de la Vallée de Montmorency - 5ème épisode : les communes s'équipent au 19ème siècle mais la Vallée reste toutefois rurale.

SERIE : Histoire générale de la Vallée de Montmorency, des origines jusqu’à 1900

Le Journal de François vous propose un document exceptionnel : l'histoire générale de notre Vallée de Montmorency, des origines jusqu'à 1900, synthétisée par le regretté Hervé Collet et Gérard Ducoeur. Nos deux historiens avaient établi ce texte à l'occasion de la création de l'association Valmorency.

Aujourd'hui, le journal est heureux de le partager avec vous, chers lecteurs, qui appréciez vivre dans notre belle région.

5ème épisode : les communes s'équipent au 19ème siècle mais la Vallée reste toutefois rurale

Pendant l’Empire et la Restauration, la principale préoccupation des municipalités de la Vallée est l’aménagement de la voirie, l’approvisionnement en eau potable et le problème des transports. Un service de diligences est créé entre Paris et de Montmorency en 1824 (la route d’Eaubonne-Moisselles est ouverte en 1847 seulement). Une douzaine de célérifères roulent tous les jours dans chaque sens. Chaque voiture, tirée par trois ou quatre chevaux peut contenir 20 à 24 personnes. Le projet de percement d’un canal à travers la Vallée, via le lac d’Enghien, récurrent depuis la fin de l’Ancien Régime, est finalement abandonné. Seul sera construit le canal de l’Ourcq.

L’arrivée de la ligne de chemin de fer Paris-Pontoise, en 1846, contribue à modifier le paysage de la Vallée, en accentuant le mouvement de morcellement des propriétés, amorcé dès 1842 par le lotissement de l’ancien parc de la reine Hortense et du prince de Condé à Saint-Leu. Par chance, les nouvelles demeures sont construites dans le style des anciennes et surtout, les parcs paysagers rivalisent d’élégance. Aussi la Vallée devient-elle de plus en plus un lieu d’attraction pour les Parisiens, d’autant que vient de s’édifier, près du lac d’Enghien, un nouveau village, qui sera érigé en commune en 1850. Enghien, en effet, voit se développer sa station thermale, qui a fait l’objet d’un premier essor quelques années à partir de 1776, grâce à la découverte en 1766, par le Père Cotte, de sources sulfureuses ayant de grandes propriétés thérapeutiques. Interrompue par la Révolution, l’exploitation des eaux d’Enghien reprend de l’ampleur grâce aux investissements réalisés par Péligot à partir de 1821 et surtout, depuis la spectaculaire guérison de Louis XVIII, atteint d’un ulcère à la jambe, et à qui son médecin a donné subrepticement les eaux de la station, en 1823. Ces eaux sont reconnues d’utilité publique par un décret de 1865.

La Vallée reste rurale

De leur côté, les cultivateurs de la Vallée continuent à vivre, la plupart du temps modestement, dans des exploitations de plus en plus réduites du fait de l’augmentation démographique. Leur vin ne fait plus recette, malgré les efforts entrepris dans les années 1800-1810, pour améliorer la qualité du cépage et le rendement du vignoble valmorencéen. La concurrence des vins de Bourgogne, de Bordeaux et du Languedoc se fait de plus en plus sentir avec le développement du chemin de fer. Mais la progression de la population parisienne accroit la demande en fruits et légumes, et les paysans de la Vallée se tournent délibérément vers les cultures maraîchères et les arbres à fruits, dont ils commercialisent les produits sur les foires et les marchés, à Montmorency ou à Paris.

La vigne restera toutefois dans le paysage valmorencéen jusqu’en 1914, bien que sérieusement affectée par le phylloxéra, à la fin du XIXe siècle.

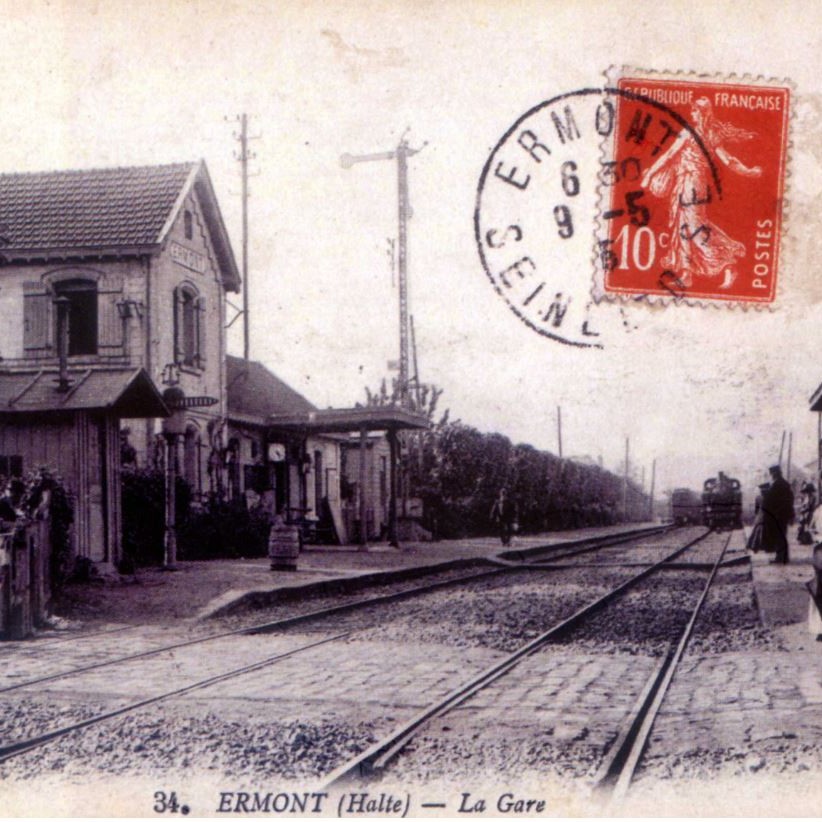

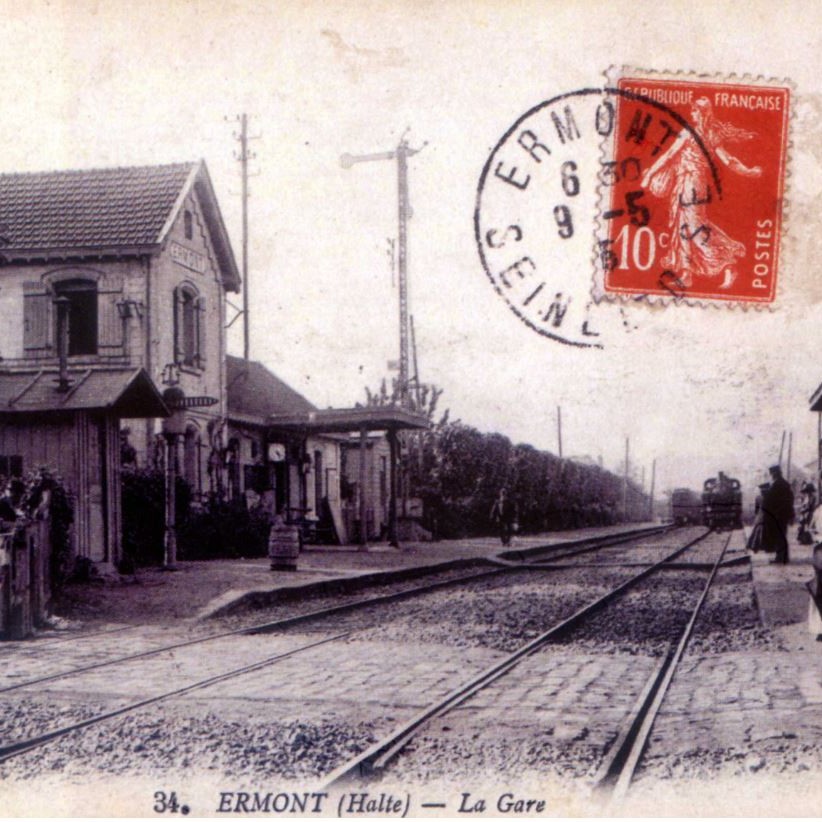

Le chemin de fer continue son implantation dans la Vallée après 1846, malgré les dégradations portées par des insurgés, lors des journées révolutionnaires de juin 1848, contre toutes les gares de la ligne Paris-Pontoise et en particulier celle d’Enghien. Des observateurs avisés ont cru reconnaître parmi les vandales des cultivateurs de Deuil et de la région, ulcérés par l’arrivée du chemin de fer, qui coupe en deux les villages traversés et qui est source de pollution. L’hostilité à la progression du chemin de fer se traduit également par la vive réaction des municipalités de la Vallée à un projet de ligne destinée à relier la capitale à une grande nécropole prévue à Méry-sur-Oise. Finalement, le projet de cimetière parisien est abandonné, mais une nouvelle ligne de chemin de fer est ouverte en 1876, reliant la gare d’Ermont à celle de Valmondois, via Saint-Leu. Les habitants des communes concernées ont fini par se rallier à cette nécessité.

Le chemin de fer continue son implantation dans la Vallée après 1846, malgré les dégradations portées par des insurgés, lors des journées révolutionnaires de juin 1848, contre toutes les gares de la ligne Paris-Pontoise et en particulier celle d’Enghien. Des observateurs avisés ont cru reconnaître parmi les vandales des cultivateurs de Deuil et de la région, ulcérés par l’arrivée du chemin de fer, qui coupe en deux les villages traversés et qui est source de pollution. L’hostilité à la progression du chemin de fer se traduit également par la vive réaction des municipalités de la Vallée à un projet de ligne destinée à relier la capitale à une grande nécropole prévue à Méry-sur-Oise. Finalement, le projet de cimetière parisien est abandonné, mais une nouvelle ligne de chemin de fer est ouverte en 1876, reliant la gare d’Ermont à celle de Valmondois, via Saint-Leu. Les habitants des communes concernées ont fini par se rallier à cette nécessité.

Un service de véhicules attelés, appelés "coucous", assure la liaison entre les gares et les villages ou hameaux situés sur les hauteurs. Les "ânes de Montmorency" prennent le relais pour la promenade en forêt, le long des côteaux d’Andilly, de Margency, de Montlignon et de Saint-Prix, pour aboutir au château et à l’étang de la Chasse, qui constitue un puissant pôle d’attraction. Le chemin de fer, qui a déjà élargi son emprise en 1866 avec la création du Refoulons, reliant Enghien à Montmorency, via Soisy, gagnera encore du terrain avec l’ouverture de la ligne joignant Ermont à Paris, via Gennevilliers en 1908.

Un service de véhicules attelés, appelés "coucous", assure la liaison entre les gares et les villages ou hameaux situés sur les hauteurs. Les "ânes de Montmorency" prennent le relais pour la promenade en forêt, le long des côteaux d’Andilly, de Margency, de Montlignon et de Saint-Prix, pour aboutir au château et à l’étang de la Chasse, qui constitue un puissant pôle d’attraction. Le chemin de fer, qui a déjà élargi son emprise en 1866 avec la création du Refoulons, reliant Enghien à Montmorency, via Soisy, gagnera encore du terrain avec l’ouverture de la ligne joignant Ermont à Paris, via Gennevilliers en 1908.

La paupérisation croissante d’une certaine couche de population amène, dans les années 1840, la constitution de sociétés de prévoyance et d’institutions charitables. Une Société philanthropique, dont le siège est à Sannois, est fondée en 1840 et autorisée en 1841. Elle couvre Sannois, Argenteuil, Cormeilles, Montigny et Franconville. La Société de prévoyance de Montmorency est fondée et 1841, par M. Sylvain Caubert, de Soisy, qui en devient président. Elle couvre les communes de Montmorency, Groslay, Saint-Brice, Deuil, Montmagny, Saint-Gratien, Enghien-les-Bains, Soisy, Eaubonne, Andilly, Margency et Montlignon.

A suivre :

6ème et dernier épisode : le retour de la famille Napoléon dans la Vallée et l'avènement de la IIIe République va modifier la sociologie de la région.

Déjà publiés :

1er épisode : généralités sur la vallée de Montmorency et évolutions de la protohistoire au haut Moyen-Âge

2ème épisode : une période de grande insécurité pendant la période médiévale

3ème épisode : la consolidation de la construction féodale et la Vallée devient peu à peu "le jardin de Paris"

4ème épisode : la Révolution puis l'emprise napoléonienne sur la Vallée !

SERIE : Histoire générale de la Vallée de Montmorency, des origines jusqu’à 1900

Le Journal de François vous propose un document exceptionnel : l'histoire générale de notre Vallée de Montmorency, des origines jusqu'à 1900, synthétisée par le regretté Hervé Collet et Gérard Ducoeur. Nos deux historiens avaient établi ce texte à l'occasion de la création de l'association Valmorency.

Aujourd'hui, le journal est heureux de le partager avec vous, chers lecteurs, qui appréciez vivre dans notre belle région.

5ème épisode : les communes s'équipent au 19ème siècle mais la Vallée reste toutefois rurale

Pendant l’Empire et la Restauration, la principale préoccupation des municipalités de la Vallée est l’aménagement de la voirie, l’approvisionnement en eau potable et le problème des transports. Un service de diligences est créé entre Paris et de Montmorency en 1824 (la route d’Eaubonne-Moisselles est ouverte en 1847 seulement). Une douzaine de célérifères roulent tous les jours dans chaque sens. Chaque voiture, tirée par trois ou quatre chevaux peut contenir 20 à 24 personnes. Le projet de percement d’un canal à travers la Vallée, via le lac d’Enghien, récurrent depuis la fin de l’Ancien Régime, est finalement abandonné. Seul sera construit le canal de l’Ourcq.

L’arrivée de la ligne de chemin de fer Paris-Pontoise, en 1846, contribue à modifier le paysage de la Vallée, en accentuant le mouvement de morcellement des propriétés, amorcé dès 1842 par le lotissement de l’ancien parc de la reine Hortense et du prince de Condé à Saint-Leu. Par chance, les nouvelles demeures sont construites dans le style des anciennes et surtout, les parcs paysagers rivalisent d’élégance. Aussi la Vallée devient-elle de plus en plus un lieu d’attraction pour les Parisiens, d’autant que vient de s’édifier, près du lac d’Enghien, un nouveau village, qui sera érigé en commune en 1850. Enghien, en effet, voit se développer sa station thermale, qui a fait l’objet d’un premier essor quelques années à partir de 1776, grâce à la découverte en 1766, par le Père Cotte, de sources sulfureuses ayant de grandes propriétés thérapeutiques. Interrompue par la Révolution, l’exploitation des eaux d’Enghien reprend de l’ampleur grâce aux investissements réalisés par Péligot à partir de 1821 et surtout, depuis la spectaculaire guérison de Louis XVIII, atteint d’un ulcère à la jambe, et à qui son médecin a donné subrepticement les eaux de la station, en 1823. Ces eaux sont reconnues d’utilité publique par un décret de 1865.

La Vallée reste rurale

De leur côté, les cultivateurs de la Vallée continuent à vivre, la plupart du temps modestement, dans des exploitations de plus en plus réduites du fait de l’augmentation démographique. Leur vin ne fait plus recette, malgré les efforts entrepris dans les années 1800-1810, pour améliorer la qualité du cépage et le rendement du vignoble valmorencéen. La concurrence des vins de Bourgogne, de Bordeaux et du Languedoc se fait de plus en plus sentir avec le développement du chemin de fer. Mais la progression de la population parisienne accroit la demande en fruits et légumes, et les paysans de la Vallée se tournent délibérément vers les cultures maraîchères et les arbres à fruits, dont ils commercialisent les produits sur les foires et les marchés, à Montmorency ou à Paris.

La vigne restera toutefois dans le paysage valmorencéen jusqu’en 1914, bien que sérieusement affectée par le phylloxéra, à la fin du XIXe siècle.

Le chemin de fer continue son implantation dans la Vallée après 1846, malgré les dégradations portées par des insurgés, lors des journées révolutionnaires de juin 1848, contre toutes les gares de la ligne Paris-Pontoise et en particulier celle d’Enghien. Des observateurs avisés ont cru reconnaître parmi les vandales des cultivateurs de Deuil et de la région, ulcérés par l’arrivée du chemin de fer, qui coupe en deux les villages traversés et qui est source de pollution. L’hostilité à la progression du chemin de fer se traduit également par la vive réaction des municipalités de la Vallée à un projet de ligne destinée à relier la capitale à une grande nécropole prévue à Méry-sur-Oise. Finalement, le projet de cimetière parisien est abandonné, mais une nouvelle ligne de chemin de fer est ouverte en 1876, reliant la gare d’Ermont à celle de Valmondois, via Saint-Leu. Les habitants des communes concernées ont fini par se rallier à cette nécessité.

Le chemin de fer continue son implantation dans la Vallée après 1846, malgré les dégradations portées par des insurgés, lors des journées révolutionnaires de juin 1848, contre toutes les gares de la ligne Paris-Pontoise et en particulier celle d’Enghien. Des observateurs avisés ont cru reconnaître parmi les vandales des cultivateurs de Deuil et de la région, ulcérés par l’arrivée du chemin de fer, qui coupe en deux les villages traversés et qui est source de pollution. L’hostilité à la progression du chemin de fer se traduit également par la vive réaction des municipalités de la Vallée à un projet de ligne destinée à relier la capitale à une grande nécropole prévue à Méry-sur-Oise. Finalement, le projet de cimetière parisien est abandonné, mais une nouvelle ligne de chemin de fer est ouverte en 1876, reliant la gare d’Ermont à celle de Valmondois, via Saint-Leu. Les habitants des communes concernées ont fini par se rallier à cette nécessité.

Un service de véhicules attelés, appelés "coucous", assure la liaison entre les gares et les villages ou hameaux situés sur les hauteurs. Les "ânes de Montmorency" prennent le relais pour la promenade en forêt, le long des côteaux d’Andilly, de Margency, de Montlignon et de Saint-Prix, pour aboutir au château et à l’étang de la Chasse, qui constitue un puissant pôle d’attraction. Le chemin de fer, qui a déjà élargi son emprise en 1866 avec la création du Refoulons, reliant Enghien à Montmorency, via Soisy, gagnera encore du terrain avec l’ouverture de la ligne joignant Ermont à Paris, via Gennevilliers en 1908.

Un service de véhicules attelés, appelés "coucous", assure la liaison entre les gares et les villages ou hameaux situés sur les hauteurs. Les "ânes de Montmorency" prennent le relais pour la promenade en forêt, le long des côteaux d’Andilly, de Margency, de Montlignon et de Saint-Prix, pour aboutir au château et à l’étang de la Chasse, qui constitue un puissant pôle d’attraction. Le chemin de fer, qui a déjà élargi son emprise en 1866 avec la création du Refoulons, reliant Enghien à Montmorency, via Soisy, gagnera encore du terrain avec l’ouverture de la ligne joignant Ermont à Paris, via Gennevilliers en 1908.

La paupérisation croissante d’une certaine couche de population amène, dans les années 1840, la constitution de sociétés de prévoyance et d’institutions charitables. Une Société philanthropique, dont le siège est à Sannois, est fondée en 1840 et autorisée en 1841. Elle couvre Sannois, Argenteuil, Cormeilles, Montigny et Franconville. La Société de prévoyance de Montmorency est fondée et 1841, par M. Sylvain Caubert, de Soisy, qui en devient président. Elle couvre les communes de Montmorency, Groslay, Saint-Brice, Deuil, Montmagny, Saint-Gratien, Enghien-les-Bains, Soisy, Eaubonne, Andilly, Margency et Montlignon.

A suivre :

6ème et dernier épisode : le retour de la famille Napoléon dans la Vallée et l'avènement de la IIIe République va modifier la sociologie de la région.

Déjà publiés :

1er épisode : généralités sur la vallée de Montmorency et évolutions de la protohistoire au haut Moyen-Âge

2ème épisode : une période de grande insécurité pendant la période médiévale

3ème épisode : la consolidation de la construction féodale et la Vallée devient peu à peu "le jardin de Paris"

4ème épisode : la Révolution puis l'emprise napoléonienne sur la Vallée !

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "SÉRIE: Histoire de la Vallée"

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Retourner à la page d'accueil Retourner à la page "SÉRIE: Histoire de la Vallée"

Aucun commentaire

-

Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :

"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"