aux newsletters du Journal ! Je m'inscris

Histoire générale de la Vallée de Montmorency - 1er épisode : généralités sur la vallée de Montmorency et évolutions de la protohistoire au haut Moyen-Âge

SERIE : Histoire générale de la Vallée de Montmorency, des origines jusqu’à 1900

Le Journal de François vous propose un document exceptionnel : l'histoire générale de notre Vallée de Montmorency, des origines jusqu'à 1900, synthétisée par le regretté Hervé Collet et Gérard Ducoeur. Nos deux historiens avaient établi ce texte à l'occasion de la création de l'association Valmorency.

Aujourd'hui, le journal est heureux de le partager avec vous, chers lecteurs, qui appréciez vivre dans notre belle région.

1er épisode : généralités sur la vallée de Montmorency et évolutions de la protohistoire au haut Moyen-Âge

La vallée de Montmorency joue un rôle important de voie d’accès à la mer depuis les temps les plus reculés. Elle est essentiellement formée, jusqu’à la fin du XIXe siècle, de villages, souvent très peu peuplés, même si Montmorency joue un rôle important au titre de siège de la châtellenie. Mais, depuis le départ des seigneurs de Montmorency, l’importance de ce "bourg" décroît considérablement : il passe de 364 feux (environ 1456 habitants) en 1620, à 292 feux (environ 1168 habitants) en 1726. Il s’agit, en fait, d’un terroir essentiellement rural, avec peu d’activités à caractère industriel et commercial. Deux problèmes majeurs limitent l’exploitation agricole : la forêt, qui couvre les versants Nord et Sud, ainsi qu’une partie de la "plaine", et un vaste terrain marécageux au fond de la vallée, qui fait l’objet depuis le XIIe siècle de travaux d’assèchement, qui ne prendront véritablement fin qu’au milieu du XXe siècle.

L’espace disponible se distribue entre deux catégories de terrains :

L’espace disponible se distribue entre deux catégories de terrains :

- de vastes domaines paysagers, possédés par de riches personnages, qui font vivre une population de jardiniers et d’intendants, dès le XVIe siècle,

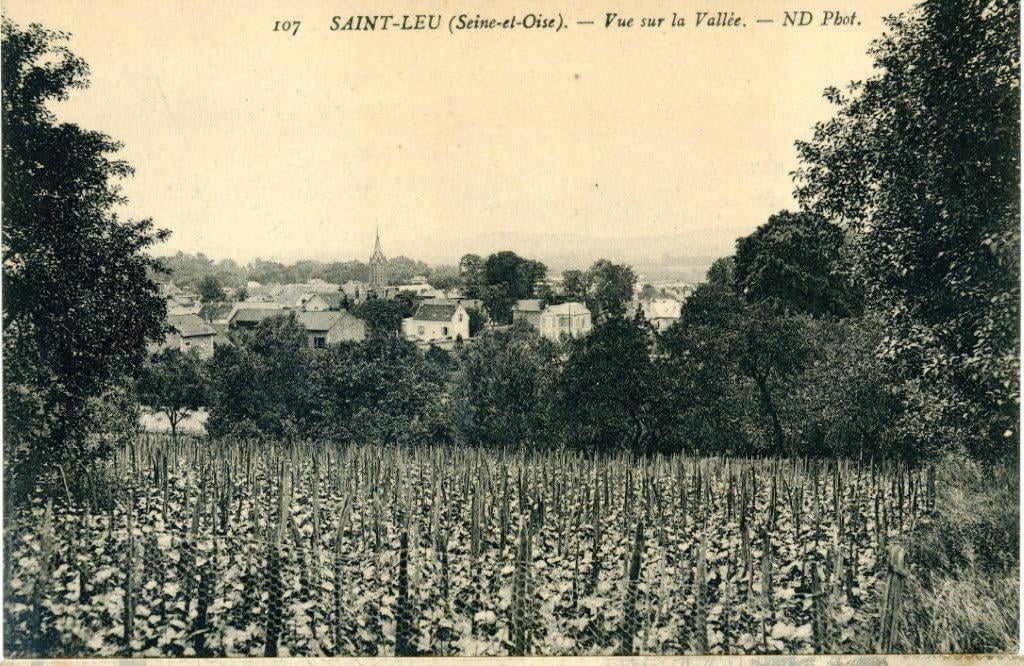

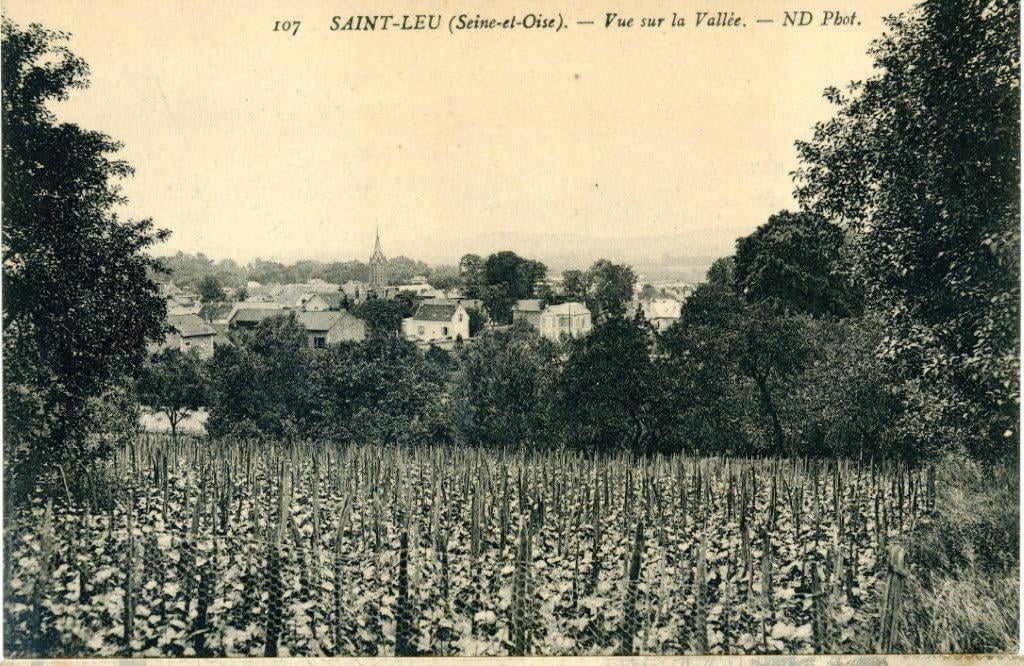

- des exploitations agricoles de petites dimensions, qui se morcellent à l’infini, de génération en génération, du fait de la "Coutume de Paris" qui impose, dès la première moitié du XVIe siècle, un partage équitable entre les enfants d’une même famille. On trouve peu d’ouvriers agricoles avant le XIXe siècle, et peu de fermage. L’essentiel de la population est composé de petits propriétaires, qui vivent souvent modestement. La vigne joue dès le départ un rôle fondateur. Le cultivateur est appelé vigneron, même s’il cultive très peu la vigne.

De la protohistoire au haut Moyen-Âge

Les premières populations du Mésolithique (VIIIe au VIe millénaire avant notre ère), du Néolithique (Ve millénaire à 1700 avant notre ère) à la protohistoire (âge du Bronze et âges du Fer, 1800 au Ier siècle avant notre ère), puis à la période Antique (gallo-romaine, Ier au Ve siècle de notre ère) se fixent autour de deux axes :

- sur les hauteurs, à proximité de la forêt, qui fait l’objet d’un défrichement progressif, et surtout à côté des points d’eau potable que constituent les sources naturelles, les étangs et les rus. L’eau est en effet vitale, non seulement pour les cultures, mais pour les besoins de la vie courante. Pendant longtemps, les villageois devront faire un long chemin pour accéder à un unique point d’eau.

- dans la plaine, le long des principaux axes routiers de circulation que sont l’antique chemin gaulois, qui relie Lutèce à Taverny via Argenteuil et l’ancienne chaussée Jules César, qui joint Lutèce à Pontoise, l’intersection se faisant à Ermont. La vallée de Montmorency ne possède pas d’axes fluviaux, ni de rivières navigables, contrairement à beaucoup d’autres "pays", comme le Parisis ou le Vexin français. Or, ce sont les cours d’eau qui ont été utilisés les premiers par l’homme, avant les axes terrestres, depuis les temps les plus reculés.

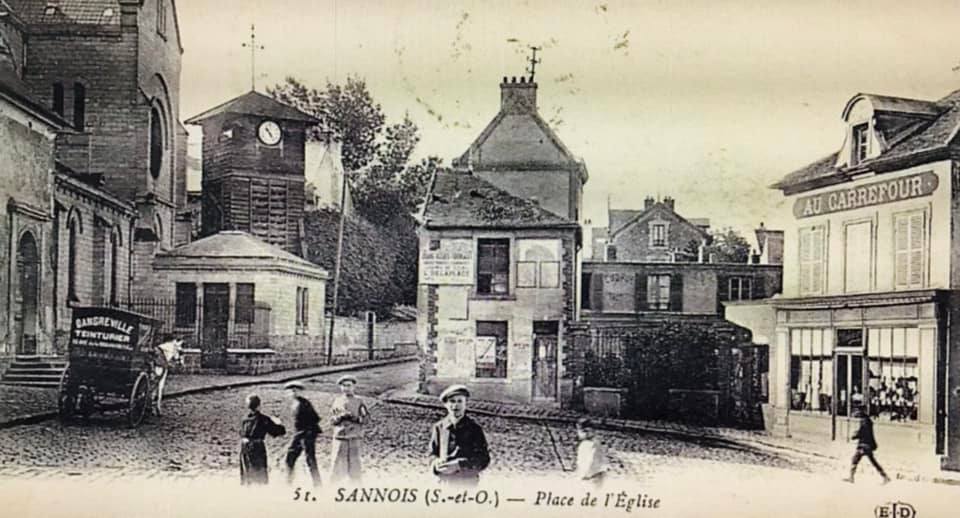

Durant la période mérovingienne et le haut Moyen-Âge, les premières abbayes jouent un rôle déterminant dans la structuration de la vie sociale et politique. La Vallée de Montmorency n’est pas le siège de grands établissements monastiques. Mais elle est entourée, à sa périphérie immédiate et à Paris, des abbayes bénédictines de Saint-Denis (fondée dès 490) , de Saint-Martin de Pontoise (fondée vers 1050), de Saint-Martin-des-Champs (relevée vers 1060), augustinienne de Saint-Victor de Paris (fondée en 1100), cisterciennes de Notre-Dame-du-Val (fondée en 1125), de Royaumont (fondée en 1228) et de Maubuisson (fondée en 1241), rejointes plus tard par les Templiers, avec des commanderies ou maisons à Montmorency, Cernay (Ermont), Rubelles (Saint-Prix) et au château du Mail à Sannois, puis par son héritier, l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem (ou de l’Hôpital) qui deviendra l’Ordre de Malte. Ces hauts lieux de spiritualité ont dans notre région de larges possessions (clos de vignes, bois, fours, pressoirs, carrières, tuileries, etc.) et d’importants pouvoirs temporels (cens, dîmes, censives, églises, etc). Au fil du temps, ils établiront des annexes sous la forme de prieurés. Citons : le prieuré de Saint-Martin de Pontoise (dit le prieuré Noir) à Tour (Saint-Prix, vers 1085), les prieurés bénédictins de Taverny (vers 1121) et de Saint-Eugène de Deuil (vers 1100), auxquels il convient d’ajouter le prieuré victorin de Notre-Dame du Bois-Saint-Père à Bouffémont (vers 1135), puis installé à Tour (au XVIe siècle, dit le prieuré Blanc), et le prieuré cistercien ou maison de Maant (à Montubois), en milieu forestier, près de Taverny.

Sous l’influence grandissante du christianisme, la vie sociale et politique s’organise peu à peu autour des paroisses, qui relèvent de l’évêché de Paris. Au départ, un grand nombre des communes actuelles composant la Vallée ne sont que des hameaux, voire des écarts. L’érection d’un hameau ou d’un village en paroisse est liée à l’édification d’une église. On rencontre également des chapelles castrales dépendant des châteaux des grands propriétaires féodaux.

Sous l’influence grandissante du christianisme, la vie sociale et politique s’organise peu à peu autour des paroisses, qui relèvent de l’évêché de Paris. Au départ, un grand nombre des communes actuelles composant la Vallée ne sont que des hameaux, voire des écarts. L’érection d’un hameau ou d’un village en paroisse est liée à l’édification d’une église. On rencontre également des chapelles castrales dépendant des châteaux des grands propriétaires féodaux.

A suivre :

2ème épisode : une période de grande insécurité pendant la période médiévale

SERIE : Histoire générale de la Vallée de Montmorency, des origines jusqu’à 1900

Le Journal de François vous propose un document exceptionnel : l'histoire générale de notre Vallée de Montmorency, des origines jusqu'à 1900, synthétisée par le regretté Hervé Collet et Gérard Ducoeur. Nos deux historiens avaient établi ce texte à l'occasion de la création de l'association Valmorency.

Aujourd'hui, le journal est heureux de le partager avec vous, chers lecteurs, qui appréciez vivre dans notre belle région.

1er épisode : généralités sur la vallée de Montmorency et évolutions de la protohistoire au haut Moyen-Âge

La vallée de Montmorency joue un rôle important de voie d’accès à la mer depuis les temps les plus reculés. Elle est essentiellement formée, jusqu’à la fin du XIXe siècle, de villages, souvent très peu peuplés, même si Montmorency joue un rôle important au titre de siège de la châtellenie. Mais, depuis le départ des seigneurs de Montmorency, l’importance de ce "bourg" décroît considérablement : il passe de 364 feux (environ 1456 habitants) en 1620, à 292 feux (environ 1168 habitants) en 1726. Il s’agit, en fait, d’un terroir essentiellement rural, avec peu d’activités à caractère industriel et commercial. Deux problèmes majeurs limitent l’exploitation agricole : la forêt, qui couvre les versants Nord et Sud, ainsi qu’une partie de la "plaine", et un vaste terrain marécageux au fond de la vallée, qui fait l’objet depuis le XIIe siècle de travaux d’assèchement, qui ne prendront véritablement fin qu’au milieu du XXe siècle.

L’espace disponible se distribue entre deux catégories de terrains :

L’espace disponible se distribue entre deux catégories de terrains :

- de vastes domaines paysagers, possédés par de riches personnages, qui font vivre une population de jardiniers et d’intendants, dès le XVIe siècle,

- des exploitations agricoles de petites dimensions, qui se morcellent à l’infini, de génération en génération, du fait de la "Coutume de Paris" qui impose, dès la première moitié du XVIe siècle, un partage équitable entre les enfants d’une même famille. On trouve peu d’ouvriers agricoles avant le XIXe siècle, et peu de fermage. L’essentiel de la population est composé de petits propriétaires, qui vivent souvent modestement. La vigne joue dès le départ un rôle fondateur. Le cultivateur est appelé vigneron, même s’il cultive très peu la vigne.

De la protohistoire au haut Moyen-Âge

Les premières populations du Mésolithique (VIIIe au VIe millénaire avant notre ère), du Néolithique (Ve millénaire à 1700 avant notre ère) à la protohistoire (âge du Bronze et âges du Fer, 1800 au Ier siècle avant notre ère), puis à la période Antique (gallo-romaine, Ier au Ve siècle de notre ère) se fixent autour de deux axes :

- sur les hauteurs, à proximité de la forêt, qui fait l’objet d’un défrichement progressif, et surtout à côté des points d’eau potable que constituent les sources naturelles, les étangs et les rus. L’eau est en effet vitale, non seulement pour les cultures, mais pour les besoins de la vie courante. Pendant longtemps, les villageois devront faire un long chemin pour accéder à un unique point d’eau.

- dans la plaine, le long des principaux axes routiers de circulation que sont l’antique chemin gaulois, qui relie Lutèce à Taverny via Argenteuil et l’ancienne chaussée Jules César, qui joint Lutèce à Pontoise, l’intersection se faisant à Ermont. La vallée de Montmorency ne possède pas d’axes fluviaux, ni de rivières navigables, contrairement à beaucoup d’autres "pays", comme le Parisis ou le Vexin français. Or, ce sont les cours d’eau qui ont été utilisés les premiers par l’homme, avant les axes terrestres, depuis les temps les plus reculés.

Durant la période mérovingienne et le haut Moyen-Âge, les premières abbayes jouent un rôle déterminant dans la structuration de la vie sociale et politique. La Vallée de Montmorency n’est pas le siège de grands établissements monastiques. Mais elle est entourée, à sa périphérie immédiate et à Paris, des abbayes bénédictines de Saint-Denis (fondée dès 490) , de Saint-Martin de Pontoise (fondée vers 1050), de Saint-Martin-des-Champs (relevée vers 1060), augustinienne de Saint-Victor de Paris (fondée en 1100), cisterciennes de Notre-Dame-du-Val (fondée en 1125), de Royaumont (fondée en 1228) et de Maubuisson (fondée en 1241), rejointes plus tard par les Templiers, avec des commanderies ou maisons à Montmorency, Cernay (Ermont), Rubelles (Saint-Prix) et au château du Mail à Sannois, puis par son héritier, l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem (ou de l’Hôpital) qui deviendra l’Ordre de Malte. Ces hauts lieux de spiritualité ont dans notre région de larges possessions (clos de vignes, bois, fours, pressoirs, carrières, tuileries, etc.) et d’importants pouvoirs temporels (cens, dîmes, censives, églises, etc). Au fil du temps, ils établiront des annexes sous la forme de prieurés. Citons : le prieuré de Saint-Martin de Pontoise (dit le prieuré Noir) à Tour (Saint-Prix, vers 1085), les prieurés bénédictins de Taverny (vers 1121) et de Saint-Eugène de Deuil (vers 1100), auxquels il convient d’ajouter le prieuré victorin de Notre-Dame du Bois-Saint-Père à Bouffémont (vers 1135), puis installé à Tour (au XVIe siècle, dit le prieuré Blanc), et le prieuré cistercien ou maison de Maant (à Montubois), en milieu forestier, près de Taverny.

Sous l’influence grandissante du christianisme, la vie sociale et politique s’organise peu à peu autour des paroisses, qui relèvent de l’évêché de Paris. Au départ, un grand nombre des communes actuelles composant la Vallée ne sont que des hameaux, voire des écarts. L’érection d’un hameau ou d’un village en paroisse est liée à l’édification d’une église. On rencontre également des chapelles castrales dépendant des châteaux des grands propriétaires féodaux.

Sous l’influence grandissante du christianisme, la vie sociale et politique s’organise peu à peu autour des paroisses, qui relèvent de l’évêché de Paris. Au départ, un grand nombre des communes actuelles composant la Vallée ne sont que des hameaux, voire des écarts. L’érection d’un hameau ou d’un village en paroisse est liée à l’édification d’une église. On rencontre également des chapelles castrales dépendant des châteaux des grands propriétaires féodaux.

A suivre :

2ème épisode : une période de grande insécurité pendant la période médiévale

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "SÉRIE: Histoire de la Vallée"

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Retourner à la page d'accueil Retourner à la page "SÉRIE: Histoire de la Vallée"

-

Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :

"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"