aux newsletters du Journal ! Je m'inscris

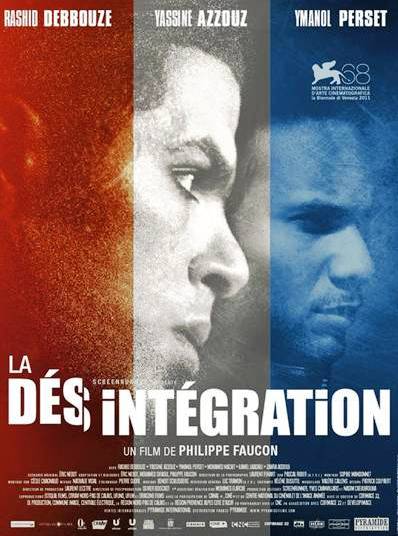

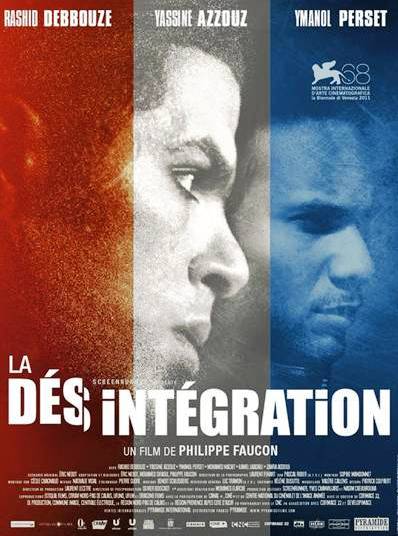

Mercredi cinéma : "La désintégration" de Philippe Faucon

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

Zoom cinéma : "La désintégration" de Philippe Faucon

Zoom cinéma : "La désintégration" de Philippe Faucon

L'histoire

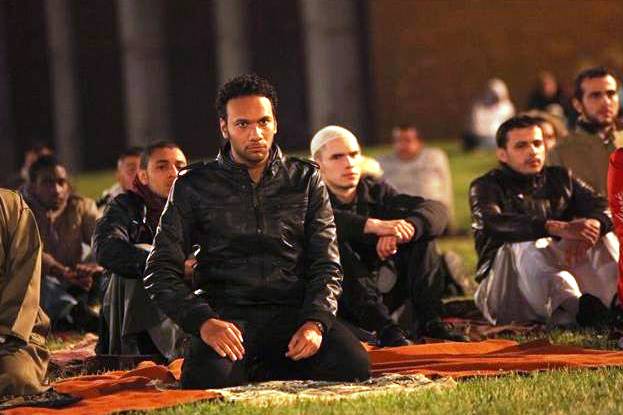

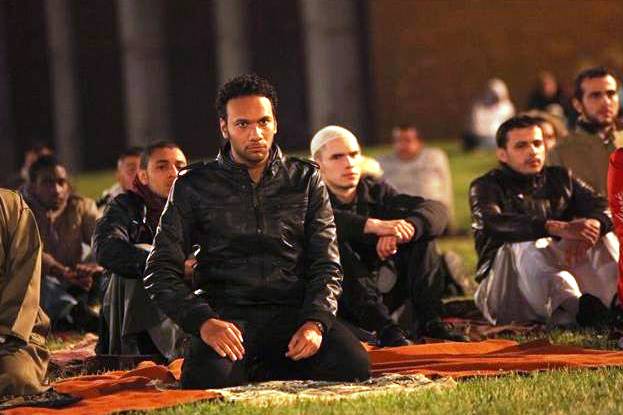

Une cité dans l’agglomération Lilloise, aujourd’hui. Ali, Nasser et Hamza, âgés d’une vingtaine d’années, font la connaissance de Djamel, dix ans de plus qu’eux.

Aux yeux d’Ali et ses amis, Djamel apparaît comme un aîné aux propos acérés et au charisme certain. Habile manipulateur, il endoctrine peu à peu les trois garçons, connaissant mieux que quiconque leurs déceptions, leurs failles et leurs révoltes face à une société dans laquelle ils sont nés, mais dont aucun des trois ne pense plus désormais faire partie.

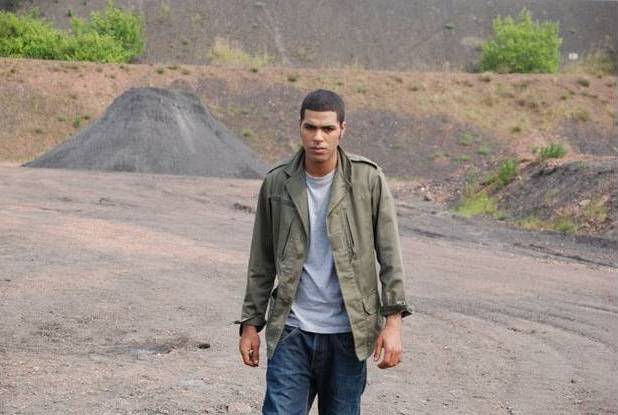

Un film de Philippe Faucon avec Rashid Debbouze, Yassine Azzouz, Ymanol Perset.

Bonus : propos de Philippe Faucon, réalisateur du film

Est-ce un projet que vous portez depuis longtemps ?

Il m’a été proposé par ses deux producteurs. Il a suscité chez moi un intérêt que j’avais déjà eu dans des films précédents pour les thèmes qu’il aborde. J’avais aussi été frappé par l’itinéraire de Zacharias Moussaoui, qui a été accusé – et qui a revendiqué – d’être le vingtième pirate de l’air lors des quatre attaques simultanées du 11 Septembre 2001. Ce qui était marquant dans le cas de Zacharias Moussaoui, c’était l’image de lui que l’on avait par ses photos d’« avant » : celle d’un jeune homme constamment souriant, qui paraissait ouvert, vivant, dont le meilleur ami était un jeune garçon juif. Et, par contraste, les images d’« après » les attentats : celles d’un jeune homme au regard vide, à la parole déshumanisée, au discours violemment sectaire et judéophobe. Entre les deux, une dérive qui avait échappé à ses proches, même s’ils en connaissaient l’origine : sa déception concernant la place laissée à ses espoirs d’élévation sociale, petit à petit transformée en aigreur. Je connais autour de moi des parcours de jeunes qui, généralement à la suite d’un sentiment d’exclusion sociale, ont eu des replis religieux qui ont surpris leurs proches par leur radicalité, même si ces itinéraires n’ont pas forcément eu des dénouements aussi tragiques que ceux de Zacharias Moussaoui, Khaled Kelkal, ou d’autres. Quelquefois, la transformation extrême opérée chez eux donnait à leurs intimes le sentiment d’une influence qui avait su tirer parti de leur révolte. Les anciens camarades de l’un d’eux (qu’il ne fréquentait plus) disaient de lui : « Il s’est fait retourner la tête ». Je crois que chaque comédien du film connaît des exemples du même type. Et même si ce sont évidemment des cas très minoritaires, c’est quand même le signe de quelque chose qui va mal.

Je connais autour de moi des parcours de jeunes qui, généralement à la suite d’un sentiment d’exclusion sociale, ont eu des replis religieux qui ont surpris leurs proches par leur radicalité, même si ces itinéraires n’ont pas forcément eu des dénouements aussi tragiques que ceux de Zacharias Moussaoui, Khaled Kelkal, ou d’autres. Quelquefois, la transformation extrême opérée chez eux donnait à leurs intimes le sentiment d’une influence qui avait su tirer parti de leur révolte. Les anciens camarades de l’un d’eux (qu’il ne fréquentait plus) disaient de lui : « Il s’est fait retourner la tête ». Je crois que chaque comédien du film connaît des exemples du même type. Et même si ce sont évidemment des cas très minoritaires, c’est quand même le signe de quelque chose qui va mal.

Le film aborde plusieurs sujets brûlants, mais sans manichéisme : le « plafond de verre », le rejet du modèle intégrationniste français, le discrédit des valeurs républicaines, le racisme ordinaire, etc. Comment avez-vous abordé l’écriture ?

Évidemment, ce projet était de fait traversé par toutes ces thématiques.

Au départ, il y avait un scénario rempli de tous les stéréotypes imaginables, mais qui avait l’avantage d’aborder ces sujets. J’en ai donc repris complètement l’écriture après avoir travaillé trois jours en consultation avec Mohamed Sifaoui, qui a beaucoup enquêté sur ces questions. J’ai utilisé dans la rédaction du dialogue du personnage de Djamel plusieurs éléments qu’il m’a fournis. J’ai fait aussi un important travail de rencontres avec des jeunes qui tous avaient été confrontés à des difficultés du même ordre que celles que connaît Ali dans le film ; dont quelques uns avaient été tentés par des engagements du même type, en étaient revenus, etc. ; et aussi avec des profs, des éducateurs, des policiers, des intervenants pénitentiaires. Tout cela dans l’intention de parvenir à faire exister de vrais personnages, faits de chair, de complexités et de densités.

« Ils nous font devenir racistes », déclare un personnage à propos des Français. Cette phrase est terrible car elle sonne la désagrégation du modèle français… Cette phrase résume le sentiment d’Ali, à partir d’une trajectoire que le film décrit. Mais elle n’a que la valeur relative d’un vécu et d’un ressenti individuels. Dans la réalité de la société française, beaucoup de forces contraires sont en opposition et en confrontation. Le modèle républicain, qui pêche par bien des côtés par rapport aux idéaux qu’il affirme, n’est pas non plus fait que d’échecs et d’hypocrisie. Il n’y a pas, en France, que des gens issus des minorités dites visibles qui échouent et qui ne trouvent pas leur place, même si c’est le cas d’un trop grand nombre d’autres.

Cette phrase résume le sentiment d’Ali, à partir d’une trajectoire que le film décrit. Mais elle n’a que la valeur relative d’un vécu et d’un ressenti individuels. Dans la réalité de la société française, beaucoup de forces contraires sont en opposition et en confrontation. Le modèle républicain, qui pêche par bien des côtés par rapport aux idéaux qu’il affirme, n’est pas non plus fait que d’échecs et d’hypocrisie. Il n’y a pas, en France, que des gens issus des minorités dites visibles qui échouent et qui ne trouvent pas leur place, même si c’est le cas d’un trop grand nombre d’autres.

Le prof d’Ali lui répond : « Y’a des Noirs et des Arabes, comme tu dis, qui réussissent ». Son frère aîné lui lance : « Tu crois que ça a été facile, pour moi, de m’appeler Rashid Aouzi ? C’était pire à mon époque ! ». Et sa sœur dit à leur mère : « Nous, on a accès à des boulots que vous n’aviez pas ! » Bref, on a l’impression d’un modèle aux évolutions trop tardives, et dont les lenteurs, justement, pourraient lui être fatales.

Dans votre film l’imam est un homme modéré qui appelle à une pratique pacifique et tolérante de l’islam. Comment peut-on encore aujourd’hui éviter les simplismes et les raccourcis ?

L’islam, en France, pour ce que j’en connais et pour ce que j’en vois autour de moi, n’est pas fait que d’un seul tenant. Il y a un islam modéré, et même un islam éclairé, qui ne sont pas les plus bruyants, ni ceux qui focalisent le plus l’attention, car leurs discours ne sont pas les plus démagogues. Et puis il y a un islam – ou prétendu tel – aux valeurs rétrogrades, mais qui séduit parfois davantage, car il sait se faire le récupérateur de certaines colères ou de certaines frustrations chez les jeunes, par sa radicalité ou la désignation simpliste d’autres groupes. Donc, tenter de rendre compte de ces confrontations est à mon avis un vrai sujet de film, qui concerne des réalités de la société française d’aujourd’hui.

Avez-vous le sentiment que la situation de la communauté maghrébine s’est dégradée depuis l’époque de "Samia" ?

Avez-vous le sentiment que la situation de la communauté maghrébine s’est dégradée depuis l’époque de "Samia" ?

La situation d’ensemble s’est certainement dégradée, puisque la crise est plus forte, fragilisant davantage encore les classes ou les communautés les plus vulnérables, et accentuant de part et d’autre les inquiétudes, les replis sur soi, les séparations, la réceptivité aux discours désignant l’autre comme trop différent ou responsable. Aujourd’hui, le vote F.N. représente pratiquement 20% de l’électorat : qui aurait imaginé cela il y a 30 ans, en 1981 ?

Votre film est une épure – il dure 1h18 – et la narration est très resserrée. Votre sens de l’ellipse sert le film…

Les procédés d’ellipse et d’épure m’intéressent évidemment dans le cas d’un parcours de ce type pour en exprimer les accélérations, pour tenter de faire apparaître comment des événements qui peuvent sembler mineurs vont, par effet de répétitions, devenir déclencheurs. Autrement dit, pour montrer comment l’accumulation des blessures, des déceptions, liées au sentiment de mise à l’écart ou d’empêchement (réel ou fantasmé), va se transformer en aigreur, en intolérance, en violence. Ainsi, quand on voit Ali dégringoler en quelques séquences de ses ambitions de départ à ses cours qu’il déchire, puis en quelques plans de ses recherches d’emploi à un travail de cariste, beaucoup de choses sont dites de la frustration qui va s’exprimer ensuite de plus en plus violemment vis-à-vis de son entourage.

Où avez-vous tourné ?

Une majeure partie du film a été tournée dans les environs de Lille, l’autre à Marseille. La première chose qui va de soi lorsqu’on tourne dans un quartier dit « difficile » ou déshérité est que cette présence du tournage doit permettre un certain nombre de retombées qui bénéficient économiquement aux gens : figuration, rôles secondaires, location de décors, etc. La seconde, tout aussi importante, est de savoir entretenir avec eux des relations qui tiennent compte d’eux. C’est parfois plus simple à énoncer qu’à mettre en pratique, car le contexte peut être quelquefois plus tendu, ou parce que la présence d’un tournage de film suscite beaucoup de fantasmes liés à l’argent. Cela se passe parfois dans un équilibre que bien des choses pourraient rompre, mais à partir du moment où on prend en compte les gens, on ne crée pas avec eux d’antagonisme. Et dans cette cité et aux alentours, nous avons tourné quatre semaines sans aucun incident.

Quels ont été vos rapports vis-à-vis de la communauté musulmane de ce quartier ?

Lorsque nous avons fait des repérages pour trouver la mosquée, les responsables religieux nous ont évidemment demandé de lire le scénario. Nous l’avons communiqué tel qu’il était. Les retours que nous avons eus peuvent se résumer ainsi : « Tout ce que ce scénario décrit, nous connaissons, nous savons que ça existe, et que ça peut être une menace pour certains de nos jeunes. Et nous préférons que ce soit abordé de la façon dont vous le faites plutôt que de la façon dont d’autres le font ». Mais nous avons finalement tourné dans un décor reconstitué pour des raisons de commodité de travail.

Comment s’est passé le tournage de la séquence à l’O.T.A.N. ?

Il s’agit bien de l’entrée du siège de l’O.T.A.N., à Bruxelles, que j’avais repérée comme lieu possible de l’attentat pour notre fiction, car elle offrait la possibilité d’un visuel intéressant. Dans un premier temps, nous avons pensé tourner une simple séquence de repérage pour le projet d’attentat, sans demander d’autorisation, avec une caméra dissimulée. Ce qui voulait dire un seul passage en voiture devant le site. Nous avions même pensé tourner cette séquence le dernier jour, au cas où nous aurions tous été arrêtés et où la caméra aurait été saisie ! Comme le tournage de la séquence nécessitait quand même plusieurs passages, nous avons finalement décidé de demander une autorisation, sans beaucoup y croire, car nous pensions qu’une telle requête mettrait des mois à obtenir une réponse, si il fallait qu’elle remonte jusqu’au Pentagone ou à Obama ! Nous avons finalement obtenu in  extremis l’autorisation de tourner des prises de vues de l’entrée du site depuis notre voiture, grâce aux connexions secrètes de l’un de nos coproducteurs belges !

extremis l’autorisation de tourner des prises de vues de l’entrée du site depuis notre voiture, grâce aux connexions secrètes de l’un de nos coproducteurs belges !

Comment avez-vous choisi les comédiens ?

J’avais vu dans un programme de spectacles parisiens un petit encart qui annonçait un spectacle que Rashid Debbouze jouait seul. Je suis allé le voir : c’était dans une petite salle, devant une quarantaine de personnes. C’était un spectacle drôle, et donc sur un tout autre ton que le rôle pour lequel je pensais à lui. Mais j’ai trouvé qu’il avait quelque chose qui lui était vraiment propre, et qui n’était pas qu’un mimétisme sous influence de son aîné : ce qui m’a intéressé, c’est qu’en dépit d’une ombre aussi marquante au-dessus de lui, il réussisse à affirmer quelque chose de très personnel. Je lui ai envoyé le scénario, on s’est rencontré, et il a accepté.

Yassine Azzouz avait déjà un parcours de comédien et Ymanol Perset aspirait à le devenir. J’ai fait des essais avec eux, qui révélaient chez l’un et l’autre de grandes ressources. Le personnage d’Hamza qu’interprète Ymanol est un autiste, dont la parole n’occupe pas dans le dialogue du film la place la plus prépondérante, mais Ymanol a réussi à lui donner corps d’une façon très forte. Le personnage de Djamel, joué par Yassine, était particulièrement porteur de difficultés, et ce à plus d’un titre. Déjà, il fallait dépasser le stéréotype et l’attendu. Ensuite, la parole de ce personnage est souvent à sens unique, didactique et d’endoctrinement. Sur un simple plan technique de jeu, il fallait réussir à la « déplomber » et trouver comment la rendre malgré tout opérante. J’ai vu, je crois, pratiquement tous les comédiens possibles pour ce rôle sur la place de Paris, et il y en a beaucoup d’excellents par ailleurs, mais Yassine était de mon point de vue le plus à même de faire avec cette donne.

Quant à Zahra Addioui, qui joue la mère, elle n’est pas comédienne de métier, et c’était sa première expérience de tournage. Je savais qu’on ne trouverait pas dans une agence d’acteurs l’interprète de son personnage et qu’il faudrait faire une recherche en direction de non-professionnels. Lorsque David Elhakim, en charge de cette recherche, me l’a fait rencontrer, on a tout de suite perçu, dès les premiers essais, la grande richesse de cette femme, qui s’est révélée davantage encore par la suite, dans chaque scène que l’on a tournée avec elle. Ceci dit, ce n’est pas simple de tourner avec des non-professionnels : il ne suffit pas de dire « Sois naturelle ! » et de mettre en marche la caméra. C’est tout aussi compliqué, sinon bien plus encore, pour un non-professionnel que pour un comédien de métier, de maîtriser au moment crucial son potentiel d’expression, ses moyens de jeu, tout en tenant compte de ses partenaires, des contraintes techniques de prises de vue et de son, etc. Pour toutes ces raisons, Zahra nous a tous beaucoup impressionnés sur le plateau.

A-t-il été difficile de tourner un tel film ?

Le sujet de "La désintégration" est à l’évidence un sujet qui a fait peur. Apparemment, ce projet a suscité des polémiques dans toutes les commissions où il a été proposé. Il a été fortement mis en cause, et s’il a obtenu les moyens minimums pour se faire, c’est qu’il a aussi été vivement défendu. Mais, à part Canal + et Cinécinéma en préachat, aucune chaîne n’y a participé. On a plusieurs fois eu des réponses du type : « Le scénario est formidable, mais, très clairement, on n’ira pas, à cause du sujet ». Nous y sommes arrivés finalement grâce aux soutiens déterminants du C.N.C. (avance sur recettes) et des régions Nord et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

(extrait dossier de presse)

Autres films toujours à l'affiche :

"Une bouteille à la mer" de Thierry Binisti

"Elles" de Malgoska Szumowska

"Sport de filles" de Patricia Mazuy

"Et si on vivait tous ensemble ?" de Stéphane Robelin

"Parlez-moi de vous" de Pierre Pinaud

"Une nuit" de Philippe Lefebvre

"Une vie meilleure" de Cédric Kahn

"La délicatesse" de David et Stéphane Foenkinos

"Polisse" de Maïwenn

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

Zoom cinéma : "La désintégration" de Philippe Faucon

Zoom cinéma : "La désintégration" de Philippe Faucon

L'histoire

Une cité dans l’agglomération Lilloise, aujourd’hui. Ali, Nasser et Hamza, âgés d’une vingtaine d’années, font la connaissance de Djamel, dix ans de plus qu’eux.

Aux yeux d’Ali et ses amis, Djamel apparaît comme un aîné aux propos acérés et au charisme certain. Habile manipulateur, il endoctrine peu à peu les trois garçons, connaissant mieux que quiconque leurs déceptions, leurs failles et leurs révoltes face à une société dans laquelle ils sont nés, mais dont aucun des trois ne pense plus désormais faire partie.

Un film de Philippe Faucon avec Rashid Debbouze, Yassine Azzouz, Ymanol Perset.

Bonus : propos de Philippe Faucon, réalisateur du film

Est-ce un projet que vous portez depuis longtemps ?

Il m’a été proposé par ses deux producteurs. Il a suscité chez moi un intérêt que j’avais déjà eu dans des films précédents pour les thèmes qu’il aborde. J’avais aussi été frappé par l’itinéraire de Zacharias Moussaoui, qui a été accusé – et qui a revendiqué – d’être le vingtième pirate de l’air lors des quatre attaques simultanées du 11 Septembre 2001. Ce qui était marquant dans le cas de Zacharias Moussaoui, c’était l’image de lui que l’on avait par ses photos d’« avant » : celle d’un jeune homme constamment souriant, qui paraissait ouvert, vivant, dont le meilleur ami était un jeune garçon juif. Et, par contraste, les images d’« après » les attentats : celles d’un jeune homme au regard vide, à la parole déshumanisée, au discours violemment sectaire et judéophobe. Entre les deux, une dérive qui avait échappé à ses proches, même s’ils en connaissaient l’origine : sa déception concernant la place laissée à ses espoirs d’élévation sociale, petit à petit transformée en aigreur. Je connais autour de moi des parcours de jeunes qui, généralement à la suite d’un sentiment d’exclusion sociale, ont eu des replis religieux qui ont surpris leurs proches par leur radicalité, même si ces itinéraires n’ont pas forcément eu des dénouements aussi tragiques que ceux de Zacharias Moussaoui, Khaled Kelkal, ou d’autres. Quelquefois, la transformation extrême opérée chez eux donnait à leurs intimes le sentiment d’une influence qui avait su tirer parti de leur révolte. Les anciens camarades de l’un d’eux (qu’il ne fréquentait plus) disaient de lui : « Il s’est fait retourner la tête ». Je crois que chaque comédien du film connaît des exemples du même type. Et même si ce sont évidemment des cas très minoritaires, c’est quand même le signe de quelque chose qui va mal.

Je connais autour de moi des parcours de jeunes qui, généralement à la suite d’un sentiment d’exclusion sociale, ont eu des replis religieux qui ont surpris leurs proches par leur radicalité, même si ces itinéraires n’ont pas forcément eu des dénouements aussi tragiques que ceux de Zacharias Moussaoui, Khaled Kelkal, ou d’autres. Quelquefois, la transformation extrême opérée chez eux donnait à leurs intimes le sentiment d’une influence qui avait su tirer parti de leur révolte. Les anciens camarades de l’un d’eux (qu’il ne fréquentait plus) disaient de lui : « Il s’est fait retourner la tête ». Je crois que chaque comédien du film connaît des exemples du même type. Et même si ce sont évidemment des cas très minoritaires, c’est quand même le signe de quelque chose qui va mal.

Le film aborde plusieurs sujets brûlants, mais sans manichéisme : le « plafond de verre », le rejet du modèle intégrationniste français, le discrédit des valeurs républicaines, le racisme ordinaire, etc. Comment avez-vous abordé l’écriture ?

Évidemment, ce projet était de fait traversé par toutes ces thématiques.

Au départ, il y avait un scénario rempli de tous les stéréotypes imaginables, mais qui avait l’avantage d’aborder ces sujets. J’en ai donc repris complètement l’écriture après avoir travaillé trois jours en consultation avec Mohamed Sifaoui, qui a beaucoup enquêté sur ces questions. J’ai utilisé dans la rédaction du dialogue du personnage de Djamel plusieurs éléments qu’il m’a fournis. J’ai fait aussi un important travail de rencontres avec des jeunes qui tous avaient été confrontés à des difficultés du même ordre que celles que connaît Ali dans le film ; dont quelques uns avaient été tentés par des engagements du même type, en étaient revenus, etc. ; et aussi avec des profs, des éducateurs, des policiers, des intervenants pénitentiaires. Tout cela dans l’intention de parvenir à faire exister de vrais personnages, faits de chair, de complexités et de densités.

« Ils nous font devenir racistes », déclare un personnage à propos des Français. Cette phrase est terrible car elle sonne la désagrégation du modèle français… Cette phrase résume le sentiment d’Ali, à partir d’une trajectoire que le film décrit. Mais elle n’a que la valeur relative d’un vécu et d’un ressenti individuels. Dans la réalité de la société française, beaucoup de forces contraires sont en opposition et en confrontation. Le modèle républicain, qui pêche par bien des côtés par rapport aux idéaux qu’il affirme, n’est pas non plus fait que d’échecs et d’hypocrisie. Il n’y a pas, en France, que des gens issus des minorités dites visibles qui échouent et qui ne trouvent pas leur place, même si c’est le cas d’un trop grand nombre d’autres.

Cette phrase résume le sentiment d’Ali, à partir d’une trajectoire que le film décrit. Mais elle n’a que la valeur relative d’un vécu et d’un ressenti individuels. Dans la réalité de la société française, beaucoup de forces contraires sont en opposition et en confrontation. Le modèle républicain, qui pêche par bien des côtés par rapport aux idéaux qu’il affirme, n’est pas non plus fait que d’échecs et d’hypocrisie. Il n’y a pas, en France, que des gens issus des minorités dites visibles qui échouent et qui ne trouvent pas leur place, même si c’est le cas d’un trop grand nombre d’autres.

Le prof d’Ali lui répond : « Y’a des Noirs et des Arabes, comme tu dis, qui réussissent ». Son frère aîné lui lance : « Tu crois que ça a été facile, pour moi, de m’appeler Rashid Aouzi ? C’était pire à mon époque ! ». Et sa sœur dit à leur mère : « Nous, on a accès à des boulots que vous n’aviez pas ! » Bref, on a l’impression d’un modèle aux évolutions trop tardives, et dont les lenteurs, justement, pourraient lui être fatales.

Dans votre film l’imam est un homme modéré qui appelle à une pratique pacifique et tolérante de l’islam. Comment peut-on encore aujourd’hui éviter les simplismes et les raccourcis ?

L’islam, en France, pour ce que j’en connais et pour ce que j’en vois autour de moi, n’est pas fait que d’un seul tenant. Il y a un islam modéré, et même un islam éclairé, qui ne sont pas les plus bruyants, ni ceux qui focalisent le plus l’attention, car leurs discours ne sont pas les plus démagogues. Et puis il y a un islam – ou prétendu tel – aux valeurs rétrogrades, mais qui séduit parfois davantage, car il sait se faire le récupérateur de certaines colères ou de certaines frustrations chez les jeunes, par sa radicalité ou la désignation simpliste d’autres groupes. Donc, tenter de rendre compte de ces confrontations est à mon avis un vrai sujet de film, qui concerne des réalités de la société française d’aujourd’hui.

Avez-vous le sentiment que la situation de la communauté maghrébine s’est dégradée depuis l’époque de "Samia" ?

Avez-vous le sentiment que la situation de la communauté maghrébine s’est dégradée depuis l’époque de "Samia" ?

La situation d’ensemble s’est certainement dégradée, puisque la crise est plus forte, fragilisant davantage encore les classes ou les communautés les plus vulnérables, et accentuant de part et d’autre les inquiétudes, les replis sur soi, les séparations, la réceptivité aux discours désignant l’autre comme trop différent ou responsable. Aujourd’hui, le vote F.N. représente pratiquement 20% de l’électorat : qui aurait imaginé cela il y a 30 ans, en 1981 ?

Votre film est une épure – il dure 1h18 – et la narration est très resserrée. Votre sens de l’ellipse sert le film…

Les procédés d’ellipse et d’épure m’intéressent évidemment dans le cas d’un parcours de ce type pour en exprimer les accélérations, pour tenter de faire apparaître comment des événements qui peuvent sembler mineurs vont, par effet de répétitions, devenir déclencheurs. Autrement dit, pour montrer comment l’accumulation des blessures, des déceptions, liées au sentiment de mise à l’écart ou d’empêchement (réel ou fantasmé), va se transformer en aigreur, en intolérance, en violence. Ainsi, quand on voit Ali dégringoler en quelques séquences de ses ambitions de départ à ses cours qu’il déchire, puis en quelques plans de ses recherches d’emploi à un travail de cariste, beaucoup de choses sont dites de la frustration qui va s’exprimer ensuite de plus en plus violemment vis-à-vis de son entourage.

Où avez-vous tourné ?

Une majeure partie du film a été tournée dans les environs de Lille, l’autre à Marseille. La première chose qui va de soi lorsqu’on tourne dans un quartier dit « difficile » ou déshérité est que cette présence du tournage doit permettre un certain nombre de retombées qui bénéficient économiquement aux gens : figuration, rôles secondaires, location de décors, etc. La seconde, tout aussi importante, est de savoir entretenir avec eux des relations qui tiennent compte d’eux. C’est parfois plus simple à énoncer qu’à mettre en pratique, car le contexte peut être quelquefois plus tendu, ou parce que la présence d’un tournage de film suscite beaucoup de fantasmes liés à l’argent. Cela se passe parfois dans un équilibre que bien des choses pourraient rompre, mais à partir du moment où on prend en compte les gens, on ne crée pas avec eux d’antagonisme. Et dans cette cité et aux alentours, nous avons tourné quatre semaines sans aucun incident.

Quels ont été vos rapports vis-à-vis de la communauté musulmane de ce quartier ?

Lorsque nous avons fait des repérages pour trouver la mosquée, les responsables religieux nous ont évidemment demandé de lire le scénario. Nous l’avons communiqué tel qu’il était. Les retours que nous avons eus peuvent se résumer ainsi : « Tout ce que ce scénario décrit, nous connaissons, nous savons que ça existe, et que ça peut être une menace pour certains de nos jeunes. Et nous préférons que ce soit abordé de la façon dont vous le faites plutôt que de la façon dont d’autres le font ». Mais nous avons finalement tourné dans un décor reconstitué pour des raisons de commodité de travail.

Comment s’est passé le tournage de la séquence à l’O.T.A.N. ?

Il s’agit bien de l’entrée du siège de l’O.T.A.N., à Bruxelles, que j’avais repérée comme lieu possible de l’attentat pour notre fiction, car elle offrait la possibilité d’un visuel intéressant. Dans un premier temps, nous avons pensé tourner une simple séquence de repérage pour le projet d’attentat, sans demander d’autorisation, avec une caméra dissimulée. Ce qui voulait dire un seul passage en voiture devant le site. Nous avions même pensé tourner cette séquence le dernier jour, au cas où nous aurions tous été arrêtés et où la caméra aurait été saisie ! Comme le tournage de la séquence nécessitait quand même plusieurs passages, nous avons finalement décidé de demander une autorisation, sans beaucoup y croire, car nous pensions qu’une telle requête mettrait des mois à obtenir une réponse, si il fallait qu’elle remonte jusqu’au Pentagone ou à Obama ! Nous avons finalement obtenu in  extremis l’autorisation de tourner des prises de vues de l’entrée du site depuis notre voiture, grâce aux connexions secrètes de l’un de nos coproducteurs belges !

extremis l’autorisation de tourner des prises de vues de l’entrée du site depuis notre voiture, grâce aux connexions secrètes de l’un de nos coproducteurs belges !

Comment avez-vous choisi les comédiens ?

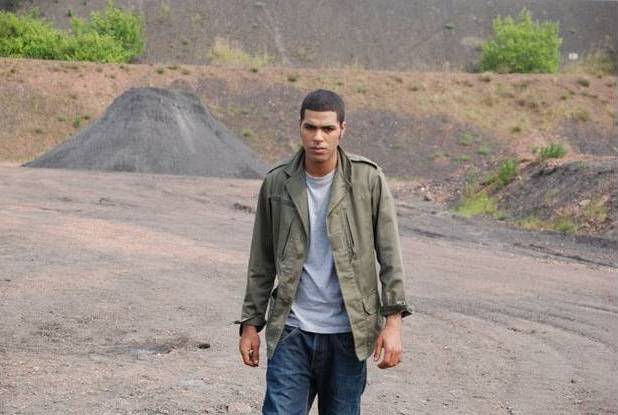

J’avais vu dans un programme de spectacles parisiens un petit encart qui annonçait un spectacle que Rashid Debbouze jouait seul. Je suis allé le voir : c’était dans une petite salle, devant une quarantaine de personnes. C’était un spectacle drôle, et donc sur un tout autre ton que le rôle pour lequel je pensais à lui. Mais j’ai trouvé qu’il avait quelque chose qui lui était vraiment propre, et qui n’était pas qu’un mimétisme sous influence de son aîné : ce qui m’a intéressé, c’est qu’en dépit d’une ombre aussi marquante au-dessus de lui, il réussisse à affirmer quelque chose de très personnel. Je lui ai envoyé le scénario, on s’est rencontré, et il a accepté.

Yassine Azzouz avait déjà un parcours de comédien et Ymanol Perset aspirait à le devenir. J’ai fait des essais avec eux, qui révélaient chez l’un et l’autre de grandes ressources. Le personnage d’Hamza qu’interprète Ymanol est un autiste, dont la parole n’occupe pas dans le dialogue du film la place la plus prépondérante, mais Ymanol a réussi à lui donner corps d’une façon très forte. Le personnage de Djamel, joué par Yassine, était particulièrement porteur de difficultés, et ce à plus d’un titre. Déjà, il fallait dépasser le stéréotype et l’attendu. Ensuite, la parole de ce personnage est souvent à sens unique, didactique et d’endoctrinement. Sur un simple plan technique de jeu, il fallait réussir à la « déplomber » et trouver comment la rendre malgré tout opérante. J’ai vu, je crois, pratiquement tous les comédiens possibles pour ce rôle sur la place de Paris, et il y en a beaucoup d’excellents par ailleurs, mais Yassine était de mon point de vue le plus à même de faire avec cette donne.

Quant à Zahra Addioui, qui joue la mère, elle n’est pas comédienne de métier, et c’était sa première expérience de tournage. Je savais qu’on ne trouverait pas dans une agence d’acteurs l’interprète de son personnage et qu’il faudrait faire une recherche en direction de non-professionnels. Lorsque David Elhakim, en charge de cette recherche, me l’a fait rencontrer, on a tout de suite perçu, dès les premiers essais, la grande richesse de cette femme, qui s’est révélée davantage encore par la suite, dans chaque scène que l’on a tournée avec elle. Ceci dit, ce n’est pas simple de tourner avec des non-professionnels : il ne suffit pas de dire « Sois naturelle ! » et de mettre en marche la caméra. C’est tout aussi compliqué, sinon bien plus encore, pour un non-professionnel que pour un comédien de métier, de maîtriser au moment crucial son potentiel d’expression, ses moyens de jeu, tout en tenant compte de ses partenaires, des contraintes techniques de prises de vue et de son, etc. Pour toutes ces raisons, Zahra nous a tous beaucoup impressionnés sur le plateau.

A-t-il été difficile de tourner un tel film ?

Le sujet de "La désintégration" est à l’évidence un sujet qui a fait peur. Apparemment, ce projet a suscité des polémiques dans toutes les commissions où il a été proposé. Il a été fortement mis en cause, et s’il a obtenu les moyens minimums pour se faire, c’est qu’il a aussi été vivement défendu. Mais, à part Canal + et Cinécinéma en préachat, aucune chaîne n’y a participé. On a plusieurs fois eu des réponses du type : « Le scénario est formidable, mais, très clairement, on n’ira pas, à cause du sujet ». Nous y sommes arrivés finalement grâce aux soutiens déterminants du C.N.C. (avance sur recettes) et des régions Nord et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

(extrait dossier de presse)

Autres films toujours à l'affiche :

"Une bouteille à la mer" de Thierry Binisti

"Elles" de Malgoska Szumowska

"Sport de filles" de Patricia Mazuy

"Et si on vivait tous ensemble ?" de Stéphane Robelin

"Parlez-moi de vous" de Pierre Pinaud

"Une nuit" de Philippe Lefebvre

"Une vie meilleure" de Cédric Kahn

"La délicatesse" de David et Stéphane Foenkinos

"Polisse" de Maïwenn

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "Cinéma"

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Aucun commentaire

-

Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :

"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"