aux newsletters du Journal ! Je m'inscris

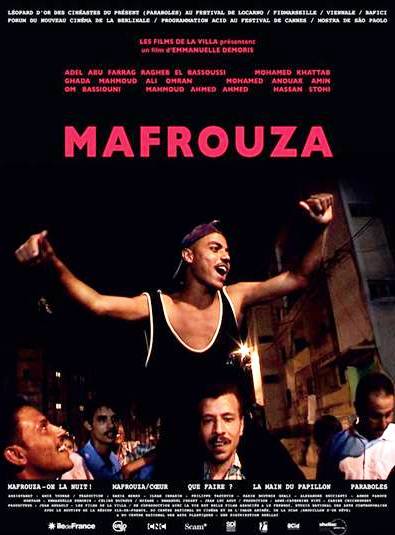

Ciméma : projection de "Mafrouza" et rencontre avec Cati Couteau

Vendredi 26 août

Saint-Gratien

Rencontre avec Cati Couteau, cinéaste, membre de l'ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) à l'occasion de la projection-événement du film "Mafrouza" d'Emmanuelle Demoris.

20h - Cinéma Les Toiles le forum place François Truffaut Saint-Gratien .

Les 5 volets de "Mafrouza" seront diffusés à raison d'un épisode par semaine du 26 août au 27 septembre. L'intégrale de la série sera rediffusée le samedi 24 et le dimanche 25 septembre.

Présentation de "Mafrouza" :

Présentation de "Mafrouza" :

Pour débuter j'ai souhaité mettre en exergue cette très belle anecdote que nous raconte la réalisatrice, Emmanuelle Demoris :

"Un matin, dans son épicerie, Ohamed Khattab (un habitant de Mafrouza) me demanda ce que le film allait apporter aux spectateurs, et, plus précisément, s’il allait aider les gens à vivre.

« Comme quoi, par exemple ? » lui dis-je. « Comme le thé. dit-il. Le thé m’aide à vivre. Il me permet d’inviter les gens à boire du thé. Ils entrent, on discute, on passe un moment ensemble. Ça m’aide à vivre. La télévision, aussi, quand je suis seul le soir au magasin. Et ma femme, surtout ma femme, elle m’aide beaucoup, beaucoup, à vivre. Ton film sera comme ça ? ». Sa question contient pour moi une réponse, en tout cas une formulation assez juste du but de ce film."

"Mafrouza" est un cycle de cinq films d'Emmanuelle Demoris tourné à Mafrouza, quartier informel d'Alexandrie construit par ses habitants sur le site et les vestiges d'une nécropole gréco-romaine. "Mafrouza" raconte les histoires de quelques personnes du quartier dont les destins changent au fil de quelques années. Un couple à la recherche du bonheur, un épicier-cheikh humaniste, un voyou chanteur en quête de chemins libres, un solitaire au logement inondé, une paysanne et son four à pain, une famille de chiffonniers, une jeune lutteuse. Autant de personnages qui seront des romans, et que le film découvre en avançant dans le labyrinthe des ruelles. Tous semblent portés par une incroyable force de vivre, quelque chose comme une folle aptitude au bonheur qui défie les conditions de la vie matérielle, dure à Mafrouza. Tous ont l’humanité tenace et manifestent une grande liberté de pensée et de parole, qui est aussi invention permanente. Car, de même qu'ils bricolent les objets pour les adapter aux nécessités de la survie, les gens de Mafrouza transforment leur vie de chaque jour par le jeu et l'imaginaire. Ainsi une scène conjugale devient comédie, la construction d'un four tourne à l'épopée, la bataille politique se fait fable. "Mafrouza" tisse la chronique polyphonique de cet univers en déployant ses multiples facettes au fil des cinq volets du cycle, chacun autonome.

La durée du cycle et de chaque film donne à cette plongée son émotion et sa complexité. Elle donne à rentrer véritablement dans ce monde en partageant les événements avec ses personnages. Elle donne le temps d'un regard en mouvement, un regard amoureux mais sans idéalisation, qui saisit la force vive du quartier à travers ses complexités et contradictions. Et l’on suit les mouvements de ce regard car le film nous donne à partager l'expérience et l'implication de la cinéaste en racontant aussi la rencontre entre les gens de Mafrouza et celle qui vient les filmer.

Depuis les premières rencontres en 1999 jusqu'à la fin du tournage en 2004, on découvre l’évolution de ce rapport et de ses interactions, qui posent des questions de cinéma et interrogent le regard que nous portons sur l'autre. Car si "Mafrouza" donne l’occasion de battre en brèche les idées reçues sur les pauvres, l'Orient ou l'islam, il questionne aussi en  miroir notre façon de vivre et de regarder (en Europe ou ailleurs). Et c'est par cette réciprocité qu'il ouvre un espace où peuvent se rencontrer le spectateur et les gens de Mafrouza.

miroir notre façon de vivre et de regarder (en Europe ou ailleurs). Et c'est par cette réciprocité qu'il ouvre un espace où peuvent se rencontrer le spectateur et les gens de Mafrouza.

(L'ordre des cinq parties est chronologique, mais le cycle peut se voir aussi bien dans l'ordre que dans le désordre et chacun des films peut également se voir isolément.)

Bonus : propos d'Emmanuelle Demoris, réalisatrice

J'avais découvert Mafrouza et sa nécropole à l'occasion d'un voyage d'enquête pour un film sur le rapport des vivants et des morts. Filmant les vestiges archéologiques, j'avais rencontré plusieurs personnes du quartier, parlé avec eux de l'au-delà et de l'ici-bas. Cette rencontre a été une expérience marquante. J’ai rarement vu des personnes dont je dirais qu’elles résistent pareillement à la peur et à la tristesse. Et cette chaleur humaine tenait à leur liberté de pensée et d'expression, à leur capacité d'exprimer les sentiments, et aussi à leur constante attention à l'autre. C'est pour cela que je décidais d'y consacrer un film et pour cela que j'y suis retournée, pour y filmer pendant deux ans (non plus les morts mais les vivants de Mafrouza).

Je filmais pour comprendre et montrer les clés de cette surprenante vitalité. J'ai très vite rencontré le petit noyau de personnes qui sont devenus les personnages du film et nous avons partagé les questions qui animaient ma recherche. Je me demandais comment tenait l'équilibre fragile et un peu miraculeux du quartier. Mes questions concernaient les  fondements des rapports humains, sociaux ou individuels, amoureux, familiaux ou de voisinage. Je formulais ces questions à propos du quartier, mais elles trouvaient aussi des échos dans mon expérience de la vie à Paris, que j'exposais. L'idée n'était pas de faire un film "sur" le quartier mais de traiter ces interrogations "avec" ce petit groupe de personnes, en partant de ce que nous avons en commun et non de nos différences. La question était de trouver comment filmer dans ce quartier en échappant aux généralisations, identitaires ou civilisationnelles. Le 11 septembre venait d'avoir lieu. Ce n'était pas simple. Mais avec ces quelques personnes de Mafrouza, nous étions d'accord sur ces points de départ. Et à mes questionnements, ces personnes ont répondu par des mots ou des actes qui étaient déjà des propositions pour le film en train de se faire.

fondements des rapports humains, sociaux ou individuels, amoureux, familiaux ou de voisinage. Je formulais ces questions à propos du quartier, mais elles trouvaient aussi des échos dans mon expérience de la vie à Paris, que j'exposais. L'idée n'était pas de faire un film "sur" le quartier mais de traiter ces interrogations "avec" ce petit groupe de personnes, en partant de ce que nous avons en commun et non de nos différences. La question était de trouver comment filmer dans ce quartier en échappant aux généralisations, identitaires ou civilisationnelles. Le 11 septembre venait d'avoir lieu. Ce n'était pas simple. Mais avec ces quelques personnes de Mafrouza, nous étions d'accord sur ces points de départ. Et à mes questionnements, ces personnes ont répondu par des mots ou des actes qui étaient déjà des propositions pour le film en train de se faire.

Cet échange a d'emblée fait de la caméra non pas un "pur regard", mais un interlocuteur, un personnage hors champ, désigné comme tel car destinataire de regards ou de commentaires. Cette présence de la caméra n'est pas le centre du film, mais elle lui a donné sa tonalité. Elle a ouvert un espace où il était possible d'aller très loin dans l'intimité, naturelle et familière, mais où dans le même temps la conscience du filmage et de la représentation redonnait la distance du jeu, parfois jusqu'à une sacralité quasi-théâtrale de la situation. Et j'ai travaillé avec les traducteurs les fluctuations de cette double distance qui faisait alterner l'épique et le quotidien, donnant ainsi le ton du film.

Adel et Ghada, Om Bassiouni, Abu Hosny, les Chenabou, Hassan Stohi et Khattab, tous ont ainsi trouvé des actes, inventé des situations et des phrases en réponse à mes réflexions. Cette réinvention du réel a été possible en raison même de cela qui m'avait frappée chez eux depuis le début ; leur intelligence de la parole, leur art de raconter, de chanter et de recourir à l'imaginaire et à la poésie pour transfigurer et informer la réalité. Leur façon inventive de parler le monde et d'ainsi le transformer pour le rendre vivable, est devenue un des objets centraux du film qui s'est construit au gré de notre échange, lequel a évolué au fil du temps. Et cet échange a eu une vraie incidence sur le tournage. Je filmais ce qui faisait événement pour moi, position en cela classique de tournage documentaire : la rencontre avec le quartier avait fait naître  des questions qui me conduisaient à faire un film. Mais la rencontre et le film ont aussi fait événement pour les personnes filmées, ce qui les a amenées à accomplir des actes ou à provoquer de manière très consciente des situations pour eux inhabituelles et dont on peut dire que, s'éloignant du quotidien (documentaire), elles finissent par tendre vers la fiction. Quand Om Bassiouni fait du pain, la scène devient le théâtre de sa rage face au monde qui l'entoure. Quand Adel en raconte sa vie conjugale, sa parole se fait récitation poétique. Cette façon qu'ont eue les "acteurs" de proposer du sens à travers des représentations éloignées de leurs habitudes donnait aux scènes leur densité singulière, questionnant au passage la limite entre documentaire et fiction. Au fil des mois et des années, ces propositions des "acteurs" ont évolué en fonction des échanges que nous avons eus et des questions que nous avons traversées. Nous nous sommes interrogés sur l'amour, puis sur le temps, sur la loi, l'autorité, la famille, l'imagination salvatrice, l'angoisse et le rire... Et s'est ainsi tissé le matériau de cette comédie humaine où chaque personnage se pouvait se développer en profondeur et en écho avec les autres protagonistes.

des questions qui me conduisaient à faire un film. Mais la rencontre et le film ont aussi fait événement pour les personnes filmées, ce qui les a amenées à accomplir des actes ou à provoquer de manière très consciente des situations pour eux inhabituelles et dont on peut dire que, s'éloignant du quotidien (documentaire), elles finissent par tendre vers la fiction. Quand Om Bassiouni fait du pain, la scène devient le théâtre de sa rage face au monde qui l'entoure. Quand Adel en raconte sa vie conjugale, sa parole se fait récitation poétique. Cette façon qu'ont eue les "acteurs" de proposer du sens à travers des représentations éloignées de leurs habitudes donnait aux scènes leur densité singulière, questionnant au passage la limite entre documentaire et fiction. Au fil des mois et des années, ces propositions des "acteurs" ont évolué en fonction des échanges que nous avons eus et des questions que nous avons traversées. Nous nous sommes interrogés sur l'amour, puis sur le temps, sur la loi, l'autorité, la famille, l'imagination salvatrice, l'angoisse et le rire... Et s'est ainsi tissé le matériau de cette comédie humaine où chaque personnage se pouvait se développer en profondeur et en écho avec les autres protagonistes.

Tout cela a pris du temps, et exige aussi la durée à l'intérieur même du film. Le temps nécessaire pour voir la complexité de cet univers sans l'écraser par un message ou une grille de lecture. Sans dénonciation ni idéalisation ou bonne image. Pour voir les personnes et non pas un groupe ou une communauté. Pour nettoyer notre esprit des clichés souvent inconscients qui brouillent le regard. Pour saisir l'hétérogénéité de ce quartier imprévisible et contradictoire qui fondait sa liberté. Et pour ainsi proposer un regard de cinéma qui puisse montrer la complexité du monde, non pas nous en protéger ou masquer son désordre, mais nous donner à voir et à comprendre comment cette complexité même est condition de la vie.

(extrait dossier de presse)

Vendredi 26 août

Saint-Gratien

Rencontre avec Cati Couteau, cinéaste, membre de l'ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) à l'occasion de la projection-événement du film "Mafrouza" d'Emmanuelle Demoris.

20h - Cinéma Les Toiles le forum place François Truffaut Saint-Gratien .

Les 5 volets de "Mafrouza" seront diffusés à raison d'un épisode par semaine du 26 août au 27 septembre. L'intégrale de la série sera rediffusée le samedi 24 et le dimanche 25 septembre.

Présentation de "Mafrouza" :

Présentation de "Mafrouza" :

Pour débuter j'ai souhaité mettre en exergue cette très belle anecdote que nous raconte la réalisatrice, Emmanuelle Demoris :

"Un matin, dans son épicerie, Ohamed Khattab (un habitant de Mafrouza) me demanda ce que le film allait apporter aux spectateurs, et, plus précisément, s’il allait aider les gens à vivre.

« Comme quoi, par exemple ? » lui dis-je. « Comme le thé. dit-il. Le thé m’aide à vivre. Il me permet d’inviter les gens à boire du thé. Ils entrent, on discute, on passe un moment ensemble. Ça m’aide à vivre. La télévision, aussi, quand je suis seul le soir au magasin. Et ma femme, surtout ma femme, elle m’aide beaucoup, beaucoup, à vivre. Ton film sera comme ça ? ». Sa question contient pour moi une réponse, en tout cas une formulation assez juste du but de ce film."

"Mafrouza" est un cycle de cinq films d'Emmanuelle Demoris tourné à Mafrouza, quartier informel d'Alexandrie construit par ses habitants sur le site et les vestiges d'une nécropole gréco-romaine. "Mafrouza" raconte les histoires de quelques personnes du quartier dont les destins changent au fil de quelques années. Un couple à la recherche du bonheur, un épicier-cheikh humaniste, un voyou chanteur en quête de chemins libres, un solitaire au logement inondé, une paysanne et son four à pain, une famille de chiffonniers, une jeune lutteuse. Autant de personnages qui seront des romans, et que le film découvre en avançant dans le labyrinthe des ruelles. Tous semblent portés par une incroyable force de vivre, quelque chose comme une folle aptitude au bonheur qui défie les conditions de la vie matérielle, dure à Mafrouza. Tous ont l’humanité tenace et manifestent une grande liberté de pensée et de parole, qui est aussi invention permanente. Car, de même qu'ils bricolent les objets pour les adapter aux nécessités de la survie, les gens de Mafrouza transforment leur vie de chaque jour par le jeu et l'imaginaire. Ainsi une scène conjugale devient comédie, la construction d'un four tourne à l'épopée, la bataille politique se fait fable. "Mafrouza" tisse la chronique polyphonique de cet univers en déployant ses multiples facettes au fil des cinq volets du cycle, chacun autonome.

La durée du cycle et de chaque film donne à cette plongée son émotion et sa complexité. Elle donne à rentrer véritablement dans ce monde en partageant les événements avec ses personnages. Elle donne le temps d'un regard en mouvement, un regard amoureux mais sans idéalisation, qui saisit la force vive du quartier à travers ses complexités et contradictions. Et l’on suit les mouvements de ce regard car le film nous donne à partager l'expérience et l'implication de la cinéaste en racontant aussi la rencontre entre les gens de Mafrouza et celle qui vient les filmer.

Depuis les premières rencontres en 1999 jusqu'à la fin du tournage en 2004, on découvre l’évolution de ce rapport et de ses interactions, qui posent des questions de cinéma et interrogent le regard que nous portons sur l'autre. Car si "Mafrouza" donne l’occasion de battre en brèche les idées reçues sur les pauvres, l'Orient ou l'islam, il questionne aussi en  miroir notre façon de vivre et de regarder (en Europe ou ailleurs). Et c'est par cette réciprocité qu'il ouvre un espace où peuvent se rencontrer le spectateur et les gens de Mafrouza.

miroir notre façon de vivre et de regarder (en Europe ou ailleurs). Et c'est par cette réciprocité qu'il ouvre un espace où peuvent se rencontrer le spectateur et les gens de Mafrouza.

(L'ordre des cinq parties est chronologique, mais le cycle peut se voir aussi bien dans l'ordre que dans le désordre et chacun des films peut également se voir isolément.)

Bonus : propos d'Emmanuelle Demoris, réalisatrice

J'avais découvert Mafrouza et sa nécropole à l'occasion d'un voyage d'enquête pour un film sur le rapport des vivants et des morts. Filmant les vestiges archéologiques, j'avais rencontré plusieurs personnes du quartier, parlé avec eux de l'au-delà et de l'ici-bas. Cette rencontre a été une expérience marquante. J’ai rarement vu des personnes dont je dirais qu’elles résistent pareillement à la peur et à la tristesse. Et cette chaleur humaine tenait à leur liberté de pensée et d'expression, à leur capacité d'exprimer les sentiments, et aussi à leur constante attention à l'autre. C'est pour cela que je décidais d'y consacrer un film et pour cela que j'y suis retournée, pour y filmer pendant deux ans (non plus les morts mais les vivants de Mafrouza).

Je filmais pour comprendre et montrer les clés de cette surprenante vitalité. J'ai très vite rencontré le petit noyau de personnes qui sont devenus les personnages du film et nous avons partagé les questions qui animaient ma recherche. Je me demandais comment tenait l'équilibre fragile et un peu miraculeux du quartier. Mes questions concernaient les  fondements des rapports humains, sociaux ou individuels, amoureux, familiaux ou de voisinage. Je formulais ces questions à propos du quartier, mais elles trouvaient aussi des échos dans mon expérience de la vie à Paris, que j'exposais. L'idée n'était pas de faire un film "sur" le quartier mais de traiter ces interrogations "avec" ce petit groupe de personnes, en partant de ce que nous avons en commun et non de nos différences. La question était de trouver comment filmer dans ce quartier en échappant aux généralisations, identitaires ou civilisationnelles. Le 11 septembre venait d'avoir lieu. Ce n'était pas simple. Mais avec ces quelques personnes de Mafrouza, nous étions d'accord sur ces points de départ. Et à mes questionnements, ces personnes ont répondu par des mots ou des actes qui étaient déjà des propositions pour le film en train de se faire.

fondements des rapports humains, sociaux ou individuels, amoureux, familiaux ou de voisinage. Je formulais ces questions à propos du quartier, mais elles trouvaient aussi des échos dans mon expérience de la vie à Paris, que j'exposais. L'idée n'était pas de faire un film "sur" le quartier mais de traiter ces interrogations "avec" ce petit groupe de personnes, en partant de ce que nous avons en commun et non de nos différences. La question était de trouver comment filmer dans ce quartier en échappant aux généralisations, identitaires ou civilisationnelles. Le 11 septembre venait d'avoir lieu. Ce n'était pas simple. Mais avec ces quelques personnes de Mafrouza, nous étions d'accord sur ces points de départ. Et à mes questionnements, ces personnes ont répondu par des mots ou des actes qui étaient déjà des propositions pour le film en train de se faire.

Cet échange a d'emblée fait de la caméra non pas un "pur regard", mais un interlocuteur, un personnage hors champ, désigné comme tel car destinataire de regards ou de commentaires. Cette présence de la caméra n'est pas le centre du film, mais elle lui a donné sa tonalité. Elle a ouvert un espace où il était possible d'aller très loin dans l'intimité, naturelle et familière, mais où dans le même temps la conscience du filmage et de la représentation redonnait la distance du jeu, parfois jusqu'à une sacralité quasi-théâtrale de la situation. Et j'ai travaillé avec les traducteurs les fluctuations de cette double distance qui faisait alterner l'épique et le quotidien, donnant ainsi le ton du film.

Adel et Ghada, Om Bassiouni, Abu Hosny, les Chenabou, Hassan Stohi et Khattab, tous ont ainsi trouvé des actes, inventé des situations et des phrases en réponse à mes réflexions. Cette réinvention du réel a été possible en raison même de cela qui m'avait frappée chez eux depuis le début ; leur intelligence de la parole, leur art de raconter, de chanter et de recourir à l'imaginaire et à la poésie pour transfigurer et informer la réalité. Leur façon inventive de parler le monde et d'ainsi le transformer pour le rendre vivable, est devenue un des objets centraux du film qui s'est construit au gré de notre échange, lequel a évolué au fil du temps. Et cet échange a eu une vraie incidence sur le tournage. Je filmais ce qui faisait événement pour moi, position en cela classique de tournage documentaire : la rencontre avec le quartier avait fait naître  des questions qui me conduisaient à faire un film. Mais la rencontre et le film ont aussi fait événement pour les personnes filmées, ce qui les a amenées à accomplir des actes ou à provoquer de manière très consciente des situations pour eux inhabituelles et dont on peut dire que, s'éloignant du quotidien (documentaire), elles finissent par tendre vers la fiction. Quand Om Bassiouni fait du pain, la scène devient le théâtre de sa rage face au monde qui l'entoure. Quand Adel en raconte sa vie conjugale, sa parole se fait récitation poétique. Cette façon qu'ont eue les "acteurs" de proposer du sens à travers des représentations éloignées de leurs habitudes donnait aux scènes leur densité singulière, questionnant au passage la limite entre documentaire et fiction. Au fil des mois et des années, ces propositions des "acteurs" ont évolué en fonction des échanges que nous avons eus et des questions que nous avons traversées. Nous nous sommes interrogés sur l'amour, puis sur le temps, sur la loi, l'autorité, la famille, l'imagination salvatrice, l'angoisse et le rire... Et s'est ainsi tissé le matériau de cette comédie humaine où chaque personnage se pouvait se développer en profondeur et en écho avec les autres protagonistes.

des questions qui me conduisaient à faire un film. Mais la rencontre et le film ont aussi fait événement pour les personnes filmées, ce qui les a amenées à accomplir des actes ou à provoquer de manière très consciente des situations pour eux inhabituelles et dont on peut dire que, s'éloignant du quotidien (documentaire), elles finissent par tendre vers la fiction. Quand Om Bassiouni fait du pain, la scène devient le théâtre de sa rage face au monde qui l'entoure. Quand Adel en raconte sa vie conjugale, sa parole se fait récitation poétique. Cette façon qu'ont eue les "acteurs" de proposer du sens à travers des représentations éloignées de leurs habitudes donnait aux scènes leur densité singulière, questionnant au passage la limite entre documentaire et fiction. Au fil des mois et des années, ces propositions des "acteurs" ont évolué en fonction des échanges que nous avons eus et des questions que nous avons traversées. Nous nous sommes interrogés sur l'amour, puis sur le temps, sur la loi, l'autorité, la famille, l'imagination salvatrice, l'angoisse et le rire... Et s'est ainsi tissé le matériau de cette comédie humaine où chaque personnage se pouvait se développer en profondeur et en écho avec les autres protagonistes.

Tout cela a pris du temps, et exige aussi la durée à l'intérieur même du film. Le temps nécessaire pour voir la complexité de cet univers sans l'écraser par un message ou une grille de lecture. Sans dénonciation ni idéalisation ou bonne image. Pour voir les personnes et non pas un groupe ou une communauté. Pour nettoyer notre esprit des clichés souvent inconscients qui brouillent le regard. Pour saisir l'hétérogénéité de ce quartier imprévisible et contradictoire qui fondait sa liberté. Et pour ainsi proposer un regard de cinéma qui puisse montrer la complexité du monde, non pas nous en protéger ou masquer son désordre, mais nous donner à voir et à comprendre comment cette complexité même est condition de la vie.

(extrait dossier de presse)

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "Agenda"

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Aucun commentaire

-

Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :

"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"