aux newsletters du Journal ! Je m'inscris

Mercredi cinéma : "Potiche" de François Ozon

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

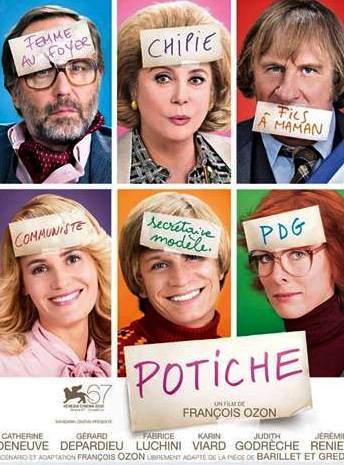

Zoom nouveauté : "Potiche" de François Ozon

Zoom nouveauté : "Potiche" de François Ozon

L'histoire

En 1977, dans le nord de la France, à Sainte-Gudule, Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers, qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une potiche.

À la suite d’une grève et de la séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action.

Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine forme, tout se complique…

Un film de François Ozon avec Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard Depardieu, Jérémie Rénier, Karin Viard, Judith Godrèche...

Bonus : propos de François Ozon

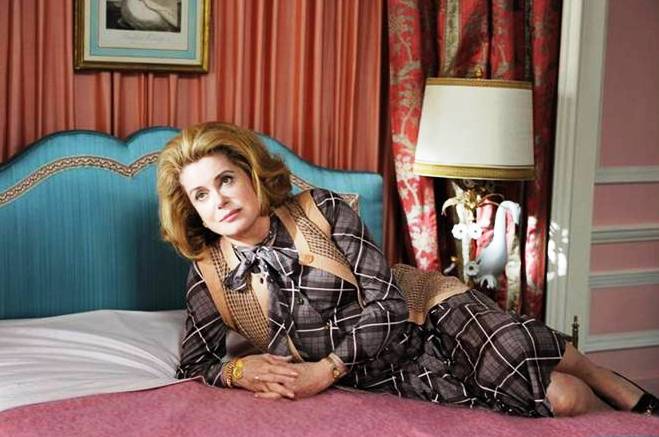

Au sujet de Catherine Deneuve en "Potiche"…

Plutôt que trouver un double ou une pâle copie de Jacqueline Maillan, j’ai tout de suite pensé à aller aux antipodes, en proposant le rôle à Catherine Deneuve, qui, je le savais depuis "Huit femmes", allait savoir donner corps au personnage et lui apporter la profondeur nécessaire pour une identification. Avec elle, toutes les situations sont concrètes, incarnées et créent une empathie avec le personnage. Au départ, le personnage de Suzanne semble caricatural comme les autres personnages : c’est une petite dame patronnesse de province, qui s’occupe de son foyer, mariée à un notable, mais peu à peu, elle s’émancipe et n’arrête plus de se transformer. J’avais envie de partir de ce personnage pour arriver à la femme et finir avec l’actrice dans la dernière scène. Ce fut une joie de retravailler avec Catherine. Sur "Huit femmes", nous avions connu des tensions, c’était un film choral où je m’étais astreint à une certaine neutralité : elle était une parmi huit. Nous n’avions pas eu la relation que nous aurions souhaitée avoir l’un et l’autre. Pour « Potiche », une complicité nous a unis, du début du projet jusqu’à la fin. Je l’ai vue très en amont, avant même d’avoir des producteurs : «Ça vous amuserait de jouer une potiche ?!». Tout de suite, elle a été partante. Pour moi, c’était important qu’elle me donne son accord de principe pour lancer le projet. Elle a suivi l’écriture du scénario, la production, le casting… Elle s’est beaucoup investie dans ce personnage qu’elle aimait, il y a eu beaucoup de plaisir et d’amusement sur le tournage, qui fut très joyeux.

Ce fut une joie de retravailler avec Catherine. Sur "Huit femmes", nous avions connu des tensions, c’était un film choral où je m’étais astreint à une certaine neutralité : elle était une parmi huit. Nous n’avions pas eu la relation que nous aurions souhaitée avoir l’un et l’autre. Pour « Potiche », une complicité nous a unis, du début du projet jusqu’à la fin. Je l’ai vue très en amont, avant même d’avoir des producteurs : «Ça vous amuserait de jouer une potiche ?!». Tout de suite, elle a été partante. Pour moi, c’était important qu’elle me donne son accord de principe pour lancer le projet. Elle a suivi l’écriture du scénario, la production, le casting… Elle s’est beaucoup investie dans ce personnage qu’elle aimait, il y a eu beaucoup de plaisir et d’amusement sur le tournage, qui fut très joyeux.

A propos des hommes de Suzanne

Pour entourer Suzanne, cette femme française, il me fallait deux poids lourds, deux hommes forts que l’on puisse opposer, deux acteurs français qui représentent deux courants de jeu différents. Quand on imagine l’amoureux de Catherine Deneuve au cinéma, c’est Gérard Depardieu qui vient naturellement à l’esprit. Grâce à tous les couples qu’ils ont déjà formés au cinéma, je savais que ça fonctionnerait, qu’il y avait une alchimie magique entre eux, qu’ils auraient du plaisir à être ensemble et que les spectateurs en auraient à les voir à nouveau réunis en vieux amants. Babin est un des personnages que je préfère, c’est un amoureux transi resté bloqué dans le passé, dans ses combats. En même temps, c’est le personnage le plus émouvant, il a envie de changer de condition, d’être père, de devenir le compagnon de Suzanne, d’avoir presque une vie bourgeoise : «J’ai droit moi aussi à ma part de bonheur…». Et je ne voyais que Gérard Depardieu pour incarner cet homme fort, rugueux, qui cache une vulnérabilité et un grand sentimental. Gérard, à la première lecture, s’est beaucoup amusé de ce personnage, qu’il avait l’impression d’avoir connu, et très vite on s’est inspiré pour sa coiffure de la coupe au bol du syndicaliste Bernard Thibault.

Et je ne voyais que Gérard Depardieu pour incarner cet homme fort, rugueux, qui cache une vulnérabilité et un grand sentimental. Gérard, à la première lecture, s’est beaucoup amusé de ce personnage, qu’il avait l’impression d’avoir connu, et très vite on s’est inspiré pour sa coiffure de la coupe au bol du syndicaliste Bernard Thibault.

Pour Robert Pujol, Fabrice Luchini s’est aussi tout de suite imposé. Je trouvais risqué mais intéressant de le confronter à Catherine Deneuve. Ils sont tellement opposés dans leur manière de travailler, dans ce qu’ils dégagent et dans leur passé de cinéma. C’est un couple improbable, comme l’est celui de Robert et Suzanne, et je sentais que c’était propice à la comédie.

Dans la pièce, Robert est le cliché du mari et patron odieux, réactionnaire, plein de mauvaise foi, proche des personnages joués par Louis de Funès dans les années 70, qui traite ses ouvriers de façon paternaliste et ses proches comme des employés à sa botte. Mais j’ai aimé lui apporter une autre dimension, plus enfantine : ce personnage censé représenter le patronat et un certain machisme se révèle vers la fin presque un petit garçon qui se fait dévorer par sa femme et la rejoint dans son lit pour quémander un baiser. Sachant que je l’avais beaucoup aimé dans les films de Rohmer, Fabrice était très surpris que je lui propose ce rôle, mais très vite il s’est emparé de Robert Pujol et a su lui apporter ses excès, sa frénésie et sa folie d’acteur, qui n’a peur de rien et s’amuse d’un rien.

A propos des enfants de Suzanne

Les trois autres personnages, les enfants et la secrétaire, n’étaient pas très développés dans la pièce et n’avaient pas vraiment d’existence propre. Il a donc fallu leur écrire une histoire et les enrichir.

Comme chez Douglas Sirk, j’ai voulu montrer que les enfants sont souvent plus conservateurs que leurs parents, surtout le personnage de Joëlle, qui n’évolue pas beaucoup mais se dévoile. Au début, cette fille à papa se pense moderne et reproche à sa mère de ne pas l’être, mais face à l‘émancipation de sa mère dans la seconde partie, ses repères se troublent et elle se rend compte de son conservatisme, prisonnière des conventions, incapable de divorcer, d’avorter, de trouver sa liberté. Judith Godrèche, lors des essais, a tout de suite compris que Joëlle devait être une vraie peste, capable de dire les pires horreurs avec le plus grand naturel et en souriant. Elle n’a pas essayé de la rendre sympathique à tout prix, sachant qu’un rôle de méchant est toujours payant. De même ça l’amusait de se transformer physiquement en sorte de réincarnation de Farah Fawcett, avec son brushing blond cendré et son sourire ultra bright. Au fond, Joëlle est peut-être le personnage qui porte le plus les traits de la modernité des années 70 mais finalement, c’est elle la plus conservatrice.

Le fils, Paul, est un personnage typique des comédies de Molière, tradition reprise souvent chez Demy, où plane toujours un inceste entre jeunes gens qui s’aiment innocemment, jusqu’à ce qu’un deus ex machina dénoue et soulage les choses. À l’origine, il ne devenait pas homosexuel, mais cela me permettait un retournement final, et de déplacer l’idée de l’inceste sur une relation entre deux hommes, avec cette question sous-jacente : est-ce vraiment de l’inceste puisqu’il n’y a pas de risque d’enfant ? Le retournement final n’est pas qu’il soit homosexuel - je crois qu’on le comprend assez vite -, mais plutôt qu’il ait une liaison avec son demi-frère. En tout cas, le doute plane. Retrouver Jérémie Renier après dix ans ("Les amants criminels") fut un vrai plaisir. C’est un acteur que j’aime et que je suis avec admiration. J’avais envie pour ce film de le voir sourire, joyeux, léger, sexy, à l’opposé des rôles sombres qu’on lui donne habituellement. Sa blondeur et son physique svelte s’accommodaient à merveille avec les costumes des années 70.

Et la secrétaire

Karin Viard tenait à ce que son personnage ait lui aussi un vrai parcours politique, qu’il s’émancipe réellement, et qu’il ne soit pas comme dans la pièce : juste là pour faire des photocopies. La secrétaire passe du patron à la patronne, mais elle évolue : «J’ai compris qu’une femme pouvait réussir sans passer à la casserole !». Le petit discours qu’elle fait : «Tu seras secrétaire, ma fille», en référence au "If" de Kipling - «Tu seras un homme, mon fils» - je l’ai entendu dans un reportage sur les écoles de secrétaires, programmé dans le cadre d’une émission d’Aujourd’hui Madame. Jusqu’au montage, je ne savais pas si j’allais garder ce monologue. C’est un moment un peu surréaliste, sans véritable raison narrative - à part celle d’évoquer toujours la condition féminine - mais Karin l’a tellement bien incarné que j’ai décidé de le garder. C’est une actrice qui n’a pas peur de jouer les stéréotypes car elle apporte une émotion et une profondeur qui les transcendent. Elle était parfaite pour le rôle.

(extrait dossier de presse)

Je souhaite que, vous aussi, vous partagiez vos émotions et vos coups de cœur ciné. Envoyez vos critiques de films par mail (contact@journaldefrancois.fr ). Elles seront publiées dans le Journal !

Mercredi cinéma, c’est votre rendez-vous !

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

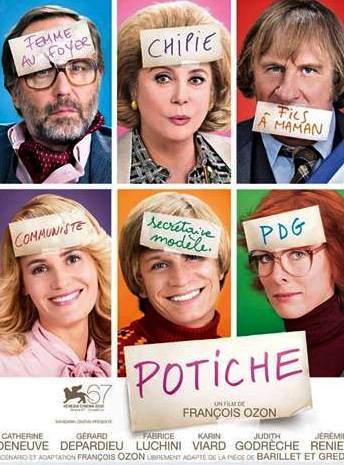

Zoom nouveauté : "Potiche" de François Ozon

Zoom nouveauté : "Potiche" de François Ozon

L'histoire

En 1977, dans le nord de la France, à Sainte-Gudule, Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers, qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une potiche.

À la suite d’une grève et de la séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action.

Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine forme, tout se complique…

Un film de François Ozon avec Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard Depardieu, Jérémie Rénier, Karin Viard, Judith Godrèche...

Bonus : propos de François Ozon

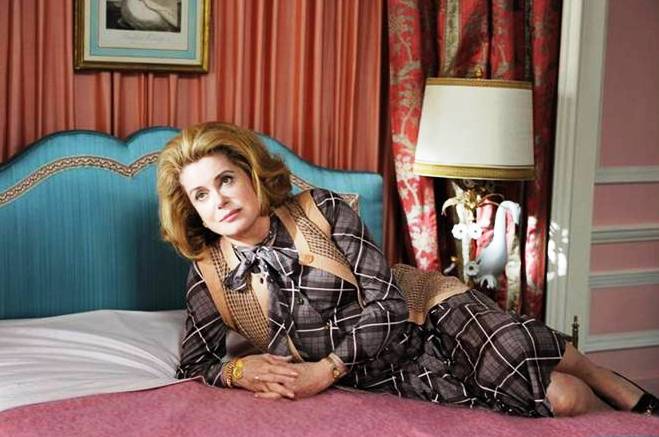

Au sujet de Catherine Deneuve en "Potiche"…

Plutôt que trouver un double ou une pâle copie de Jacqueline Maillan, j’ai tout de suite pensé à aller aux antipodes, en proposant le rôle à Catherine Deneuve, qui, je le savais depuis "Huit femmes", allait savoir donner corps au personnage et lui apporter la profondeur nécessaire pour une identification. Avec elle, toutes les situations sont concrètes, incarnées et créent une empathie avec le personnage. Au départ, le personnage de Suzanne semble caricatural comme les autres personnages : c’est une petite dame patronnesse de province, qui s’occupe de son foyer, mariée à un notable, mais peu à peu, elle s’émancipe et n’arrête plus de se transformer. J’avais envie de partir de ce personnage pour arriver à la femme et finir avec l’actrice dans la dernière scène. Ce fut une joie de retravailler avec Catherine. Sur "Huit femmes", nous avions connu des tensions, c’était un film choral où je m’étais astreint à une certaine neutralité : elle était une parmi huit. Nous n’avions pas eu la relation que nous aurions souhaitée avoir l’un et l’autre. Pour « Potiche », une complicité nous a unis, du début du projet jusqu’à la fin. Je l’ai vue très en amont, avant même d’avoir des producteurs : «Ça vous amuserait de jouer une potiche ?!». Tout de suite, elle a été partante. Pour moi, c’était important qu’elle me donne son accord de principe pour lancer le projet. Elle a suivi l’écriture du scénario, la production, le casting… Elle s’est beaucoup investie dans ce personnage qu’elle aimait, il y a eu beaucoup de plaisir et d’amusement sur le tournage, qui fut très joyeux.

Ce fut une joie de retravailler avec Catherine. Sur "Huit femmes", nous avions connu des tensions, c’était un film choral où je m’étais astreint à une certaine neutralité : elle était une parmi huit. Nous n’avions pas eu la relation que nous aurions souhaitée avoir l’un et l’autre. Pour « Potiche », une complicité nous a unis, du début du projet jusqu’à la fin. Je l’ai vue très en amont, avant même d’avoir des producteurs : «Ça vous amuserait de jouer une potiche ?!». Tout de suite, elle a été partante. Pour moi, c’était important qu’elle me donne son accord de principe pour lancer le projet. Elle a suivi l’écriture du scénario, la production, le casting… Elle s’est beaucoup investie dans ce personnage qu’elle aimait, il y a eu beaucoup de plaisir et d’amusement sur le tournage, qui fut très joyeux.

A propos des hommes de Suzanne

Pour entourer Suzanne, cette femme française, il me fallait deux poids lourds, deux hommes forts que l’on puisse opposer, deux acteurs français qui représentent deux courants de jeu différents. Quand on imagine l’amoureux de Catherine Deneuve au cinéma, c’est Gérard Depardieu qui vient naturellement à l’esprit. Grâce à tous les couples qu’ils ont déjà formés au cinéma, je savais que ça fonctionnerait, qu’il y avait une alchimie magique entre eux, qu’ils auraient du plaisir à être ensemble et que les spectateurs en auraient à les voir à nouveau réunis en vieux amants. Babin est un des personnages que je préfère, c’est un amoureux transi resté bloqué dans le passé, dans ses combats. En même temps, c’est le personnage le plus émouvant, il a envie de changer de condition, d’être père, de devenir le compagnon de Suzanne, d’avoir presque une vie bourgeoise : «J’ai droit moi aussi à ma part de bonheur…». Et je ne voyais que Gérard Depardieu pour incarner cet homme fort, rugueux, qui cache une vulnérabilité et un grand sentimental. Gérard, à la première lecture, s’est beaucoup amusé de ce personnage, qu’il avait l’impression d’avoir connu, et très vite on s’est inspiré pour sa coiffure de la coupe au bol du syndicaliste Bernard Thibault.

Et je ne voyais que Gérard Depardieu pour incarner cet homme fort, rugueux, qui cache une vulnérabilité et un grand sentimental. Gérard, à la première lecture, s’est beaucoup amusé de ce personnage, qu’il avait l’impression d’avoir connu, et très vite on s’est inspiré pour sa coiffure de la coupe au bol du syndicaliste Bernard Thibault.

Pour Robert Pujol, Fabrice Luchini s’est aussi tout de suite imposé. Je trouvais risqué mais intéressant de le confronter à Catherine Deneuve. Ils sont tellement opposés dans leur manière de travailler, dans ce qu’ils dégagent et dans leur passé de cinéma. C’est un couple improbable, comme l’est celui de Robert et Suzanne, et je sentais que c’était propice à la comédie.

Dans la pièce, Robert est le cliché du mari et patron odieux, réactionnaire, plein de mauvaise foi, proche des personnages joués par Louis de Funès dans les années 70, qui traite ses ouvriers de façon paternaliste et ses proches comme des employés à sa botte. Mais j’ai aimé lui apporter une autre dimension, plus enfantine : ce personnage censé représenter le patronat et un certain machisme se révèle vers la fin presque un petit garçon qui se fait dévorer par sa femme et la rejoint dans son lit pour quémander un baiser. Sachant que je l’avais beaucoup aimé dans les films de Rohmer, Fabrice était très surpris que je lui propose ce rôle, mais très vite il s’est emparé de Robert Pujol et a su lui apporter ses excès, sa frénésie et sa folie d’acteur, qui n’a peur de rien et s’amuse d’un rien.

A propos des enfants de Suzanne

Les trois autres personnages, les enfants et la secrétaire, n’étaient pas très développés dans la pièce et n’avaient pas vraiment d’existence propre. Il a donc fallu leur écrire une histoire et les enrichir.

Comme chez Douglas Sirk, j’ai voulu montrer que les enfants sont souvent plus conservateurs que leurs parents, surtout le personnage de Joëlle, qui n’évolue pas beaucoup mais se dévoile. Au début, cette fille à papa se pense moderne et reproche à sa mère de ne pas l’être, mais face à l‘émancipation de sa mère dans la seconde partie, ses repères se troublent et elle se rend compte de son conservatisme, prisonnière des conventions, incapable de divorcer, d’avorter, de trouver sa liberté. Judith Godrèche, lors des essais, a tout de suite compris que Joëlle devait être une vraie peste, capable de dire les pires horreurs avec le plus grand naturel et en souriant. Elle n’a pas essayé de la rendre sympathique à tout prix, sachant qu’un rôle de méchant est toujours payant. De même ça l’amusait de se transformer physiquement en sorte de réincarnation de Farah Fawcett, avec son brushing blond cendré et son sourire ultra bright. Au fond, Joëlle est peut-être le personnage qui porte le plus les traits de la modernité des années 70 mais finalement, c’est elle la plus conservatrice.

Le fils, Paul, est un personnage typique des comédies de Molière, tradition reprise souvent chez Demy, où plane toujours un inceste entre jeunes gens qui s’aiment innocemment, jusqu’à ce qu’un deus ex machina dénoue et soulage les choses. À l’origine, il ne devenait pas homosexuel, mais cela me permettait un retournement final, et de déplacer l’idée de l’inceste sur une relation entre deux hommes, avec cette question sous-jacente : est-ce vraiment de l’inceste puisqu’il n’y a pas de risque d’enfant ? Le retournement final n’est pas qu’il soit homosexuel - je crois qu’on le comprend assez vite -, mais plutôt qu’il ait une liaison avec son demi-frère. En tout cas, le doute plane. Retrouver Jérémie Renier après dix ans ("Les amants criminels") fut un vrai plaisir. C’est un acteur que j’aime et que je suis avec admiration. J’avais envie pour ce film de le voir sourire, joyeux, léger, sexy, à l’opposé des rôles sombres qu’on lui donne habituellement. Sa blondeur et son physique svelte s’accommodaient à merveille avec les costumes des années 70.

Et la secrétaire

Karin Viard tenait à ce que son personnage ait lui aussi un vrai parcours politique, qu’il s’émancipe réellement, et qu’il ne soit pas comme dans la pièce : juste là pour faire des photocopies. La secrétaire passe du patron à la patronne, mais elle évolue : «J’ai compris qu’une femme pouvait réussir sans passer à la casserole !». Le petit discours qu’elle fait : «Tu seras secrétaire, ma fille», en référence au "If" de Kipling - «Tu seras un homme, mon fils» - je l’ai entendu dans un reportage sur les écoles de secrétaires, programmé dans le cadre d’une émission d’Aujourd’hui Madame. Jusqu’au montage, je ne savais pas si j’allais garder ce monologue. C’est un moment un peu surréaliste, sans véritable raison narrative - à part celle d’évoquer toujours la condition féminine - mais Karin l’a tellement bien incarné que j’ai décidé de le garder. C’est une actrice qui n’a pas peur de jouer les stéréotypes car elle apporte une émotion et une profondeur qui les transcendent. Elle était parfaite pour le rôle.

(extrait dossier de presse)

Je souhaite que, vous aussi, vous partagiez vos émotions et vos coups de cœur ciné. Envoyez vos critiques de films par mail (contact@journaldefrancois.fr ). Elles seront publiées dans le Journal !

Mercredi cinéma, c’est votre rendez-vous !

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "Cinéma"

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Aucun commentaire

-

Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :

"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"