aux newsletters du Journal ! Je m'inscris

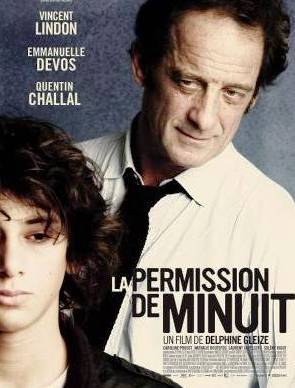

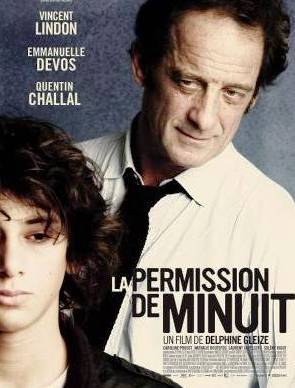

Mercredi cinéma : "La permission de minuit" de Delphine Gleize avec Vincent Lindon, Emmanuelle Devos, Quentin Challal

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

Zoom nouveauté : "La permission de minuit" de Delphine Gleize

Zoom nouveauté : "La permission de minuit" de Delphine Gleize

L'histoire

C’est une amitié hors normes. David a 50 ans, Romain en a 13...

David, professeur en dermatologie, fou de son métier, le soigne et l’opère depuis qu’il a 2 ans. Atteint d’une déficience génétique rare, Romain vit à l’écart de la lumière du jour. C’est «un enfant de la lune».

Rien ne semble pouvoir les séparer jusqu’au jour où David obtient une mutation qu’il n’attendait plus. Comment annoncer à Romain son départ ? Le jour de la séparation approche, une nouvelle épreuve pour l’un et pour l’autre.

Un film de Delphine Gleize avec Vincent Lindon, Emmanuelle Devos, Quentin Challal, Caroline Proust, Nathalie Boutefeu, Laurent Capelluto.

Bonus : propos de Delphine Gleize, réalisatrice du film

Pourquoi faire un film sur un «enfant de la lune» ?

J’entends parler de cette maladie dans une émission de télévision. Il y a six ans, je vois un reportage sur la vie quotidienne de jumeaux, deux frères d’une dizaine d’années. Ils vivent avec leurs parents dans le sud-ouest de la France et souffrent du Xeroderma Pigmentosum. Je découvre alors cette maladie rare qui touche une personne sur un million. La mutation génétique qui la caractérise engendre un défaut dans le processus de réparation de l’ADN lors de radiations ultraviolettes. Les tumeurs sont multiples, 4000 fois plus fréquentes que chez n’importe quel être humain. On la découvre dans les deux premières années de la vie par l’apparition de graves lésions cutanées sur des zones exposées au soleil. S’il n’y a pas de protection totale, l’espérance de vie ne dépasse pas vingt ans. La protection maximale est recommandée. La NASA fournit aux patients un tissu opaque entièrement occultant dont on tire des combinaisons comme celle de Romain.

N'oubliez pas le combat quatidien de Monsieur Nez Rouge en faveur des maladies orphelines.Il réalise de nombreuses actions pour aider ces "enfants de la lune"

blog de Monsieur Nez Rouge.

Avez-vous eu tout de suite l’envie de faire un film dans lequel cette maladie serait présente ?

Ce que je sens très vite, c’est que cette maladie possède un postulat de cinéma. Les malades doivent se protéger de la lumière du jour pour ne pas risquer que leur peau soit «imprimée» à vie. Se protéger de ce qui, normalement, est la base même de la vie. L’obligation de «garder la chambre noire». De vivre en intérieur, loin des fenêtres, ou sous un filtre total.

C’est une maladie contre-nature. De cette protection forcenée, je pense à créer un personnage de fiction exigeant, impatient, courageux. Et écrire un film où la peau serait un enjeu : à la fois un Graal à camoufler, à la fois une pellicule qu’on répare, qu’on fait durer.

Ce serait donc l’histoire d’une créature et de son mécanicien.

Avez-vous rencontré des malades pour construire le personnage de Romain ?

Je lis, je me renseigne, je rencontre des médecins, je découvre la génétique et bien sûr au départ je n’y comprends pas grand-chose… Mais surtout, il y a six ans, je rencontre les jumeaux du reportage. Ce jour-là, ils jouent à un jeu vidéo "Les Sims" qui leur permet d’inventer une maison de leur choix. Ils en dessinent l’architecture, conçoivent la décoration, choisissent la végétation qui l’entoure. Pendant que je discute avec les parents, les jumeaux sont captivés par le jeu et l’un d’eux installe une cheminée dans sa maison virtuelle. Mais elle ne ventile pas correctement, la maison s’enflamme et le personnage créé brûle vif. Le jumeau pousse un cri, puis se met à rire. Illico, son frère déclenche à son tour un incendie dans sa propre maison. Un fou rire les gagne, ils jubilent devant leur brasier respectif. C’est un souvenir très marquant. Moi qui me pose des questions de fiction, j’ai là sous les yeux, dans ce salon aux vitres teintées anti-UV, deux gamins qui jouent à brûler pour de faux ! Le film est en marche…

Mon questionnement sur l’altérité, ma fascination pour les médecins et le fait qu’à l’époque je travaille sur "Cavaliers seuls", le documentaire que je co-réalise avec Jean Rochefort autour de la transmission, me donnent envie de cette relation atypique, transgénérationnelle, entre un adolescent et un médecin de 50 ans.

Dès le début de l’histoire, vos deux personnages perdent quelque chose. David perd sa place de professeur à l’hôpital, pour en gagner une qu’il redoute, et Romain, dont la vie est en sursis, a déjà perdu son père et s’apprête à perdre David.

Dès le début de l’histoire, vos deux personnages perdent quelque chose. David perd sa place de professeur à l’hôpital, pour en gagner une qu’il redoute, et Romain, dont la vie est en sursis, a déjà perdu son père et s’apprête à perdre David.

Oui, je voulais que cette histoire s’inscrive dans la chronologie d’une séparation à vivre, d’un déchirement. Leur profond attachement devait voler en éclats et chacun devait abandonner une partie de lui-même. Cette perte devait être physique à la mesure de ce que cette maladie a toujours exigé de l’un, et suscité chez l’autre. Leur corps devait garder une trace de cette séparation. Et la tempête qu’ils subissent l’un et l’autre les transforme complètement. Romain devient l’adolescent amoureux qu’il ne pensait pas pouvoir devenir et David réussit le changement de vie qu’il redoutait.

Mais avant d’en arriver là, chacun doit passer par une tempête émotionnelle et il y a des scènes assez violentes comme celle où Romain sort dans la rue en plein jour…

Mais avant d’en arriver là, chacun doit passer par une tempête émotionnelle et il y a des scènes assez violentes comme celle où Romain sort dans la rue en plein jour…

C’est l’une des premières images qui s’est imposée à moi après avoir vu le reportage sur les jumeaux. L’idée que cette maladie oblige le malade à vivre à l’envers. Et si dans le film à venir, l’image la plus violente montrait un jeune homme marchant tête nue en plein jour ? Un adolescent en danger de mort. Le soleil serait doux, une journée de printemps comme une autre. Autour de lui la vie continuerait, on ne se retournerait pas sur son passage, on n’y prêterait pas attention. La violence et le danger contenus dans une profonde banalité.

La mort est présente dans le film. Il y a notamment cette scène où Romain et David viennent visiter une dernière fois une fillette atteinte du XP. Elle fait partie du parcours commun au médecin et à l’enfant…

La mort est un élément de parcours, inévitable. Mais je ne voulais pas qu’elle devienne la ligne rouge de la fiction. J’ai été frappée de voir à quel point l’un des enfants que j’ai rencontrés était conscient de sa «finitude» comme il disait. Les malades ne sont pas résignés, mais savent que d’autres sont déjà morts des conséquences des tumeurs. Il y a si peu de cas en France que tous connaissent l’état de santé de l’autre. Dans le film, la question n’est pas de voir la mort de près mais d’entendre comment on l’apprivoise, comment Romain l’aborde.

Avez-vous craint, à un moment donné, de faire «un film de plus» sur la maladie ?

Avez-vous craint, à un moment donné, de faire «un film de plus» sur la maladie ?

Non, je ne me suis jamais posée la question en ces termes dans la mesure où pour moi, la maladie est le ciment qui lie ces deux personnages. Leur amitié est née grâce à elle. La maladie n’est pas exposée dans ses affres, ses manifestations. Il n’y a qu’un seul plan, sur l’ordinateur de Romain, qui montre pendant trois secondes les conséquences visibles de ces cancers multiples. Il n’en fallait pas plus je crois. Si le XP sous-tend chacune des vies, il est partout et ses ramifications sont invisibles. C’est le chef d’orchestre du quotidien. C’est la maladie qui impose ses horaires, ses interdits, ses répits. Et on l’évoque comme on parle d’une maîtresse intempestive… Sans la nommer, en redoutant ses caprices, en espérant ses accalmies et surtout bizarrement en priant pour sa pérennité ! Tant qu’elle sera là, ça voudra dire que la vie est là.

Et puis, j’avais le sentiment de faire aussi un film sur l’adolescence… C’est très curieux cette maladie, elle va contre les principes de protection ou d’éducation qu’on inculque aux enfants : «ne sors pas la nuit, c’est dangereux». Eux grandissent en apprenant que la nuit c’est la liberté, c’est la confiance absolue. Ils se construisent leur imaginaire à partir d’elle.

Avec un tel sujet, le pathos pouvait aisément gagner du terrain. Comment, avec la dimension mélodramatique qui sous-tend le film, parvenez-vous à susciter des émotions sans tomber dans la larme facile liée à la maladie ?

Ce que je souhaitais, c’est que le film me ressemble… La vie a fait que j’ai passé une enfance où la maladie vivait à mes côtés. J’ai une sœur handicapée et j’ai toujours développé un rapport sans pitié, frontal et direct avec l’autre, celui qui est difforme, qui fait peur et dont l’avenir est incertain. Mon instinct de survie passait par la dédramatisation à outrance… Cette vie a été une école de gestion des émotions ! J’ai toujours fui les signes d’apitoiement. Quand Carlotta demande à Romain de rester pour une biopsie et qu’il lui répond du tac au tac qu’il a autre chose à faire, Romain donne le mode d’emploi de sa survie : ce n'est pas 24h qui changeront quelque chose. C’est terrible ce que ça veut dire au fond… Pour moi, c’est cette effronterie qui amène l’émotion, mine de rien.

Voilà comment est née ma passion pour les médecins, surtout ceux qui ne guérissaient de rien ! Mais qui étaient là, fidèles soldats, gardes fous contre l’effondrement. J’ai aimé les hôpitaux, l’odeur de chaque étage, les patients indécrottables scotchés à la cigarette et à la perfusion. J’aimais arriver en terrain conquis chaque fois que je passais la porte vitrée du bas de l’hôpital. J’y allais si souvent que je me prenais pour une rock star de retour à la maison : je voulais que Romain soit un peu cet enfant-là. Et que David soit LE médecin…

David, le médecin qu’on voudrait un jour rencontrer…

C’est un film où l’on se sépare mais c’est un film de rencontres. Et si j’ai une passion pour les médecins en général, Vincent Lindon lui, nourrit une grande admiration pour les professeurs et les chirurgiens. Il connaît leur spécialité par cœur, il les fréquente, décrypte leurs habitudes… Je ne parlerais pas de rencontre entre le personnage de David et Vincent, c’est souvent un discours d’acteur qui ne veut pas dire grand chose ! Et ça ne veut rien dire du tout dans ce cas parce que Vincent, c’est déjà David. Lors de notre première rencontre, je l’ai regardé entrer dans le café, le pardessus volant, affairé, intense, concentré et travailleur, le scénario bourré de notes personnelles. Comme une ordonnance en quelque sorte ! Son implication dans un rôle est tout sauf intellectuelle. C’est fabuleux de le regarder chercher la démarche du personnage, sa façon de tourner la chaise avant de s’asseoir. C’est fondamental pour lui. Rien n’est feint. Quand Vincent sait comment entrer dans le cabinet, c’est David qui est lancé… Vincent a été un partenaire exceptionnel. Rien n’est jamais définitif dans son interprétation d’une scène. Elle évolue, il la questionne, il la dynamite parfois et d’un coup il la tient, précise et implacable.

La passion de David pour son métier prend une place considérable dans sa vie privée…

En fait, la maladie de Romain n’est qu’une face cachée de l’iceberg ! C’est effectivement le métier de David et la façon dont il l’exerce à corps perdu qui ont pris une place prépondérante. C’est ce qui se produit chez les médecins des hôpitaux d’ailleurs… La vie sociale court toujours derrière le planning de l’hôpital. J’aimais l’idée que David soit un homme qui veuille très sincèrement vivre son rôle de chef de famille mais qu’il soit à contretemps, toujours un peu à côté de la plaque, sauf à l’hôpital. Il y a quelque chose de très émouvant à le voir vouloir être ici et maintenant alors qu’il est encore là-bas. C’est un homme qui est marié et qui a des enfants. Il les aime, mais c’est Romain qui gagne au concours du temps disponible passé auprès de lui. C’est injuste, mais c’est comme ça. C’est une vie de passion. Et à un moment donné cet homme vacille. Il doit partir et il a l’impression de tout perdre. On ne peut imaginer un homme plus terrien que Vincent. C’est une montagne, de chair, d’humanité, de conviction. En lui proposant d’interpréter David, je savais que la montagne devait se fendre, que le pas devait être moins solide, et pas de manière éthérée ! Quand David vacille, c’est le sol de la pièce qui tremble. Vincent était très attentif à ce qu’on croie à l’arrachement de cet homme à son métier, celui «auquel il rêve depuis son plus jeune âge». Plus il s’accroche à son poste, plus il s’effondre. J’avais le sentiment que je ne connaissais pas encore ça de Vincent Lindon…

Malgré la différence de génération, on a le sentiment à la fin que ce sont deux hommes qui se retrouvent…

Oui, ça y est, ils sont tous deux du côté de ceux qui font l’amour ! Au début, David, c’est celui qui soigne et c’est l’ami, celui qui passe outre les impatiences de Romain, puis c’est une figure paternelle qui doit quitter Romain une seconde fois dans sa vie. Enfin, David devient une figure tutélaire, au-delà de tout. Il est loin mais il est là et il devient la référence absolue pour Romain. Les liens sont dépassionnés, le sentiment d’abandon n’existe plus, Romain est maintenant «plein» de la présence de David, il est désormais capable de lui demander de le quitter… C’est une histoire d’amour classique.

(extrait dossier de presse)

Je souhaite que, vous aussi, vous partagiez vos émotions et vos coups de cœur ciné. Envoyez vos critiques de films par mail (contact@journaldefrancois.fr ). Elles seront publiées dans le Journal !

Mercredi cinéma, c’est votre rendez-vous !

Programme de la semaine des cinémas de la Vallée de Montmorency :

Enghien - Franconville - Saint-Gratien - Taverny et les séances du mercredi de Ermont

Autres cinémas proches : Epinay-sur-Seine - Saint-Ouen l'Aumône

Zoom nouveauté : "La permission de minuit" de Delphine Gleize

Zoom nouveauté : "La permission de minuit" de Delphine Gleize

L'histoire

C’est une amitié hors normes. David a 50 ans, Romain en a 13...

David, professeur en dermatologie, fou de son métier, le soigne et l’opère depuis qu’il a 2 ans. Atteint d’une déficience génétique rare, Romain vit à l’écart de la lumière du jour. C’est «un enfant de la lune».

Rien ne semble pouvoir les séparer jusqu’au jour où David obtient une mutation qu’il n’attendait plus. Comment annoncer à Romain son départ ? Le jour de la séparation approche, une nouvelle épreuve pour l’un et pour l’autre.

Un film de Delphine Gleize avec Vincent Lindon, Emmanuelle Devos, Quentin Challal, Caroline Proust, Nathalie Boutefeu, Laurent Capelluto.

Bonus : propos de Delphine Gleize, réalisatrice du film

Pourquoi faire un film sur un «enfant de la lune» ?

J’entends parler de cette maladie dans une émission de télévision. Il y a six ans, je vois un reportage sur la vie quotidienne de jumeaux, deux frères d’une dizaine d’années. Ils vivent avec leurs parents dans le sud-ouest de la France et souffrent du Xeroderma Pigmentosum. Je découvre alors cette maladie rare qui touche une personne sur un million. La mutation génétique qui la caractérise engendre un défaut dans le processus de réparation de l’ADN lors de radiations ultraviolettes. Les tumeurs sont multiples, 4000 fois plus fréquentes que chez n’importe quel être humain. On la découvre dans les deux premières années de la vie par l’apparition de graves lésions cutanées sur des zones exposées au soleil. S’il n’y a pas de protection totale, l’espérance de vie ne dépasse pas vingt ans. La protection maximale est recommandée. La NASA fournit aux patients un tissu opaque entièrement occultant dont on tire des combinaisons comme celle de Romain.

N'oubliez pas le combat quatidien de Monsieur Nez Rouge en faveur des maladies orphelines.Il réalise de nombreuses actions pour aider ces "enfants de la lune"

blog de Monsieur Nez Rouge.

Avez-vous eu tout de suite l’envie de faire un film dans lequel cette maladie serait présente ?

Ce que je sens très vite, c’est que cette maladie possède un postulat de cinéma. Les malades doivent se protéger de la lumière du jour pour ne pas risquer que leur peau soit «imprimée» à vie. Se protéger de ce qui, normalement, est la base même de la vie. L’obligation de «garder la chambre noire». De vivre en intérieur, loin des fenêtres, ou sous un filtre total.

C’est une maladie contre-nature. De cette protection forcenée, je pense à créer un personnage de fiction exigeant, impatient, courageux. Et écrire un film où la peau serait un enjeu : à la fois un Graal à camoufler, à la fois une pellicule qu’on répare, qu’on fait durer.

Ce serait donc l’histoire d’une créature et de son mécanicien.

Avez-vous rencontré des malades pour construire le personnage de Romain ?

Je lis, je me renseigne, je rencontre des médecins, je découvre la génétique et bien sûr au départ je n’y comprends pas grand-chose… Mais surtout, il y a six ans, je rencontre les jumeaux du reportage. Ce jour-là, ils jouent à un jeu vidéo "Les Sims" qui leur permet d’inventer une maison de leur choix. Ils en dessinent l’architecture, conçoivent la décoration, choisissent la végétation qui l’entoure. Pendant que je discute avec les parents, les jumeaux sont captivés par le jeu et l’un d’eux installe une cheminée dans sa maison virtuelle. Mais elle ne ventile pas correctement, la maison s’enflamme et le personnage créé brûle vif. Le jumeau pousse un cri, puis se met à rire. Illico, son frère déclenche à son tour un incendie dans sa propre maison. Un fou rire les gagne, ils jubilent devant leur brasier respectif. C’est un souvenir très marquant. Moi qui me pose des questions de fiction, j’ai là sous les yeux, dans ce salon aux vitres teintées anti-UV, deux gamins qui jouent à brûler pour de faux ! Le film est en marche…

Mon questionnement sur l’altérité, ma fascination pour les médecins et le fait qu’à l’époque je travaille sur "Cavaliers seuls", le documentaire que je co-réalise avec Jean Rochefort autour de la transmission, me donnent envie de cette relation atypique, transgénérationnelle, entre un adolescent et un médecin de 50 ans.

Dès le début de l’histoire, vos deux personnages perdent quelque chose. David perd sa place de professeur à l’hôpital, pour en gagner une qu’il redoute, et Romain, dont la vie est en sursis, a déjà perdu son père et s’apprête à perdre David.

Dès le début de l’histoire, vos deux personnages perdent quelque chose. David perd sa place de professeur à l’hôpital, pour en gagner une qu’il redoute, et Romain, dont la vie est en sursis, a déjà perdu son père et s’apprête à perdre David.

Oui, je voulais que cette histoire s’inscrive dans la chronologie d’une séparation à vivre, d’un déchirement. Leur profond attachement devait voler en éclats et chacun devait abandonner une partie de lui-même. Cette perte devait être physique à la mesure de ce que cette maladie a toujours exigé de l’un, et suscité chez l’autre. Leur corps devait garder une trace de cette séparation. Et la tempête qu’ils subissent l’un et l’autre les transforme complètement. Romain devient l’adolescent amoureux qu’il ne pensait pas pouvoir devenir et David réussit le changement de vie qu’il redoutait.

Mais avant d’en arriver là, chacun doit passer par une tempête émotionnelle et il y a des scènes assez violentes comme celle où Romain sort dans la rue en plein jour…

Mais avant d’en arriver là, chacun doit passer par une tempête émotionnelle et il y a des scènes assez violentes comme celle où Romain sort dans la rue en plein jour…

C’est l’une des premières images qui s’est imposée à moi après avoir vu le reportage sur les jumeaux. L’idée que cette maladie oblige le malade à vivre à l’envers. Et si dans le film à venir, l’image la plus violente montrait un jeune homme marchant tête nue en plein jour ? Un adolescent en danger de mort. Le soleil serait doux, une journée de printemps comme une autre. Autour de lui la vie continuerait, on ne se retournerait pas sur son passage, on n’y prêterait pas attention. La violence et le danger contenus dans une profonde banalité.

La mort est présente dans le film. Il y a notamment cette scène où Romain et David viennent visiter une dernière fois une fillette atteinte du XP. Elle fait partie du parcours commun au médecin et à l’enfant…

La mort est un élément de parcours, inévitable. Mais je ne voulais pas qu’elle devienne la ligne rouge de la fiction. J’ai été frappée de voir à quel point l’un des enfants que j’ai rencontrés était conscient de sa «finitude» comme il disait. Les malades ne sont pas résignés, mais savent que d’autres sont déjà morts des conséquences des tumeurs. Il y a si peu de cas en France que tous connaissent l’état de santé de l’autre. Dans le film, la question n’est pas de voir la mort de près mais d’entendre comment on l’apprivoise, comment Romain l’aborde.

Avez-vous craint, à un moment donné, de faire «un film de plus» sur la maladie ?

Avez-vous craint, à un moment donné, de faire «un film de plus» sur la maladie ?

Non, je ne me suis jamais posée la question en ces termes dans la mesure où pour moi, la maladie est le ciment qui lie ces deux personnages. Leur amitié est née grâce à elle. La maladie n’est pas exposée dans ses affres, ses manifestations. Il n’y a qu’un seul plan, sur l’ordinateur de Romain, qui montre pendant trois secondes les conséquences visibles de ces cancers multiples. Il n’en fallait pas plus je crois. Si le XP sous-tend chacune des vies, il est partout et ses ramifications sont invisibles. C’est le chef d’orchestre du quotidien. C’est la maladie qui impose ses horaires, ses interdits, ses répits. Et on l’évoque comme on parle d’une maîtresse intempestive… Sans la nommer, en redoutant ses caprices, en espérant ses accalmies et surtout bizarrement en priant pour sa pérennité ! Tant qu’elle sera là, ça voudra dire que la vie est là.

Et puis, j’avais le sentiment de faire aussi un film sur l’adolescence… C’est très curieux cette maladie, elle va contre les principes de protection ou d’éducation qu’on inculque aux enfants : «ne sors pas la nuit, c’est dangereux». Eux grandissent en apprenant que la nuit c’est la liberté, c’est la confiance absolue. Ils se construisent leur imaginaire à partir d’elle.

Avec un tel sujet, le pathos pouvait aisément gagner du terrain. Comment, avec la dimension mélodramatique qui sous-tend le film, parvenez-vous à susciter des émotions sans tomber dans la larme facile liée à la maladie ?

Ce que je souhaitais, c’est que le film me ressemble… La vie a fait que j’ai passé une enfance où la maladie vivait à mes côtés. J’ai une sœur handicapée et j’ai toujours développé un rapport sans pitié, frontal et direct avec l’autre, celui qui est difforme, qui fait peur et dont l’avenir est incertain. Mon instinct de survie passait par la dédramatisation à outrance… Cette vie a été une école de gestion des émotions ! J’ai toujours fui les signes d’apitoiement. Quand Carlotta demande à Romain de rester pour une biopsie et qu’il lui répond du tac au tac qu’il a autre chose à faire, Romain donne le mode d’emploi de sa survie : ce n'est pas 24h qui changeront quelque chose. C’est terrible ce que ça veut dire au fond… Pour moi, c’est cette effronterie qui amène l’émotion, mine de rien.

Voilà comment est née ma passion pour les médecins, surtout ceux qui ne guérissaient de rien ! Mais qui étaient là, fidèles soldats, gardes fous contre l’effondrement. J’ai aimé les hôpitaux, l’odeur de chaque étage, les patients indécrottables scotchés à la cigarette et à la perfusion. J’aimais arriver en terrain conquis chaque fois que je passais la porte vitrée du bas de l’hôpital. J’y allais si souvent que je me prenais pour une rock star de retour à la maison : je voulais que Romain soit un peu cet enfant-là. Et que David soit LE médecin…

David, le médecin qu’on voudrait un jour rencontrer…

C’est un film où l’on se sépare mais c’est un film de rencontres. Et si j’ai une passion pour les médecins en général, Vincent Lindon lui, nourrit une grande admiration pour les professeurs et les chirurgiens. Il connaît leur spécialité par cœur, il les fréquente, décrypte leurs habitudes… Je ne parlerais pas de rencontre entre le personnage de David et Vincent, c’est souvent un discours d’acteur qui ne veut pas dire grand chose ! Et ça ne veut rien dire du tout dans ce cas parce que Vincent, c’est déjà David. Lors de notre première rencontre, je l’ai regardé entrer dans le café, le pardessus volant, affairé, intense, concentré et travailleur, le scénario bourré de notes personnelles. Comme une ordonnance en quelque sorte ! Son implication dans un rôle est tout sauf intellectuelle. C’est fabuleux de le regarder chercher la démarche du personnage, sa façon de tourner la chaise avant de s’asseoir. C’est fondamental pour lui. Rien n’est feint. Quand Vincent sait comment entrer dans le cabinet, c’est David qui est lancé… Vincent a été un partenaire exceptionnel. Rien n’est jamais définitif dans son interprétation d’une scène. Elle évolue, il la questionne, il la dynamite parfois et d’un coup il la tient, précise et implacable.

La passion de David pour son métier prend une place considérable dans sa vie privée…

En fait, la maladie de Romain n’est qu’une face cachée de l’iceberg ! C’est effectivement le métier de David et la façon dont il l’exerce à corps perdu qui ont pris une place prépondérante. C’est ce qui se produit chez les médecins des hôpitaux d’ailleurs… La vie sociale court toujours derrière le planning de l’hôpital. J’aimais l’idée que David soit un homme qui veuille très sincèrement vivre son rôle de chef de famille mais qu’il soit à contretemps, toujours un peu à côté de la plaque, sauf à l’hôpital. Il y a quelque chose de très émouvant à le voir vouloir être ici et maintenant alors qu’il est encore là-bas. C’est un homme qui est marié et qui a des enfants. Il les aime, mais c’est Romain qui gagne au concours du temps disponible passé auprès de lui. C’est injuste, mais c’est comme ça. C’est une vie de passion. Et à un moment donné cet homme vacille. Il doit partir et il a l’impression de tout perdre. On ne peut imaginer un homme plus terrien que Vincent. C’est une montagne, de chair, d’humanité, de conviction. En lui proposant d’interpréter David, je savais que la montagne devait se fendre, que le pas devait être moins solide, et pas de manière éthérée ! Quand David vacille, c’est le sol de la pièce qui tremble. Vincent était très attentif à ce qu’on croie à l’arrachement de cet homme à son métier, celui «auquel il rêve depuis son plus jeune âge». Plus il s’accroche à son poste, plus il s’effondre. J’avais le sentiment que je ne connaissais pas encore ça de Vincent Lindon…

Malgré la différence de génération, on a le sentiment à la fin que ce sont deux hommes qui se retrouvent…

Oui, ça y est, ils sont tous deux du côté de ceux qui font l’amour ! Au début, David, c’est celui qui soigne et c’est l’ami, celui qui passe outre les impatiences de Romain, puis c’est une figure paternelle qui doit quitter Romain une seconde fois dans sa vie. Enfin, David devient une figure tutélaire, au-delà de tout. Il est loin mais il est là et il devient la référence absolue pour Romain. Les liens sont dépassionnés, le sentiment d’abandon n’existe plus, Romain est maintenant «plein» de la présence de David, il est désormais capable de lui demander de le quitter… C’est une histoire d’amour classique.

(extrait dossier de presse)

Je souhaite que, vous aussi, vous partagiez vos émotions et vos coups de cœur ciné. Envoyez vos critiques de films par mail (contact@journaldefrancois.fr ). Elles seront publiées dans le Journal !

Mercredi cinéma, c’est votre rendez-vous !

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Retourner à la page d'accueil - Retourner à la page "Cinéma"

Vous appréciez le Journal de François ? Soutenez-le ! Merci.

Aucun commentaire

-

Inscrivez-vous aux newsletters du Journal :

"Agenda du week-end" et "Infos de proximité"